Валерий Панюшкин - Русские налоговые сказки

- Название:Русские налоговые сказки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3435-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Панюшкин - Русские налоговые сказки краткое содержание

Русские налоговые сказки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Много ли хлеба уродилось?» – спрашивает барин.

«Много, – отвечает мужик. – Три дня собирали, в один сноп увязали, на печную трубу положили, да сноп и сгорел».

Между прочим, вопрос барина не праздный. Барин хочет получить с мужика оброк. Разумеется, с единственного снопа пшеницы, который к тому же и сгорел, оброка получить нельзя. Но нельзя и поверить, что у крестьянина совершенно нет сельскохозяйственных продуктов. Живут же они как-то. Едят же что-то. Даже вот праздники устраивают, и барин был свидетелем тому, как в праздник все деревенские мужики перепились и валялись по улицам пьяные.

«Где же вы взяли вино?» – пытается барин уличить крестьянина в уклонении от уплаты налогов.

«Так то не вино, а пиво, – отвечает крестьянин. – Хлеб горелый собрали, солода натолкли, в ковшике пива сварили».

«Да велик ли ковшик?» – интересуется барин в надежде, что хоть пивом заплатят ему оброк.

«Велик, – отвечает крестьянин. – Побольше ведра, поменьше наперстка».

И опять совершенно непонятно барину, сколько именно пива ему причитается, если объем произведенного продукта – больше ведра и меньше наперстка. И все же в надежде получить оброк барин спрашивает, как вышло, что целая деревня перепилась с одного ковша пива.

«Так мы каждому ковш подносили, а по затылку поленом давали, – поясняет мужик. – Вот и валялись все».

У несчастного барина, разумеется, ум начинает заходить за разум от общения с крестьянином, который хотел напоить своим пивом всю деревню, но, поскольку пива было мало, оглоушивал односельчан поленом по голове, чтобы были похожи на пьяных. Показания налогоплательщика представляются барину совершенно абсурдными, а с абсурдного хозяйствующего субъекта не соберешь рациональных налогов.

В последней надежде получить оброк барин принимается расспрашивать крестьянина про его имущество. Может быть, хоть с имущества получить налог?

«А большой ли дом у тебя?»

«Дом большой. В один кирпичик. Сто дней обходи, а кругом не обойдешь».

«А много ли у тебя лошадей?»

«Лошадей много, барин. Шесть кошек езжалых, двенадцать котов стоялых (это тоже круглые цифры, дюжина и полдюжины), да один жеребец бойкий, кот сибирский…»

Если же не считать лошадьми котов, а считать лошадей, то тут еще абсурднее. К концу сказки барину преподносится совсем уж какой-то бред. Крестьянин рассказывает, что лошадь его увязла в болоте, а он принялся вытягивать из болота лошадь за хвост, но лошади не вытянул, а только стянул с лошади шкуру. Шкуру продал на базаре, а лошадь потом сама вылезла из болота и пришла на двор. Иными словами, если бы крестьянин продал на базаре лошадь, то из вырученных денег должен был бы заплатить барину что-то вроде налога с продаж. Но лошади он не продавал, так что ничего барину не должен, потому что абсурдно же думать, будто лошадь может ходить без шкуры, тогда как вот же она ходит, то есть не продана…

Подобного рода сказки никогда не приходят ни к какому логическому финалу. Нагромождение абсурдных описаний абсурдного хозяйства всегда просто обрывается. Обрывается, надо полагать, тогда, когда барину надоедает задавать рациональные вопросы и получать абсурдные ответы.

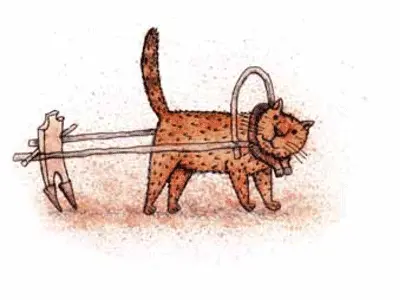

Под конец такой сказки без всяких уже вопросов крестьянин нагромождает еще несколько шизофренических подробностей своего бизнеса. Рассказывает, например, как поехал на лошади в лес по дрова, как приторочил топор к седлу, как по дороге топор разрубил лошадь напополам, как передок лошади использовался крестьянином для пахоты, а задок в то же время – для перевозки дров.

А барин уже молчит, уже отчаялся получить хоть какой-то оброк с этого сумасшедшего. Чего крестьянин и добивался.

И если вам кажется, что подобный абсурдистский метод составления налоговой отчетности характерен исключительно для русской сказки, то почитайте декларации о доходах наших депутатов и чиновников. Многие из них выглядят ничуть не менее абсурдно, чем рассказ сказочного крестьянина про автономно передвигающиеся задок и передок лошади.

Загадка

Читая русские сказки, можно с довольно большой точностью установить, сколько налогов платит сказочный персонаж – 25 %. Так или иначе, прямо или иносказательно, непосредственно или опосредованно герои самых разных сказок сообщают нам, что податей платят – четверть от своих доходов. Приблизительно вдвое больше, чем мы сейчас платим подоходного налога, и приблизительно вдвое меньше, чем мы платим, если считать нашей податью не только подоходный налог, но и единый социальный.

25 % – это в русской сказке фиксированная ставка. Ни о какой прогрессивной шкале, ни о каких налоговых льготах, ни о каком списании налогов или налоговой амнистии нам не удалось найти в русских сказках даже и упоминания. Оно и понятно. Логично предполагать, что сказители – люди простые, так что сложная система налогообложения вряд ли зародилась бы у народного сказителя в голове.

Другой вопрос: кому и на какие цели идут эти двадцатипятипроцентные подати. Некоторый свет на эту проблему проливает нам сказка про царя и землепашца, загадывающего царю загадку.

История очень простая. Едет по своим делам царь, видит землепашца, обрабатывающего поле, и спрашивает, много ли поле приносит дохода.

«При хорошем урожае восемьдесят рублей», – отвечает землепашец.

«И на что же ты тратишь эти восемьдесят рублей?» – спрашивает царь.

И тут землепашец загадывает царю загадку. Отвечает царю загадкой, ибо загадка в сказке подобна валюте, она обладает особой ценностью. Если ты разгадчик загадок, это оплачивается. Если ты можешь загадать неразгадываемую загадку, это оплачивается сторицей. И землепашец говорит:

«Двадцать рублей – подать плачу. Двадцать рублей – долг отдаю. Двадцать рублей взаймы ссужаю. Двадцать рублей за окошко бросаю».

Царь не может разгадать загадки. Ни одна из фраз мужика государю не ясна, кроме фразы о том, что мужик платит двадцать рублей подати царю. Царь спрашивает землепашца, что значат его странные слова. Царь просит подсказки и, следовательно, по правилам русской сказки, готов за подсказку заплатить. И мужик объясняет.

Двадцать рублей подать – это понятно. «Двадцать рублей долг отдаю» – это крестьянин кормит немощного старика-отца. «Двадцать рублей взаймы ссужаю» – это он кормит маленького сына. «Двадцать рублей за окошко выбрасываю» – это траты на питание маленькой дочери, которая вырастет, покинет дом, попадет в чужие люди и не обязана будет заботиться об отце.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: