Антон Нестеров - Управление современным городом: направленная модернизация

- Название:Управление современным городом: направленная модернизация

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-157-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Нестеров - Управление современным городом: направленная модернизация краткое содержание

Управление современным городом: направленная модернизация - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

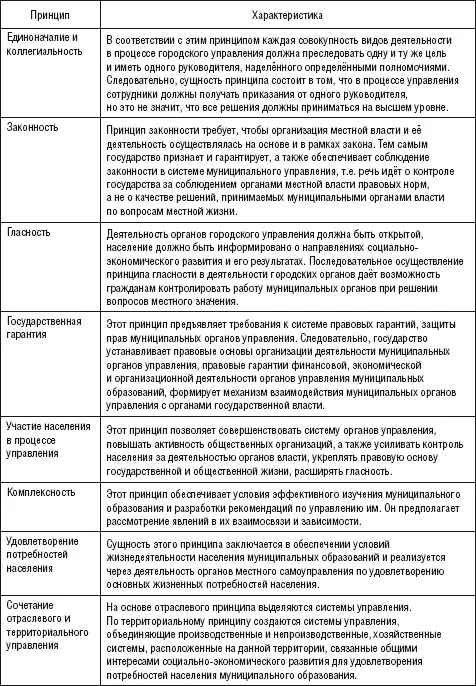

В связи с этим целесообразно изложить важнейшие принципы управления крупным городом (табл. 2) .

Использование этих принципов обусловлено следующими особенностями города как объекта управления.

1. Соотношение объекта и субъекта управления. Анализируемые проблемы можно разделить на две группы: проблемы, связанные с формированием, ростом и развитием самого города (его пространственная среда, градообразующие факторы, инфраструктура), и проблемы формирования системы управления городом. Одним из принципов их комплексного решения должно служить взаимодействие объекта и субъекта управления.

2. Структура управления городом имеет существенные особенности. Она не может быть слишком упрощенной и в то же время должна избегать чрезмерной иерархичности, свойственной объектам сложной природы.

Для управления городами характерно крайнее упрощение. Это выражается в том, что горожане оказались отчуждены от принятия властных решений; районный уровень управления является «приводным ремнём» городского и малоэффективен из-за высокой численности населения; понятие об агломерации и управлении ею отсутствовало. До сих пор в России нет ни одного города и ни одной агломерации, которые подверглись бы осмыслению и изучению с позиций объекта и его сложности – «субъектной организации управления».

3. Роль функциональной структуры. Каждый город возникает в связи с общественными потребностями в выполнении определённых функций на данной территории. Для получения системного эффекта, отмечает А.Л. Каранов, необходимо конструировать градообразующую базу городов как социально эффективное, экологически приемлемое и экономически оправданное сочетание функций.

Таблица 2. Основные принципы управления городом

В зависимости от уровня развития города задача формирования его функциональной структуры приобретает различный характер. При этом важен учёт необходимости и целесообразности развития функциональных сочетаний (энерго-производственных, научно-производственных, финансово-промышленных), более полного использования трудовых ресурсов при расширении диапазона мест приложения труда, а также создания комплексов экологической индустрии (утилизация отходов, обезвреживание стоков и выбросов и т. д.). По мере развития города, увеличения его размеров центр тяжести развития смещается в сторону более высоких ярусов функциональной структуры, т. е. в сторону качественного роста. Создание высокоэффективной урбанистической среды достигается удачным подбором функций путём:

– преимущественного развития прогрессивных отраслей промышленности, науки, образования, средств информации и автоматических систем управления;

– формирования социально привлекательного разнообразия мест приложения труда;

– развития центральных функций с учётом народнохозяйственного профиля и особенностей окружающей территории.

4. Роль пространственно-планировочной структуры. Планировочная структура должна удовлетворять ряду санитарно-гигиенических, транспортных требований; обладать гибкостью, способностью к развитию без возникновения при этом градостроительных и экологических трудностей. Планировочное регулирование обеспечивает благоприятные условия функционирования всех составных частей города, его гармоничное развитие; совершенствование положительных свойств высокоурбанизированной среды; рациональное размещение функциональных элементов

и развитие инфраструктуры; удовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние; защиту окружающей среды и развитие рекреационных районов; гибкость территориальной структуры. Средствами планировки достигается целенаправленное, соответствующее конкретным условиям города формирование его подсистем – расселения, приложения труда, обслуживания, инфраструктуры, рекреационных и природных зон.

5. Роль социальной инфраструктуры. Развитие социальной и производственной инфраструктуры имеет важнейшее значение для города и его экономики, влияет на качество жизни населения. Функционирование экономики города и формирование социальной инфраструктуры чётко взаимосвязаны: экономическое развитие должно быть сопряжено с ростом потенциала его социальной инфраструктуры. Согласно теории порогового развития, города приостанавливают свой территориальный рост в случае, если его издержки выше, нежели преимущества от увеличения территории. Один из сдерживающих территориальное развитие факторов – негибкость инфраструктурной подсистемы [8] Зайцев И.К. Социальная инфраструктура города и качество жизни населения // Экономика и управление: сб. науч. работ аспирантов и соискателей / ВНКЦ ЦЭМИ РАН; ВГТУ. – Вологда, 1999. – С. 124–128.

.

Составляющая основу города социальная инфраструктура включает все материально-вещные элементы, обеспечивающие общие условия жизнедеятельности человека. Они представляют собой совокупность условий, которые стимулируют, развивают и обеспечивают жизнедеятельность человека во всех сферах, обусловленных его природой, и объединяют людей в трудовых отношениях, общественно-политической и духовной жизни, в семье и быту [9] Попов А.И. Столичный мегаполис: методологические, управленческие и правовые аспекты // Социально-гуманитарные знания: социально-полит. журнал. – М., 1997. – № 5. – C. 33–43.

. Социальная инфраструктура города определяется как совокупность элементов городского хозяйства, объектов культуры, образования, здравоохранения, обеспечивающих определённый уровень удовлетворения потребностей горожан.

Таким образом, управление городом, его развитием предполагает комплексное воздействие на все компоненты социальной инфраструктуры с учётом всех её функций (витальной, коммуникационной, правовой, экономической, обслуживающей, образовательной и культурно-эстетической).

6. Роль природных факторов. Город имеет и природную составляющую, так как размещается на определённой территории с определённым ландшафтом и другими географическими характеристиками. Он включён в природную среду, испытывает её воздействие и сам влияет на неё. Поэтому, как считает А.Л. Каранов, город можно назвать социально-природной системой.

Вместе с тем совокупность условий жизнедеятельности человека включает и природно-географические, естественно-социальные элементы, обычно не включаемые в содержание социальной инфраструктуры, но играющие весьма значительную роль в определении условий, сущности и форм жизнедеятельности людей. Это проявляется в географии расселения людей, типах домо– и градостроительства, технологиях городского обслуживания и жизнеобеспечения, транспорта и коммуникаций и т. д. Особенно это касается нашей страны, в которой природно-географические условия обладают рядом несомненных особенностей. Эти моменты, пишет А.И. Попов, должны учитываться при формировании города и управлении им как наиболее перспективной формы расселения и жизнедеятельности человека на территории нашей страны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: