Доминик Арментано - Антитраст против конкуренции

- Название:Антитраст против конкуренции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91603-555-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Доминик Арментано - Антитраст против конкуренции краткое содержание

Антитраст против конкуренции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

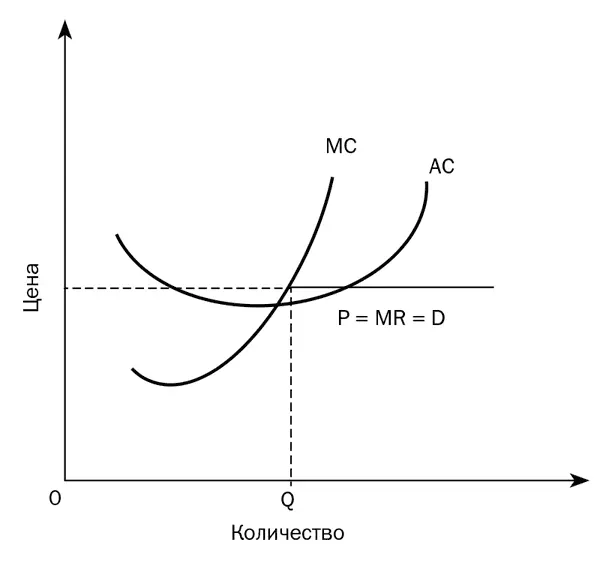

Рисунок 2.Объем выпуска определяется равенством предельных издержек и рыночной цены (предельного дохода)

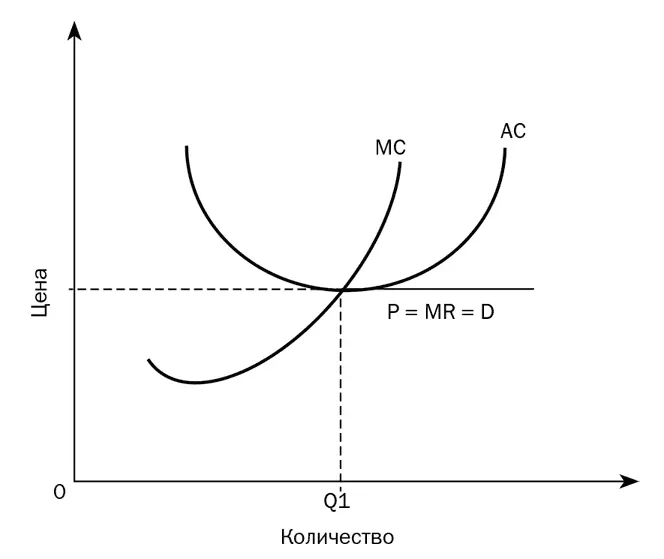

В условиях чистой конкуренции положительная экономическая прибыль будет временной. В конце концов предприниматели мобилизуют дополнительные ресурсы и произведут дополнительную однородную продукцию (вход на рынок свободен) с целью получить экономическую прибыль, потенциально возможную в рассматриваемой отрасли. Но изменение объема выпуска вскоре приведет к снижению рыночной цены товара и сократит экономическую прибыль каждого отдельного производителя. Продолжая эту логику, можно показать, что выпуск будет увеличиваться до тех пор, пока рыночная цена не упадет до такой степени, что уничтожит всю экономическую прибыль (остается нормальная прибыль, заложенная в «издержки»). Графически это означает, что цена установится в точке минимума функции средних издержек (AC), в которой имеет место равенство цены, предельных издержек и минимальных средних издержек (см. рис. 3). Поскольку экономическая прибыль и убытки полностью отсутствуют, а спрос и предложение считаются известными и неизменными, рассматриваемая отрасль приходит в состояние равновесия. Распределение ресурсов становится настолько эффективным, насколько это возможно, а благосостояние общества при данном распределении дохода достигает максимума.

Рисунок 3.Равновесие для отдельной фирмы в условиях чистой конкуренции

Совершенная конкуренция и политика регулирования

Из условия равновесия и теории конкуренции очевидным образом следуют важные практические выводы. Например, если данная теория конкуренции верна и если описанная форма конкуренции действительно существует на рынке, то антимонопольная политика становится ненужной, поскольку в этом случае совершенно конкурентный рынок автоматически обеспечит общественно оптимальное поведение экономических агентов, в то время как вмешательство регулирующих органов, по всей вероятности, не позволит создать никаких дополнительных выгод для общества.

С другой стороны, если рынки не являются совершенно конкурентными, то нет никаких гарантий эффективного распределения ресурсов. Согласно концепции совершенной конкуренции, в этих условиях будут возникать потери и неэффективность {36} 36 F. M. Scherer, Industrial Market Structure and Economic Performance, 2nd ed. (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1980), p. 18. Противоположный взгляд см. у Harold Demsetz, “The Nature of Equilibrium in Monopolistic Competition,” Journal of Political Economy, Vol. 67 (февраль 1959), pp. 21–30, и “The Welfare and Empirical Implications of Monopolistic Competition,” Economic Journal, Vol. 74 (September 1967), p. 623.

. Совершенно конкурентными не являются рынки, для которых характерны присутствие крупных компаний, действие территориальных преимуществ, ценовая дискриминация, дифференциация продукции, связанные продажи, реклама, сговоры и взаимозависимое соперничество. Считается, что компании на таких рынках обладают определенной монопольной властью . В соответствии с традиционной теорией, для рынков, обладающих описанными свойствами, может потребоваться антимонопольное регулирование со стороны государства, с тем чтобы сделать их более конкурентоспособными и повысить их общественную эффективность {37} 37 Это широко распространенный взгляд среди экономистов-теоретиков. См. Robert L. Bishop, “Monopolistic Competition and Welfare Economics,” см. в Robert E. Keunne, Monopolistic Competition Theory: Studies in Impact (New York: John Wiley & Sons, 1967), pp. 251–263; Edwin Mansfield, Microeconomics (New York: W. W. Norton and Company, 1975), pp. 282, 315; Willard Mueller, A Primer on Monopoly and Competition (New York: Random House, 1970), p. 8; Richard E. Low, “Introduction,” см. в R. E. Low, ed., The Economics of Antitrust: Competition and Monopoly (Englewood Cliffs, N.J..: Prentice-Hall, Inc., 1968), pp. 1–42. См. также Lee Preston и Benjamin King, “Proving Competition,” The Antitrust Bulletin, Vol. 24, № 4 (Winter 1979), p. 787.

.

Это не означает, что энтузиасты государственного регулирования верят в возможность (или даже необходимость) законодательного преобразования реального бизнеса в чисто конкурентный. Это ложная позиция создания «мальчика для битья», которая ни в коей мере не поддерживается в данной книге. Тем не менее следует подчеркнуть, что модель конкуренции, описанная выше, остается стандартным эталоном оптимальности, идеальной точкой отсчета, которой пользуется большинство сторонников регулирования, доказывая, что концентрация отдельных отраслей и прочие признаки несовершенной конкуренции ведут к потерям и неэффективному распределению ресурсов {38} 38 См. обсуждение Roger Sherman в Antitrust Bulletin (January 1976), p. 947. См. также Milton H. Spencer, Contemporary Microeconomics (New York: Worth Publishers, Inc., 1975), pp. 240–243, и Peter Asch, “Industrial Concentration, Efficiency and Antitrust Reform, ” The Antitrust Bulletin, Vol. 22, № 1 (Spring 1977), pp. 129–143, esp. p. 130.

. Именно неявное принятие совершенной конкуренции как некоего стандарта экономической эффективности делает возможной критику крупных слияний, дифференциации продукции и рекламы. Считается, что потребители, предпочитающие разнообразную продукцию, ради нее жертвуют «эффективностью» {39} 39 Douglas F. Greer, Industrial Organization and Public Policy (New York: Macmillan Publishing Co., 1980), p. 44.

.

Отсылка к модели совершенной конкуренции позволяет сторонникам государственного регулирования бизнеса характеризовать состояние отрасли, которая по своей структуре приближается к атомистической конкуренции, как «более конкурентное»; и наоборот, неэффективным распределением ресурсов объявляется любое распределение, которое не соответствует условиям совершенной конкуренции. Согласно неоклассической теории, снижение уровня конкуренции и экономические потери возникают по мере удаления от этих условий; по мере приближения к ним уровень конкуренции повышается, а рынки становятся более эффективными. Это окончательно проясняет связь между данной концепцией и государственной политикой антимонопольного регулирования. По словам одного из ведущих микроэкономистов:

…в теории рыночной экономики чистая конкуренция приводит к ряду условий, которые при заданном распределении дохода являются условиями достижения максимального благосостояния. Тогда реальные экономические показатели могут оцениваться в сравнении с потенциальными «наилучшими» показателями. Несовершенная конкуренция или монополия являются факторами, которые препятствуют достижению «наилучшего» распределения и использования экономических ресурсов. Вследствие этого модель чистой конкуренции часто используется как основа государственного регулирования в ситуациях несовершенной конкуренции. Вероятно, она лежит в основе философии и правоприменения Антитрестовского закона Шермана 1890 года {40} 40 Leftwich, p. 32 [Copyright 1979, Dryden Press, Inc., напечатано с разрешения Dryden Press, Inc.].

.

Интервал:

Закладка: