Елена Душенькина - Экономическая теория: конспект лекций

- Название:Экономическая теория: конспект лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Конспекты, шпаргалки, учебники «ЭКСМО»b4455b31-6e46-102c-b0cc-edc40df1930e

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-24196-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Душенькина - Экономическая теория: конспект лекций краткое содержание

Данное учебное пособие содержит курс лекций по дисциплине «Экономическая теория». Лекции содержат все вопросы, раскрывающие сущность экономической теории, сконцентрировано внимание на основных понятиях и определениях.

Структура издания позволяет студентам систематизировать и конкретизировать свои знания и использовать данное пособие при подготовке к экзаменам и зачетам по дисциплине «Экономическая теория». Пособие рекомендуется студентам высших учебных заведений обучающимся по специальностям: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика управления на предприятии», «Финансы и кредит».

Экономическая теория: конспект лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3) гиперинфляция– это состояние экономики, при котором темпы роста цен превышают 50% в месяц на протяжении длительного периода времени – полугода или даже более. Покупательная способность денег резко падает, многие отказываются принимать их в уплату за продукцию, нарастают объемы бартерных сделок. Гиперинфляция подрывает основы банковского дела, так как рост цен непредсказуем и рынок кредитов практически умирает. Многие фирмы сокращают объемы производства или даже закрывают его. Они обращают капиталы в более устойчивую валюту и стремятся вывести их из страны за границу. Это приводит к общему спаду выпуска продукции и снижению объема валового внутреннего продукта. Такая форма кризиса экономики получил название стагфляция.

По степени сбалансированности роста цен выделяют сбалансированную и несбалансированную инфляцию.

При сбалансированной инфляции цены на различные товары и услуги остаются относительно неизменными по отношению друг к другу, а при несбалансированной – цены различных товаров и услуг постоянно изменяются в различных пропорциях по отношению друг к другу.

Также экономисты рассматривают ожидаемую и неожидаемую инфляции.

Ожидаемую инфляцию можно предсказать и спрогнозировать заранее. Неожидаемая инфляция появляется стихийно, спрогнозировать ее невозможно.

Инфляция имеет ряд социально-экономических последствий:

1) перераспределение доходов:

а) потери несут группы населения с фиксированными доходами (бюджетники, студенты, пенсионеры);

б) выигрывают те категории граждан, которые выпускают продукцию, пользующуюся повышенным спросом;

в) выигрывают люди, взявшие кредит;

2) обесценивание сбережений:

а) инфляция подрывает стимулы к накоплению;

б) она снижает реальную стоимость сбережений;

в) инфляция обесценивает амортизационный фонд предприятий, так как фирмы на текущее потребление отправляют большую часть прибыли, что подрывает производство;

3) социальная нестабильность:

а) рост безработицы;

б) снижение расходов государственного бюджета, направленных на осуществление социальных программ;

в) социальная напряженность в обществе.

С целью ослабления отрицательных последствий инфляционных процессов государство разработало антиинфляционную политику.

Антиинфляционная политика представляет собой осуществление следующих действий:

1) борьба с дефицитом бюджета;

2) снижение инфляционных ожиданий;

3) структурная перестройка национальной экономики;

4) установление жестких нормативов на ежегодный прирост денежной массы;

5) развитие производства и НТП;

6) обеспечение стабильно снижающихся темпов инфляции;

7) снижение социальных последствий инфляции посредством:

а) регулирования доходов населения;

б) утверждения предельного уровня цен на некоторые группы товаров;

в) реализации социально-ориентированных программ;

8) связывания излишних по отношению к товарной массе денежных средств путем приватизации.

7. Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной экономике

Понятие «социальный» означает все то, что связано с благосостоянием и взаимоотношениями людей в обществе, с качеством их жизни.

Поэтому сущность социальной политики государства заключается в обеспечении благоприятных условий жизни людей.

Рынок не может обеспечить всем членам общества необходимый уровень жизни. Для решения этой проблемы государство использует социальную политику.

Существует два направления социальной политики:

1) обеспечение всех трудоспособных слоев населения благоприятными условиями для труда и развития бизнеса:

а) поощрение малого бизнеса;

б) регулирование трудовых отношений;

в) поддержание высокой занятости населения;

2) обеспечение определенного стандарта благосостояния для всех членов общества:

а) перераспределение доходов в обществе;

б) начисление пособий по нетрудоспособности, субсидий для малообеспеченных семей, начисление пенсий;

в) предоставление общего образования и необходимой медицинской помощи.

Показателем эффективности социальной политики выступают качество и уровень жизни населения.

Качество жизни– это показатель материального, социального, физического и культурного благополучия населения.

Уровень жизни– обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными и духовными благами и услугами, а также степень удовлетворения потребностей членов общества.

Система показателей уровня и качества жизни, которая рекомендуется ООН, включает в себя 12 групп параметров:

1) рождаемость, смертность и другие демографические характеристики населения;

2) санитарно-гигиенические условия жизни;

3) потребление продовольственных товаров;

4) жилищные условия;

5) образование и культура;

6) условия труда и занятость;

7) доходы и расходы населения;

8) стоимость жизни и потребительские цены;

9) транспортные средства;

10) организация отдыха;

11) социальное обеспечение;

12) свобода человека.

Уровень жизни можно рассматривать как для отдельных групп населения (дифференцированный уровень), так и для населения в целом (глобальный уровень). В основе дифференциации населения по уровню жизни лежит проблема неравенства доходов.

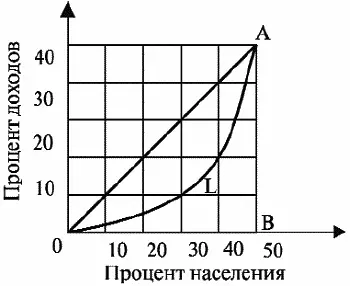

В уровне доходов существует дифференциация. Для ее определения используется кривая Лоренца (рис. 17).

Рис. 17. Кривая Лоренца

Используя эту кривую, можно сравнивать доходы различных групп населения. Она показывает разрыв между абсолютным равенством и фактическим неравенством.

Для расчета конкретного уровня неравенства в распределении доходов поступают следующим образом: площадь, образованную линиями равномерного и неравномерного распределения доходов, относят к площади треугольника 0АВ. Полученный результат является коэффициентом Джини. Понятно, что при коэффициенте, близком к нулю, общество находится в состоянии «абсолютной уравниловки», а при коэффициенте, равном единице, – в ситуации «нищего большинства и сверхбогатого меньшинства».

Доходы определяют возможности людей в еде, одежде, получении образования, приобретении товаров первой необходимости и т. д.

Доходы– сумма денежных средств, получаемых за определенный период и предназначаемых для приобретения благ и услуг для потребления. Можно выделить 3 главных источника доходов:

1) заработную плату;

2) доходы от собственности (дивиденды, проценты, рента);

3) социальные выплаты (пенсии, пособия по безработице и т. п.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: