В. Андрианов - Обеспечение информационной безопасности бизнеса

- Название:Обеспечение информационной безопасности бизнеса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Центр исследований платежных систем и расчетов», «Альпина»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-1364-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Андрианов - Обеспечение информационной безопасности бизнеса краткое содержание

Данную книгу можно назвать практической энциклопедией. В ней дан максимальный охват проблематики обеспечения информационной безопасности, начиная с современных подходов, обзора нормативного обеспечения в мире и в России и заканчивая рассмотрением конкретных направлений обеспечения информационной безопасности (обеспечение ИБ периметра, противодействие атакам, мониторинг ИБ, виртуальные частные сети и многие другие), конкретных аппаратно-программных решений в данной области. Книга будет полезна бизнес-руководителям компаний и тем, в чью компетенцию входит решение технических вопросов обеспечения информационной безопасности.

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу lib@alpinabook.ru.

Обеспечение информационной безопасности бизнеса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В рамках этой схемы мы сначала выдвигаем (формулируем) некоторое предположение о достижимости определенного результата в рамках фиксированного плана деятельности. Реализовав этот план, в общем случае с отклонением реального результата от заявленного, мы подробно исследуем причины несоответствия и вырабатываем корректирующие меры. Процесс продолжается, улучшая предсказуемость достигаемого результата.

Величина несоответствия заявленного и полученного результата в конечном счете зависит от объема использованной информации, глубины и детальности проводимого нами анализа, а также от природы процесса. В ситуации, когда результат в основном зависит от управляемых факторов, предсказуемость будет очень точной, и, наоборот, при зависимости от внешних неуправляемых факторов процесс сойдется на некоторой величине неулучшаемой погрешности. Эту погрешность предсказания (планирования) придется принять и предусмотреть соответствующий резерв для компенсации возможных дополнительных издержек.

Недостаток эмпирического знания — его накопление происходит медленно. Реально это может понижать эффективность деятельности.

На практике используются оба вида знания, причем приоритет должен быть у эмпирического знания как более достоверного (адекватного). Рекомендуемое соотношение для процесса накопления знаний: должно использоваться ~ 30 % чужого опыта (информационное знание) и ~ 70 % своего опыта (эмпирическое знание).

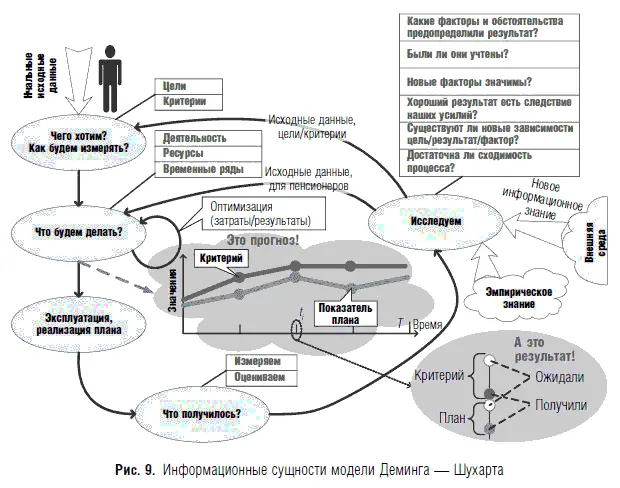

Информационные сущности модели Деминга — Шухарта показаны на рис. 9. Видно, что процесс начинается с четкого формулирования целей. Понимание того, какой результат должен быть получен и каким образом он будет оцениваться, есть фундаментальный аспект процесса. В ситуации, когда приемлем любой результат (что получилось, то и ладно), процесс оказывается содержательно разомкнут; все риски приняты заранее и никакого накопления опыта не произойдет.

Далее вырабатывается стратегия, отображающая «технологический» аспект: что и как мы будем делать для достижения поставленной цели. В рамках этой стратегии должны учитываться ресурсы и образующийся временной ряд частных (частично реализованных) целей, определяющий количество «проходов» по циклу Деминга (для однократно реализуемой цели). В случае многократной реализации одной и той же цели ситуация упрощается: не требуется детализировать процесс реализации цели. Можно ограничиваться обобщениями по конечным результатам реализации цели. В любом случае на этом этапе составляется план. Далее он реализуется, мы получаем результат и переходим к процедуре его оценки и сравнения с ожидаемым по плану.

И наконец, последним в кольце реализуется аналитический этап. Его задача — понять причину несоответствия реализовавшейся и ожидаемой цели и выработать необходимые корректирующие воздействия. Собственно, на этом этапе и вырабатывается эмпирическое знание в виде некоторой структуры, отображающей причинно-следственные связи и отношения между всеми задействованными в реализации цели субъектами и объектами с учетом условий реализации целей. Для однократно реализуемой цели одной из возможностей является также корректировка собственно самой цели с учетом реализовавшихся частных целей. На рис. 9 эта возможность отражена в виде связи от вершины «Исследуем» к вершине «Чего хотим?».

1.3.10. Интерпретация характеристик риска для управления ИБ

Универсальной моделью измерения уровня ИБ, позволяющей сравнивать результаты оценок ИБ для разных видов целенаправленной деятельности, — модель, основанная на измерении совокупности характеристик риска или риск-факторов.

Будем считать, что оценка уровня ИБ построена на основе некоторой полной модели (модели нулевого риска), описывающей объект некоторой совокупностью реализуемых им процессов деятельности. Отклонения в реализации процессов будут порождать риски, связанные с их неправильным функционированием (из-за некачественных входных данных или исходного сырья, ошибок персонала, отсутствия должного обеспечения процессов, неправильной поддержки жизненного цикла используемого оборудования и программного обеспечения, злоумышленных действий и т. п.), приводящие в конечном итоге к снижению качества вырабатываемого продукта и другим потерям и негативным последствиям. Оценка ИБ при этом получается двухуровневой:

— характеристики риска каждого процесса, измеряемые по отклонению (отличиям) параметров этого процесса от параметров модели нулевого риска;

— интегральная характеристика совокупного или агрегированного риска, вычисляемая некоторым способом по характеристикам риска отдельных процессов с учетом пересечения множеств факторов.

Эти характеристики риска (т. е. полученные цифровые оценки) ничего не означают до тех пор, пока не накоплено определенное эмпирическое знание о процессах. Идея накопления такого знания в области ИБ состоит в привязывании к этим характеристикам происходящих инцидентов и связанного с ними ущерба. Таким образом, полученная оценка интерпретируется как некий связанный с ней прямой ущерб или негативные последствия, также оцененные по некоторой методике в виде ущерба. Связь оценки с потерями может быть пропорциональной или нет, все зависит от способа агрегирования риска. Описанный процесс интерпретации для случая агрегированного риска иллюстрируется рис. 10.

Обобщенные данные по инцидентам формируются с некоторой периодичностью и оформляются в виде отчетов, содержащих результаты расследования и анализа происшедших инцидентов. Эти результаты, среди прочего, содержат суммарную величину ущерба за отчетный период, полученного от инцидентов. Сопоставляя эту величину с интегральной оценкой, характеризующей риск и вычисленной в начале отчетного периода, можно получить множество точек в координатах «ущерб, риск», по которым может быть построена соответствующая зависимость. С использованием полученной зависимости возможно выполнить прогноз ущерба для следующего интервала отчетности. Риск принимается, если прогнозируемый ущерб будет меньше допустимого значения. В противном случае риск должен обрабатываться.

Предполагается, что интервалы отчетности одинаковы по величине. При необходимости прогноза ущерба на более короткий или более длинный интервал по сравнению с интервалом отчетности зависимость должна соответствующим образом трансформироваться. Если говорить о тенденциях, то при более длинных интервалах ущерб при одной и той же интегральной оценке риска будет возрастать, а при более коротких интервалах сокращаться (см. графики на рис. 10 справа).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: