Евгений Сергеев - Новая индустриализация России как альтернатива ее крушению

- Название:Новая индустриализация России как альтернатива ее крушению

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Издать Книгу»fb41014b-1a84-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Сергеев - Новая индустриализация России как альтернатива ее крушению краткое содержание

Современный экономический кризис в России чрезвычайно недооценен. Его характеристики напоминают кризис СССР конца 80-х годов: автономная рецессия, падение цен на нефть, внешнеполитический кризис, участие в вооруженных конфликтах за пределами страны. Кроме того, современная Россия практически полностью лишилась своей промышленности, иными словами – деиндустриализована. Это угрожает устойчивому развитию и территориальной целостности страны.

Книга будет полезна для всех, кто интересуется методикой преодоления системного социально-экономического кризиса. Выводы о необходимости новой индустриализации, а также её методы подтверждены массивом статистической информации.

Новая индустриализация России как альтернатива ее крушению - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако в целом эпоха Хрущева положительно характеризуется динамикой экономических показателей, что в большей степени объясняется сохранением инерции сталинской экономики.

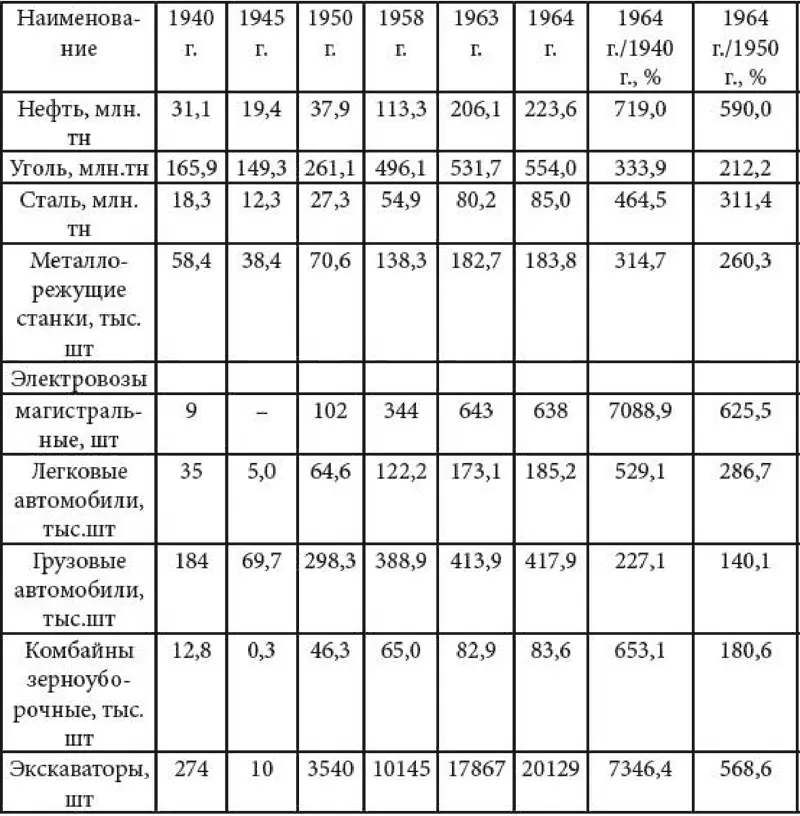

Таблица 3.1 – Динамика производства продукции в натуральном выражении [21]

В 1964 г. по отношению к 1950 г. объем производства стали увеличился в 3,1 раза, металлорежущих станков – в 2,6 раза, легковых автомобилей – в 2,9 раза, экскаваторов – в 5,7 раза. Активно стали осваивать производство новых товаров: телевизоров, стиральных машин и бытовых электропылесосов. Общее производство электроэнергии увеличилось более чем в пять раз.

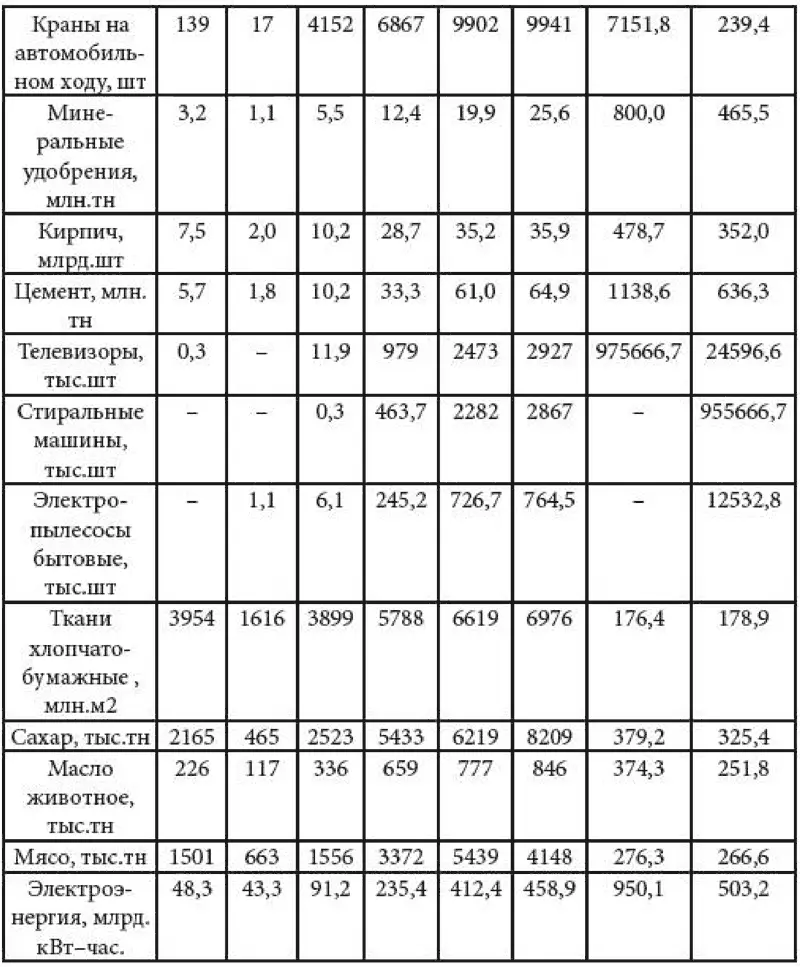

31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», положившее началу нового этапа жилищного строительства. В народе новые типовые панельные или кирпичные 2–5 этажные дома стали называть «хрущевками», их строительство продолжалось с 1959 по 1985 гг. Указанные дома отличались полным отсутствием архитектурных излишеств. Квартиры в них чаще были одно– двух– и редко трехкомнатными. Высота потолков составляла 2,48 м., площадь кухни – 6,0 кв.м., раздельный или совмещенный санузел, лифт отсутствует. «Хрущевки» планировались для временного решения жилищной проблемы, и были рассчитаны на 25 лет эксплуатации. Однако при правильной эксплуатации и своевременных капитальных ремонтах ресурс «хрущевок» может быть продлен до 150 лет. Динамика ввода квартир представлена на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Динамика ввода квартир

Ускоренный ввод квартир частично помог решить квартирную проблему, однако эта тема актуальна и по сей день.

Практически сразу после отстранения Хрущева от власти в стране начали проводиться экономические реформы Косыгина-Либермана, стартом которых выступило постановление ЦК КПСС и Совмина от 4 октября 1965 г.

«О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства». По существу реформы Косыгина-Либермана шли в продолжение реформ Хрущева по разламыванию сталинской экономики.

Вот так Михаил Антонов охарактеризовал самого Алексея Николаевича Косыгина: «Из всех высших руководителей СССР Косыгин был наиболее склонен к идее конвергенции социализма и капитализма, выступал за продолжение линии XX и XXII съездов партии на либерализацию жизни в стране. Он, например, не раз пытался доказывать своим коллегам по руководству страной, что акционерные общества – это одно из высших достижений человеческой цивилизации, и это делало его наиболее восприимчивым к предложениям “рыночников”. И вот в то время, когда нужно было переводить экономику на рыночные принципы, Политбюро, по мнению Косыгина, занимается разной чепухой» [22].

Экономическая реформа Косыгина-Либермана состояла из следующих пяти крупных блоков:

1. Упразднялись органы территориального хозяйственного управления и планирования – советы народного хозяйства, созданные в 1957 г. Хрущевым. Реанимировалась система отраслевого управления экономикой страны.

2. Количество директивных плановых показателей снизилось с 30 до 9. Действующими остались показатели по общему объёму продукции в действующих оптовых ценах, по важнейшей продукции в натуральном измерении, по общему фонду заработной платы, по общей сумме прибыли и рентабельности, определяемой как отношение прибыли к сумме основных фондов и нормируемых оборотных средств, по отчислениям в бюджет и ассигнованиям из бюджета, по общему объёму капитальных вложений; заданий по внедрению новой техники, объёму поставок сырья, материалов и оборудования.

3. Существенно возрастала хозяйственная самостоятельность предприятий. Их обязали самостоятельно определять многие экономические показатели: номенклатуру товаров, инвестиции в основные средства, численность персонала и размеры его оплаты. Значительно увеличилась роль хозяйственного арбитража.

4. Главное значение придавалось интегральным показателям экономической эффективности предприятия – прибыли и рентабельности. Прибыль стала выступать источником развития производства, материального поощрения, социально-культурного и жилищного строительства.

5. Оптовая цена производителя должна была обеспечивать предприятию необходимую рентабельность производства. Начали использоваться нормативы длительного действия по себестоимости продукции.

Восстановление системы отраслевого управления экономикой позволило многим утверждать о якобы реанимации сталинской экономики. Конечно, это сыграло положительную роль в эффективности управления, но все иные действия были направлены на демонтаж социалистической экономики.

Снижение числа директивных плановых показателей позволило уменьшить ответственность партийного руководства за развитие страны, о чем бюрократы ранее и не могли мечтать. Это порождало отсутствие стимулов для развития и у самих предприятий. Достаточно было вписаться в резко ограниченные плановые показатели. В натуральном измерении план стал составляться лишь для важнейшей продукции, и производство второстепенных товаров (с точки зрения бюрократического аппарата) особо никто не контролировал.

Рост хозяйственной самостоятельности предприятий способствовал разрушению механизма формирования единого интегрального эффекта от экономики. Предприятия стали ориентироваться не на выпуск продукции и снижение её себестоимости, а на прибыль. В принципе это сильно стало напоминать капиталистическую систему, когда основная цель работы любого предприятия – это прибыль.

Ориентация на снижение себестоимости требовала от предприятий использования новых технологий, экономии всех видов ресурсов, увеличения производительности труда. Смена ориентиров на прибыль способствовала увеличению производства дорогих товаров и росту цен. Доля недорогих, но необходимых в быту товаров постепенно стала падать, негативно влияя на общий уровень благосостояния населения.

Ввод в действие нормативов себестоимости по отдельным видам продукции был вызван как раз ликвидацией антизатратного механизма, который позволял ежегодно снижать цены на основную массу потребительских товаров. Цены стали формироваться с учетом определенного норматива от себестоимости, что в целом способствовало раздуванию затрат на производство продукции. Высокая себестоимость продукции при неизменной норме плановых накоплений позволяла получать большую прибыль в абсолютном измерении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: