Коллектив авторов - Эволюционная и институциональная экономика. Вопросы теории и практики. Материалы Всероссийской конференции молодых исследователей

- Название:Эволюционная и институциональная экономика. Вопросы теории и практики. Материалы Всероссийской конференции молодых исследователей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ИСЭРТ РАН»

- Год:2014

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-280-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Эволюционная и институциональная экономика. Вопросы теории и практики. Материалы Всероссийской конференции молодых исследователей краткое содержание

В выступлениях её участников затрагиваются современные проблемы развития экономических и финансовых институтов, формирования нового технологического уклада в условиях глобализации, теории эволюционной и институциональной экономики, решения социальных задач.

Сборник предназначен для ученых и практиков, преподавателей, аспирантов и студентов, специализирующихся на проблемах экономического и социального развития.

Тексты выступлений приводятся в авторской редакции.

Эволюционная и институциональная экономика. Вопросы теории и практики. Материалы Всероссийской конференции молодых исследователей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Переход России к рыночным отношениям сопровождался усилением дифференциации развития регионов (субъектов РФ): различия между «лучшими» и «худшими» территориями по основным параметрам социально-экономического развития составляют десятки и сотни раз. Кроме того, имеющиеся объективные различия в предпосылках и потенциале развития (совокупности разного рода средств, ресурсов и источников, факторов и условий развития) ещё более усиливают неоднородность территорий как в экономическом, так и в политическом (управленческом) смыслах. Так, по показателю валового регионального продукта соотношение максимального и минимального значений показателей среди всех субъектов РФ выросло с 44 раз в 2000 г. до 64 раз – в 2011 г. При этом, учитывая объективные межрегиональные различия, данное неравенство составило по итогам 2011 г. 33,7 раза [1, с. 340].

Отсюда возникает необходимость выделения (группировки) территорий со сходным потенциалом, особенностями и тенденциями социально-экономического развития с целью разработки и реализации специфических методов и инструментов государственной поддержки (федеральной для субъектов РФ и внутрирегиональной со стороны субъекта РФ по отношению к муниципалитетам).

Нами предложен [2] методический инструментарий оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ. Под уровнем социально-экономического развития считаем целесообразным понимать среднюю степень достижения регионом параметров относительно средних, эталонных или лучших значений. Сущность методики заключается в расчёте интегрального показателя уровня социально-экономического развития субъектов РФ, агрегирующего 22 исходных статистических показателя, и выделение на его основе пяти групп регионов.

Последовательность оценки уровня развития субъектов РФ представлена следующим алгоритмом [2]:

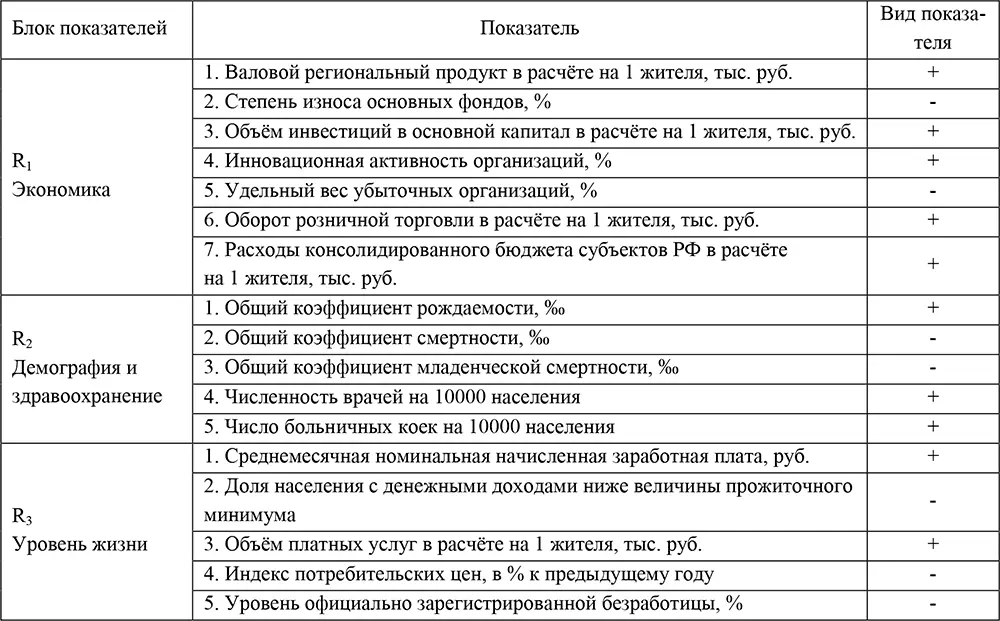

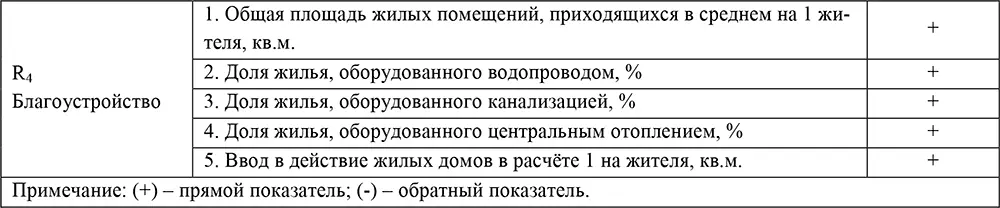

На первом этапе формируются перечень и блоки показателей, которые отражают различные стороны социально-экономического развития территорий. Они представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели оценки уровня социально-экономического развития регионов

На втором этапе показатели, составляющие содержание блоков, стандартизируются относительно среднероссийских значений:

k i=x i/x срРФi, (1)

k i= x срРФi/x i, (2)

где k i– стандартизированный коэффициент, который рассчитывается по формуле 1 для прямых показателей [5] Увеличение значений прямых показателей свидетельствует о положительных тенденциях развития, улучшении ситуации.

, а для обратных [6] Увеличение значений обратных показателей свидетельствует об ухудшении ситуации, проблемах в развитии.

– в соответствии с формулой 2; x i– значение i-го показателя в субъекте РФ; x срРФi– среднее значение i-го показателя по всем субъектам РФ.

На базе стандартизированных показателей определяется синтетический показатель по каждому из блоков (R j) по формуле:

, (3)

, (3)

где n – число показателей в блоке.

На третьем этапе рассчитывается интегральный показатель уровня социально-экономического развития субъекта РФ (I общ):

I общ= (R 1+ R 2+ R 3+ R 4)/4, (4)

где R 1– интегральный показатель по блоку «Экономика»; R 2– интегральный показатель по блоку «Демография и здравоохранение»; R 3– интегральный показатель по блоку «Уровень жизни»; R 4– интегральный показатель по блоку «Благоустройство».

На четвёртом этапе осуществляется группировка регионов по уровню социально-экономического развития, который определяется следующими интервальными оценками интегрального показателя I общ:

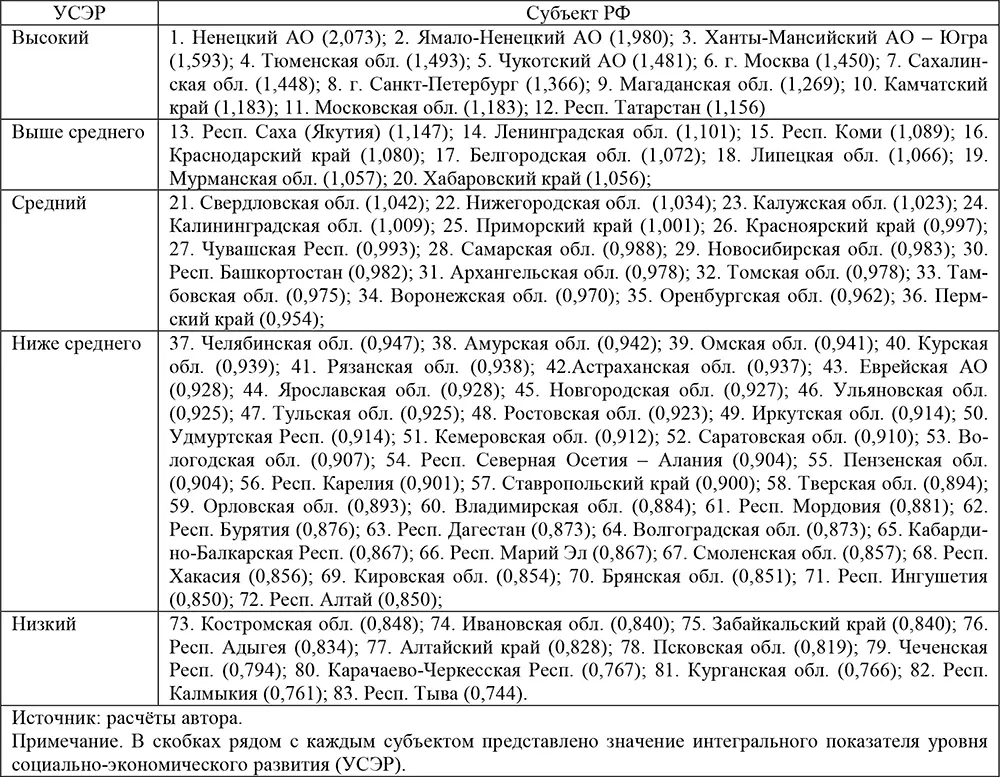

Результаты апробации данного методологического аппарата представлены в таблице 2. Все расчёты проведены автором данной статьи на основе официальной статистической информации по регионам России [3].

Таблица 2. Результаты группировки субъектов РФ по уровню социально-экономического развития (УСЭР) по итогам 2012 года

Результаты группировки субъектов РФ позволяют сделать следующие выводы.

В группу территорий, характеризующихся высоким уровнем социально-экономического развития, вошли по итогам 2012 г. регионы добычи нефти и газа, а также столичные города, Московская область и ряд других регионов. Во всех из них наблюдается превышение среднероссийского показателя объема валового регионального продукта (ВРП) на душу населения (в сырьевых регионах – выше в 3,7–11 раз), объёма инвестиций на душу населения (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, которые имеют максимальную численность населения среди регионов), а также достаточно высокой является бюджетная обеспеченность (за исключением Московской области и Республики Татарстан). Размер заработной платы во всех регионах (за исключением Татарстана) превышает среднероссийский уровень, и максимален он в автономных округах, которые характеризуются и более высокой стоимостью жизни в силу неблагоприятных природно-климатических условий. Кроме того, данные территории характеризуются невысокой долей (менее 12 %, за исключением Камчатского края) бедного населения (с доходами ниже прожиточного минимума). Однако уровень рождаемости (за исключением опять же сырьевых регионов, Татарстана и Чукотского АО) и уровень смертности не превышают среднероссийских значений (за исключением Московской и Сахалинской областей).

В группу с уровнем социально-экономического развития выше среднего по итогам 2012 г. вошли 8 регионов. 3–4 из них имеют уровень ВРП, бюджетной обеспеченности в расчёте на 1 жителя и размер заработной платы ниже среднего по стране. Все они характеризуются относительно высокой (более 70 %, за исключением Якутии) долей благоустройства жилого фонда водопроводом, канализацией и центральным отоплением. В ряде регионов (Белгородская, Липецкая и Ленинградская области) отмечается высокий уровень смертности (более 14‰). Во многом эти и другие факты обусловили отставание регионов данной группы от предыдущей.

В группу со средним уровнем развития по итогам 2012 года вошли 16 регионов. В этой группе значения показателей в среднем выше или ниже среднероссийского уровня не более чем на 5 %. Вместе с тем в ряде субъектов ситуация существенно хуже, чем в среднем по России, по ряду параметров. Так, в Нижегородской, Калужской, Калининградской, Самарской, Новосибирской, Омской, Самарской, Архангельской, Тамбовской, Воронежской и Оренбургской областях, республиках Башкортостан и Чувашия, Пермском крае размер заработной платы меньше среднероссийского уровня на 3–10 тыс. руб., а в 5 регионах доля населения с доходами ниже прожиточного минимума превышает 14 % (в среднем по России – 10,9 %). В 14 регионах бюджетная обеспеченность также ниже среднероссийской, в 8 регионах – ниже обеспеченность жильём.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: