В. Автономов - Истоки. Качественные сдвиги в экономической реальности и экономической науке

- Название:Истоки. Качественные сдвиги в экономической реальности и экономической науке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1130-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Автономов - Истоки. Качественные сдвиги в экономической реальности и экономической науке краткое содержание

В открывающих альманах статьях представлены проблематика социального конструирования экономической реальности и новые аспекты в истории двух, ставших вехами в развитии экономического анализа, теоретических революций – маржиналистской (1870-е гг.) и формалистической (1950-е гг.). Статьи российских авторов, подготовленные для альманаха, посвящены вопросам пространственных и временных координат в репрезентации экономической реальности. В работах видных американских экономистов продемонстрированы различия между монетаристским и кейнсианским подходами к проблемам кредитно-денежной политики на примере экономики США второй половины ХХ в. Качественные сдвиги в экономической реальности в контексте экономико-исторических исследований рассматриваются в статье Г. Кларка, который задается вопросом: почему не все страны мира стали экономически развитыми? Завершают альманах работы, посвященные истории латиноамериканского структурализма – направления анализа экономического развития, основанного на концепции периферийного капитализма аргентинского экономиста Р. Пребиша.

Для специалистов в области экономической теории, истории экономической мысли, экономической истории и обществознания, студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и специальностей, а также для широкого круга читателей.

Истоки. Качественные сдвиги в экономической реальности и экономической науке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сталинской «политэкономией в широком смысле» для каждого способа производства и, соответственно, формации была предложена формулировка «основного экономического закона» (ОЭЗ). Для первобытно-общинной формации он был сформулирован как «обеспечение необходимого продукта на основе примитивных орудий, общинной собственности и уравнительного распределения». Для антагонистических формаций критерием ОЭЗ были приняты способ присвоения прибавочного продукта и характер собственности на средства производства и рабочую силу. Соответственно, ОЭЗ рабовладельческого строя – присвоение прибавочного продукта рабовладельцами на основе их полной собственности на средства производства и на эксплуатируемых рабов, а также посредством завоеваний; ОЭЗ феодального строя – присвоение прибавочного продукта феодалами на основе их собственности на землю и неполной собственности на эксплуатируемых крепостных крестьян; ОЭЗ капиталистического строя – присвоение прибавочного продукта капиталистами в форме прибавочной стоимости на основе их собственности на средства производства и продукт труда формально свободных наемных рабочих. Для ОЭЗ социалистического способа производства была взята ходульная формулировка Сталина «обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники».

Рента как формационная категория и вариативность докапиталистических обществ

Несмотря на развенчание Сталина на ХХ съезде КПСС (1956), «пятичленка» сохранила еще на тридцать лет монопольное положение в СССР как периодизация экономического развития, хотя возобновились дискуссии об азиатском способе производства и шире – о вариативности докапиталистических формаций.

Первостепенное значение получила категория ренты, заимствованная К. Марксом у политэкономов-классиков для анализа чистого дохода (части прибавочной стоимости), присваиваемого земельным собственником в капиталистическом сельском хозяйстве. Начало ее исторической универсализации положил Б. Ф. Поршнев, сформулировавший (1953) основной закон феодального способа производства как присвоение частными землевладельцами феодальной ренты, т. е. чистого дохода от основных повинностей крепостных крестьян – полевой барщины, налога (оброка) натурой или монетой (соответственно отработочная, продуктовая и денежная рента). Сторонники концепции особого азиатского способа производства (АСП) его основным законом считали совпадение земельной ренты с государственным налогом (рента-налог). При этом АСП рассматривался как «параллельный» рабовладельческому и феодальному способам производства на Западе, а иногда отождествлялся с восточным «вечным феодализмом» (включая номадизм).

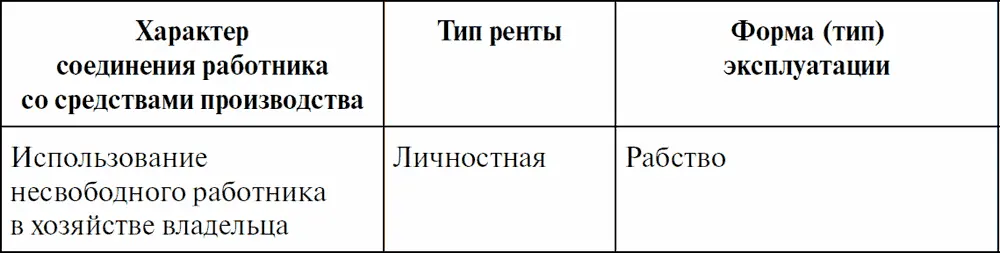

Из дискуссий советских историков, стремившихся «расковать» пятичленную формационную цепь, вышли концепции единого рентного сословно-классового способа производства с переплетением разных типов ренты в разных странах (В. П. Илюшечкин) и «большой» многоукладной феодальной формации с ведущей ролью натурального хозяйства и рентной (повинностной) формой присвоения прибавочного продукта (Ю. М. Кобищанов). В. П. Илюшечкин классифицировал типы ренты и, соответственно, эксплуатации [259], как показано в нижеследующей таблице.

Ю. М. Кобищанов связал вариативность в рамках растянувшейся на тысячелетия большой феодальной формации с различными сочетаниями принуждения к труду – внеэкономического (государственно-представительного, общинно-кастового, духовно-религиозного) и экономического (передача земли или скота в аренду, ростовщичество, неэквивалентный обмен) – и с многообразием хозяйственно-культурных типов (ХКТ) [260]. Основной ХКТ – пахарь с тягловым скотом («крестьянин»), но существовали еще сельскохозяйственно-культурные типы экстенсивного ручного и интенсивного ручного труда оседлых земледельцев и кочевого скотоводавоина, а также разнообразные несельскохозяйственно-культурные типы (от обожествляемого царя до бесправного раба, от рыцаря до ремесленника, от религиозного аскета до торговца и ростовщика). Это разнообразие обусловило наличие в структуре феодальной формации рабовладения как неосновного уклада и возникновение протокапиталистических укладов в различных регионах (например, в Нововавилонском царстве VI в. до н. э. и в греческих полисах V–IV вв. до н. э.). Многообразны были и феодальные цивилизации, имевшие либо синхронные связи (сосуществование), либо диахронные (преемственность); между ними складывались центрально-периферийные отношения «влияния – вражды». Капиталистическую же цивилизацию Кобищанов трактовал как единую и совпадающую с капиталистической фор мацией.

Усовершенствованный формационный подход Ю. М. Кобищанова акцентировал переходный воспроизводственный характер большой феодальной формации от присваивающего первобытного натурального хозяйства к капиталистическому крупнотоварному хозяйству, создавшему поступательное расширенное воспроизводство. Такого воспроизводства не могли обеспечить феодальные «ячейки производства», разделенные Кобищановым на мелкие (семейные земледельческие, скотоводческие, ремесленные домохозяйства) и условно крупные (храмовые, придворные, вельможные хозяйства).

Формационная вариативность в организационном подходе А. А. Богданова

Переосмысление догматики и эвристики формационного подхода после того, как он был лишен функции партийно-идеологической ферулы, побуждает обратиться к первому марксистскому опыту «политэкономии в широком смысле» – «Курсу политической экономии» А. Богданова и И. Степанова (в 2 т., 1910–1919), опиравшемуся на обоснованный Богдановым организационный (системно-структурный) подход. Считая главным в политэкономии последовательное проведение структурной точки зрения, Богданов принял для характеристики сменяющих друг друга формаций единую структурную схему: отношения общества к природе (или «технико-производственные отношения») – производственно-распределительные отношения – общественная психология – идеологии. При этом формационному подходу были приданы следующие особенности.

1. Акцент на том, что идеологические формы (от речи до естествознания), будучи «генетически вторичными», т. е. производными от социального бытия (производства), оказывают активное обратное воздействие на экономику как организующие при спо соб ления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: