Андрей Фомичев - Риск-менеджмент

- Название:Риск-менеджмент

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дашков и К»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-394-01158-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Фомичев - Риск-менеджмент краткое содержание

Риск-менеджмент - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Почему данный вариант формулировки цели является деструктивным? Да потому, что требует от руководителя устранить неотъемлемый элемент подчиненного ему подразделения. Ведь общеизвестно, что брак является неотъемлемой частью любого производства.

Кроме того, устранить брак можно совершенно различными способами. С одной стороны, можно усовершенствовать технологию производства или повысить уровень квалификации работников, а с другой – можно просто отказаться от выпуска продукции. И в том и в другом случае цель будет достигнута.

Разумеется, в приведенном примере поставленная цель элементарна, и любой среднестатистический работник самостоятельно сможет скорректировать ее в своем сознании и совершить адекватные действия. Однако в случаях, когда речь идет об осуществлении сложных глобальных программ, таких как освоение новых рынков, разработка принципиально новых видов продукции и т. п., подчиненные не всегда смогут правильно понять смысл требований руководителя.

К примеру, если при освоении нового рынка сбыта руководитель организации поставит перед своими подчиненными задачу минимизировать негативное воздействие конкурирующих фирм, то с чисто психологической точки зрения основная доля усилий исполнителей будет направлена не на повышение конкурентоспособности компании, а на изучение деятельности фирм-конкурентов и разработку способов нанесения им вреда. Очевидно, что такие действия организации на новом рынке рано или поздно неизбежно вызовут аналогичную ответную реакцию.

Таким образом, ставя перед подчиненными деструктивные цели, руководитель заранее закладывает в программу их действий потенциальную возможность причинения вреда организации. И чем больше перед работниками ставится деструктивных целей, тем чаще требуется регулирующее вмешательство руководителя в процесс выполнения производственных заданий.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что любой руководитель в процессе своей деятельности должен избегать постановки перед подчиненными деструктивных целей, отдавая явное предпочтение конструктивным.

В нашем первом примере конструктивная формулировка цели может звучать таким образом: “повысить уровень качества выпускаемой продукции”. Такая цель также может быть достигнута различными способами, однако все они неизбежно будут направлены на совершенствование деятельности организации и ее отдельных элементов, а не на их разрушение, как в первом случае.

Теперь можно сказать несколько слов и о подсистеме сознательного, целенаправленного регулирования деятельности организации. Если эффективность подсистемы саморегулирования определяется качеством формулировки цели, то для нормального функционирования подсистемы сознательного целенаправленного регулирования необходимо наличие хорошо налаженной обратной связи.

Благодаря обратной связи субъект управления может всегда располагать полной и достоверной информацией о ходе исполнения его указаний и своевременно вносить необходимые коррективы как в процесс функционирования, так и в содержание производственных заданий.

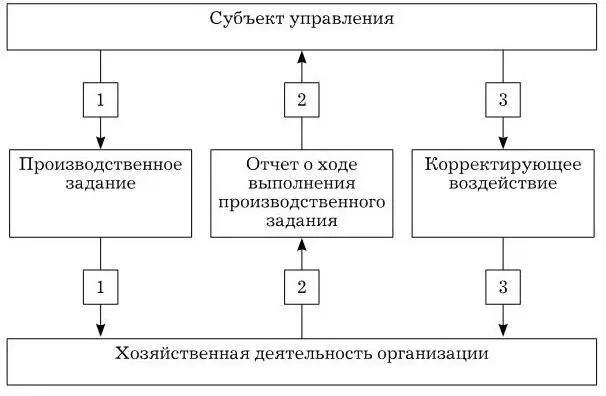

Исходя из вышеизложенного, в наиболее общем виде структура подсистемы сознательного, целенаправленного регулирования деятельности организации может быть изображена так, как показано на рис. 3.5.

Рис. 3.5.Система сознательного целенаправленного регулирования деятельности организации

На рисунке цифрами обозначены:

1 – прямая связь;

2 – обратная связь;

3 – корректирующее воздействие (регулирование).

Как видно из схемы, процесс функционирования системы сознательного, целенаправленного регулирования деятельности организации включает в себя три основных этапа.

Первый этап состоит в формулировании производственного (рабочего) задания и доведении его содержания до исполнителей. На втором этапе выполняется полученное задание и составляется отчет (или регулярные отчеты) о ходе выполняемых работ и возникающих при этом отклонениях. Сущность третьего этапа заключается в анализе субъектом управления полученной в отчетах информации, разработке на основе указанного анализа программ регулирующего воздействия и доведении содержания этих программ до исполнителей.

В заключение следует заметить, что эффективное функционирование системы регулирования деятельности любой организации, независимо от формы собственности и целей деятельности, возможно лишь при условии гармоничного и слаженного взаимодействия двух ее подсистем. Только в этом случае можно вести речь об эффективном управлении внешними и внутренними рисками.

3.7. Учет и контроль в системе управления рисками

В процессе эволюционного развития системы организационного контроля сформировалось и прочно вошло в теорию и практику современного менеджмента такое новое направление контрольной деятельности, как контроллинг. Благодаря своей масштабности и разнообразию применяемых методов контроллинг по праву занимает важное место в системе управления рисками.

Э. А. Смирнов определяет контроллингкак совокупность всех форм контрольной деятельности, призванной объективно и качественно проанализировать и оценить работу организации для ее развития или совершенствования исходя из поставленных целей 32 32 См.: Смирнов Э. А. Указ. соч. С. 326.

.

При этом указанный автор выделяет четыре основных составляющих контроллинга, а именно:

• административный контроль;

• технологический контроль;

• ревизия;

• функциональный, комплексный и системный аудит.

Очевидно, что подобный подход к классификации основных направлений контроллинга не вполне корректен по следующим основаниям. Во-первых, ревизия (т. е. документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности организации) и аудит (т. е. документальная проверка данных о соответствующей профессиональной деятельности, устанавливающая уровень их соответствия определенным критериям, нормам и стандартам) являются скорее инструментами или методами осуществления контроллинга, а никак не его направлениями.

Во-вторых, поскольку в системе управления можно выделить две основные подсистемы – управляемую и управляющую, то и в организационном контроллинге целесообразно выделить два основных направления, охватывающих деятельность двух вышеназванных подсистем.

Таким образом, в системе контроллинга современной организации можно выделить два основных направления: административный контроль и исполнительный контроль.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: