Виктор Орехов - Прогнозирование развития человечества с учетом фактора знания

- Название:Прогнозирование развития человечества с учетом фактора знания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Остеон»

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-85689-102-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Орехов - Прогнозирование развития человечества с учетом фактора знания краткое содержание

Для научных работников и преподавателей экономических специальностей, а также для всех, кто интересуется вопросами развития человечества, управления знаниями и прогнозирования.

Прогнозирование развития человечества с учетом фактора знания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следует отметить, что в литературе в качестве названия революции конца XX века значительно чаще употребляется термин «информационная», чем «кибернетическая». Однако ключевым действующим агентом этой революции является именно кибернетика, а информация существовала всегда, причем иногда отмечают, что данная революция является четвертой из числа информационных.

По поводу содержания последних технологических сдвигов 2010 в настоящее время наибольший объем публикаций в мире сосредоточен в областях, связанных с медициной и биотехнологиями [113], [114]: медицина ~35 %; биохимия, генетика, молекулярная биология ~13 %; биология и сельское хозяйство ~5 %; фармакология и токсикология ~4 %; иммунология и микробиология ~3 %. В этих областях наблюдается наибольший объем революционных достижений, но их использование еще не привело к реальному изменению жизни людей и экономики. Видимо, этого следует ожидать от следующего технологического сдвига, результаты которого можно лишь прогнозировать.

В то же время продолжается поток новых технических решений, являющихся результатом кибернетической революции. Кроме того, важным фактором развития является использование нанотехнологий. Значительных результатов, которые можно было бы отнести к НТР, относительно мало. Следует отметить, что все выявленные сдвиги-предвестники несут значительный объем инноваций, мало уступающий по количеству основному сдвигу. Однако результаты второго из пары сдвигов, как правило, более значимы для человечества, поскольку позволяют полностью реализовать потенциал революции.

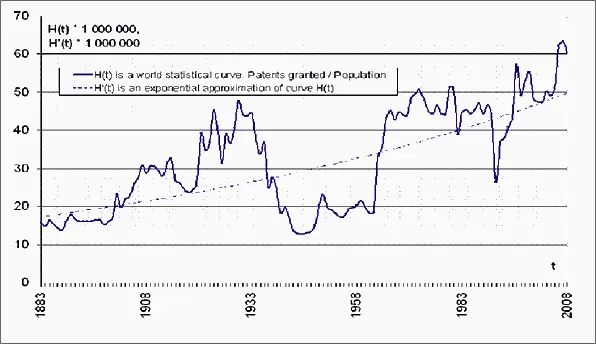

4.4. Профиль технологических волн

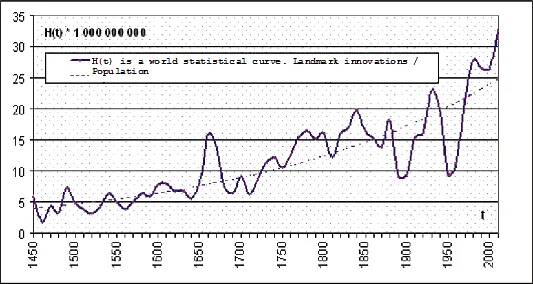

Интересно исследовать изменение частоты появления изобретений в зависимости от предложенных дат технологических революций. Для этого воспользуемся статистическими данными Всемирной организации интеллектуальной собственности [115]о числе запатентованных за год изобретений в мире – Н по отношению к численности человечества – N в период с 1883 по 2008 год. Для того чтобы продлить эту закономерность в прошлое до 1450 года, Э.Ф. Немцовым [116]была использована статистика крупных изобретений, приведенная в работе Д. Хюбнера [117](см. рис. 1.4) и основанная на данных В. Банча и А. Хелеманса [118]. Однако две указанные зависимости после 1900 года показывают противоречивые тенденции: согласно статистике крупных изобретений Д. Хюбнера (см. рис. 1.4), изобретательность людей снижается, а согласно патентной статистике (рис. 4.2) – растет.

Рис. 4.2. Число выданных патентов на изобретения на миллион жителей Земли

Было принято, что более объективными за последние 100 лет являются данные патентной статистики. Для «сшивки» двух кривых были взяты данные за 1905 год, из которых следует, что одно крупное изобретение эквивалентно 1 700 запатентованным изобретениям. Скорректированная кривая крупных изобретений [119]приведена на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Число крупных изобретений на миллиард жителей Земли

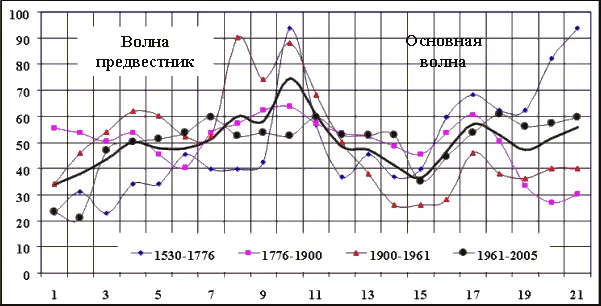

Для определения профиля инновационной активности технологических эпох воспользуемся данными о крупных изобретениях, приведенными на рис. 4.3, а также датами технологических революций согласно табл. 4.2. При этом будем рассматривать соответствующие революции попарно – революция-предвестник и основная. Для того чтобы сравнить профили активности патентования, нормируем значения Н к среднему по профилю за каждую пару волн и среднее значение Н приравняем к уровню 50 %. По оси абсцисс отложим точку от начала революции, причем точке 1 соответствует начало революции-предвестника, точке 11 – начало основной технологической революции, а точке 21 – конец цикла и начало следующей революции-предвестника (шкала равномерная). Соответствующие профили представлены на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Относительные профили изобретательской активности технологических эпох

Характерной особенностью этих профилей является то, что революция-предвестник, как правило, начинается с относительно малого числа изобретений и максимум инноваций достигается вблизи окончания данной эпохи. Основная же революция начинается со спада инновационной активности, а затем наблюдается рост числа изобретений в преддверии новой революции-предвестника [120].

Видно, что профили различных технологических эпох относительно сильно отличаются, что свидетельствует о значительной случайной компоненте и, возможно, влиянии более кратковременных экономических циклов. Вместе с тем профили эпох (волн) предвестников и основных достаточно значительно отличаются друг от друга и довольно близки внутри каждого из типов, чтобы утверждать, что это именно парные волны.

Можно также предполагать, что значительное число изобретений, появившихся в конце волны-предвестника, не успевают в полной мере реализоваться, вероятно из-за недостатка соответствующих ресурсов (инвестиций, спроса потребителей, понимания инвесторами направления технологической революции, квалифицированных специалистов соответствующих профессий). Тем не менее определенные решения принимаются предпринимателями и начинается внедрение пробных образцов продуктов новой технологической эпохи.

После этого в ходе основной волны следует спад инновационной активности, в течение которого реализуются наработанные ранее инновации. К концу основной волны начинается подъем инновационной активности, связанный с рождением идей для новой пары технологических революций.

Основные результаты главы 4

Выявленные Н.Д. Кондратьевым длинные волны за пределами непосредственно рассмотренного им временного периода имеют более сложную структуру, чем можно судить по изученным им трем волнам. Эта волновая структура простирается как в прошлое, так и в будущее, но периоды между волнами не являются постоянными по продолжительности. В прошлом они образуют геометрическую прогрессию, что соответствует гиперболическому закону роста человечества. Наименьшая длина волны соответствует началу демографического перехода (1960 год).

Технологические революции следуют парами, тесно связанными содержательно, например Первая и Вторая промышленные революции.

Продолжительность эпох между основными технологическими революциями соответствует геометрической прогрессии по времени со знаменателем, равным 0,5 для основных революций, а даты этих революций выражаются формулой

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: