Юрий Лапыгин - Системное решение проблем

- Название:Системное решение проблем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Конспекты, шпаргалки, учебники «ЭКСМО»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-23510-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Лапыгин - Системное решение проблем краткое содержание

В этой книге просто и доступно дается методика постановки проблемы, ее правильная классификация и способы решения, а также разные формы работы над ней. Вы получите конкретные рекомендации, как работать индивидуально и в команде, как в ходе реализации принятого решения преодолеть сопротивление изменениям и правильно организовать обратную связь для анализа хода работы и результатов.

Описанный автором системный подход позволит накопить положительный опыт и устранить недостатки и погрешности в работе.

Книга написана простым, доступным языком с использованием рисунков и таблиц, что, безусловно, облегчает восприятие. Будет интересна руководителям и менеджерам всех уровней, тем, кто каждый день принимает решения и отвечает за результат.

Системное решение проблем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

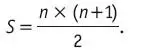

Метод простой ранжировки.Заключается в том, что эксперты располагают объекты ранжирования (например, критерии) в порядке убывания их значимости (скажем, для альтернатив это убывание предпочтительности). Ранги обозначаются цифрами от 1 до n , где n – количество рангов. Сумма рангов S n

при этом будет равна сумме чисел натурального ряда:

(12.2)

(12.2)

Например, при n = 6 последовательность рангов альтернатив A nможет выглядеть следующим образом: 2, 4, 1, 3, 6, 5. Это означает, что ранг альтернативы A 3равен единице ( R A3= 1) и она наиболее предпочтительна из всех шести (наименее предпочтительна альтернатива A 5, так как R A5= 6).

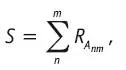

При ранжировании n объектов m экспертами ранжирование производят следующим образом:

• каждый эксперт выносит суждения о рангах объектов;

• для каждого объекта подсчитывают сумму рангов, полученных от всех экспертов, т. е.

(12.3)

(12.3)

где R Anm´– суждение m -го эксперта о ранге n -го объекта;

Sn– результирующий ранг n -го объекта;

• определяют ранги объектов (от 1 до n ), от наименьшего до наибольшего результирующего ранга.

Примером может служить метод номинальных групп, который будет рассмотрен в главе 14.

Метод непосредственной оценкизаключается в отнесении объекта оценки к определенному значению по оценочной шкале (т. е. в присвоении объекту оценки балла в определенном интервале), например, от 0 до 10 – в соответствии с предпочтением по какому-либо признаку или их группе (альтернативы, например, по предпочтению; критерии – по значимости; факторы внешней среды – по оказываемому влиянию; проблемы – по приоритетности решения).

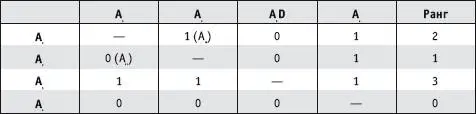

Метод парных сравненийзаключается в определении предпочтений элементов, расположенных в левом столбце, над элементами, расположенными в верхней строке. При этом составляется матрица, по строкам и столбцам которой располагают сравниваемые объекты (табл. 12.1).

Таблица 12.1

Матрица парных сравнений для четырех объектов

В ячейке A 12вписана единица, это означает, что элемент A 1получает большую оценку, чем элемент A 2. Соответственно в ячейке A 21пишут 0 и затем, суммируя значения по строкам, получают ранги объектов.

12.4. Методы моделирования и формализации проблемной ситуации

Описание системы на любом языке отражает лишь некоторые стороны явлений и никогда не является абсолютно полным.

Моделирование условно можно разделить на следующие виды:

• образное;

• логическое;

• физическое;

• экономико-математическое;

• ассоциативное.

Образная модельвозникает в сознании человека и представляет собой зрительный, слуховой, осязательный или обонятельный отпечаток, некий образ явления действительности. Образная модель – фрагмент действительности (то, что Дж. Миллер назвал чанком, имея в виду «отрезок запоминаемой человеком информации» [43]).

Следует отметить, что образ – это еще не информация. Приближенно образную модель можно считать кучей атрибутов сущности. Сама же сущность объективируется в некоторой своей части в процессе возникновения ассоциативных связей между образом и человеческой системой переработки информации (в части ее долговременной памяти) в процессе мышления и дальнейшего распознавания элементов и компонент, а также систематизации образной модели. Систематизация при этом характеризуется возникновением и генерированием основных связей между элементами и компонентами системы.

Приведем пример. Исследователь видит станки (1), слышит шум работающих машин и механизмов (2), видит поступательное движение трансформирующихся и приобретающих различную форму (например, усложняющихся) металлических объектов (3), видит как минимум две категории персонала (рабочие (4) и управляющие (5)), слышит их голоса (6), чувствует запах смазки и окисляющегося металла (7).

Таким образом, попытаемся ответить на возникающие в связи с этим вопросы:

1. Почему «видит» и «слышит» чередуются? – Потому что внимание человека носит избирательный характер.

2. Почему именно в такой последовательности? – Потому что после получения некоторой зрительной информации в случае, когда идентификация объекта невозможна только по зрительному образу, внимание человека переключается на поиск дополнительных идентификаторов (слуховых, обонятельных, осязательных).

3. Почему наблюдатель остановился на запоминании лишь семи атрибутов сущности? – Потому что количество ячеек кратковременной памяти (чанков) равно 7±2, что означает, что человек может удерживать в кратковременной памяти от пяти до девяти информационных отрезков. [44]

Далее происходит процесс идентификации элементов, определение связей между ними и синтез модели системы: функции системы, ее элементов, подсистем, а также структуры.

В итоге в сознании формируется образная модель системы промышленного производства. В процессе ее синтеза может потребоваться дополнительная информация – в зависимости от цели наблюдения. Если, например, исследователь задался целью сформировать модель системы управления производством, то по форме одежды, действиям и поведению работников он сможет классифицировать их на управленческий персонал, рабочих и служащих. Далее в процессе интервью (вербальной коммуникации) он получает возможность определить их функции, возрастной состав, уровень профессионализма, степень удовлетворенности условиями труда и т. п.

Вербальная модель системы выражена в языковой знаковой системе (или проще – словами). Особенность таких моделей заключается в том, что они уже не являются образами мышления, а становятся информацией или – точнее – информационной моделью исследуемой сущности. Такая модель может существовать в речевой или письменной форме. В первом случае эти модели представляют собой временной последовательный информационный поток, кодированный в звуковых колебаниях определенных тембров, пауз и интонаций. Во втором – массив символов, последовательное воспроизведение которых (вслух или мысленно) приводит к восстановлению образной модели в сознании человека.

Необходимо отметить, что вообще процесс принятия решения – это происходящая в сознании ЛПР мыслительная работа над образной моделью проблемной ситуации, с применением средств, лишь помогающих ему принять оптимальное решение (т. е. так изменить модель реального объекта, процесса, явления, чтобы решилась проблема – была достигнута поставленная цель).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: