Ильдар Хусаинов - Этажи. Сила управления

- Название:Этажи. Сила управления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ильдар Хусаинов - Этажи. Сила управления краткое содержание

Этажи. Сила управления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы минимизировать потери и быть уверенным в своих решениях и действиях, предпринимателю важно постоянно использовать систему метрик – различных цифровых показателей бизнеса. Например, благодаря существованию развернутой системы метрик на телевидении (целевая аудитория тех или иных каналов, себестоимость минуты эфирного времени и т. д.) бизнес всегда инвестировал средства в рекламу именно на ТВ. Сегодня по метрикам телевидение догоняет интернет, который имеет еще больше возможностей при полной прозрачности всех процессов. А вот радио и печатные СМИ в этой гонке всегда отставали.

Словом, чем более качественна система метрик, тем точнее предприниматель может оценить взаимосвязь между действием и результатом, а значит, успешно управлять бюджетом для обеспечения максимальной отдачи.

Для предпринимателя важно постоянно наращивать систему метрик. Чем она богаче, тем меньше страх перед новым делом и возможными потерями, тем больше желание что-то делать. Именно поэтому сейчас мне относительно легко открыть еще один филиал – я уверен, что сделаю это. А вот начинающий предприниматель вряд ли придет к нам покупать франшизу: он пока не верит, что это вообще возможно. Ему помешает страх.

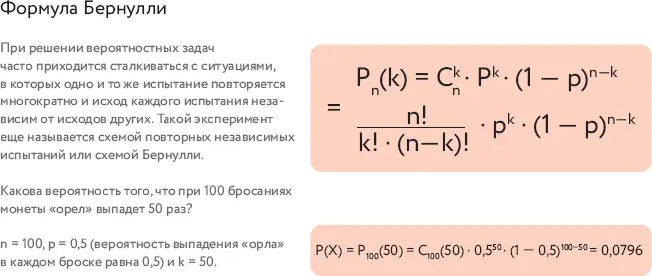

Рис. 1.3. Формула Бернулли

В 2007–2008 годах я стал задавать себе вопрос: почему я всего боюсь? Боюсь выйти на другие города, брать на работу сильных людей, боюсь требовать больше от своих сотрудников? Между тем ответ прост: потому что я совершал распространенную ошибку – не сразу научился правильно оценивать риск и гиперболизировал его, становясь наглядной иллюстрацией поговорки «у страха глаза велики».

Гипертрофирование риска, как и стремление к стабильности, я списываю на наш менталитет. Можно сказать, это «зашито» в нашем генном коде. Между тем, согласно моему опыту, 98 % ситуаций, которые были оценены как рискованные, завершались благополучно. Один из наглядных примеров – аэрофобия: реальной аварией завершается один вылет из 10 млн (если же брать только хорошие авиакомпании, эта цифра уменьшится до 1 вылета из 30 млн).

Недавно я, приняв решение застраховать свою жизнь, узнал, что, по версии страховой компании, для бизнесмена вероятность быть убитым в «разборках» в 300 раз выше, чем погибнуть в авиакатастрофе. То есть, по идее, мы должны, входя в самолет, чувствовать себя практически в безопасности. И тем не менее гораздо больший процент людей боится летать, и зачастую это те самые люди, что не испытывают страха, путешествуя по трассе на машине, где вероятность аварии существенно выше.

Гипертрофированный страх, обосновавшись в нашей голове, мешает нам жить. Его основа – это один из наших базовых инстинктов: инстинкт самосохранения. Именно благодаря ему мы, стараясь уберечься, заранее видим опасность. В этом смысле мы ничуть не изменились с первобытных времен.

А ведь последствия переоценки рисков – это не только страх, но и время, которое мы тратим на его «обслуживание». Один мой друг всегда начинает собираться в дорогу за два дня и приезжает в аэропорт раньше на полтора, а то и на два часа. Я же раздражаю его своей привычкой паковать чемодан за три минуты до выезда и оказываться у стойки регистрации рейсов за полчаса до вылета (на перроне вокзала – за пять минут до отправления). Мой друг считает, что я все делаю в последний момент, не учитывая непредвиденных обстоятельств, а потому сильно рискую. Но это не так. Однажды я летел из Гонконга. Вылет был назначен на 10:00, между тем с 8:00 до 9:15 я успел провести важную встречу с местным агентством недвижимости. На этой встрече я был абсолютно спокоен, потому что с помощью дорожных карт заранее тщательно разработал свой маршрут, учтя возможность пробок на всех участках пути, уточнив у знакомых, вылетавших из Гонконга в такое же время, об очередях и интенсивности движения в аэропорту.

Нет, я никогда и ничего не делаю в последний момент. Я просто максимально рационально использую свое время. За все 38 лет своей жизни я не пропускал самолет или поезд. И перед всеми своими поездками я имею тот самый час, который теоретически могу провести в аэропорту или на вокзале, приехав заранее, но предпочитаю тратить его на что-то полезное и приятное. Например, на важную встречу или изучение города, в котором нахожусь. Я получаю преимущество за счет снижения границы риска, в то время как мой чрезмерно осторожный друг, боясь непредвиденных обстоятельств, теряет время на желании все контролировать. И если, допустим, за свою жизнь он совершит 1000 поездок, приезжая заранее и тратя на ожидание в среднем по два часа на каждый вылет, то это выльется в 84 дня, которые он просто просидел в аэропорту. По сравнению с риском опоздать пару раз на рейс это очень дорогая плата.

Да, не спорю, вероятность попасть в пробку и опоздать на самолет действительно существует. Но сколько раз такое может случиться? А сколько времени вы потратите, пытаясь этого избежать? А потом – даже если вы опоздаете… Это так страшно?

Есть и другой пример подхода к рискам, более глобальный, – действия государств, использующих мягкий налоговый режим. Тот же Сингапур, снизив налоги, всего за пару лет получил суперэффект: сейчас это сверхсовременное государство с высоким средним доходом на душу населения. И хотя этот пример широко известен, другие государства не решаются его повторить, потому что велик страх: ведь нужно время на перестройку системы, на трансформацию, во время которой будет спад…

Словом, в бизнесе это работает точно так же: за отказ от риска и выбор безопасной «зеленой» зоны предприниматель платит гораздо больше, чем если бы решился зайти в желтую зону и разрешил себе умеренный риск.

Зеленая, желтая и красные зоны существуют как в военной науке, так и в бизнесе, означая примерно одно и то же: красная зона – зона высокой опасности, в которой, если перейти к бизнес-науке, высока как вероятность блестящей реализации задуманного, так и масштаб последствий в случае неудачи.

Желтой зоной называют территорию за ближайшим непростреливаемым укрытием, где нет прямого огневого контакта с неприятелем, но есть его вероятность. В этой зоне высок шанс реализации задуманного без критичных последствий.

И, наконец, зеленая зона – полностью безопасная, свободная как от реализации задуманного, так и от последствий. Все как в песне: «Если у вас нету дома – пожары ему не страшны».

Большинство людей, боясь рисковать, предпочитают всегда оставаться в зеленой зоне. Существует небольшое количество безумцев, бросающихся без особой нужды в красную зону. Между тем самая продуктивная работа сосредоточена в желтой зоне умеренного риска. Пример такого риска – отдел IT в «Этажах», о котором я расскажу в следующих главах и который работает с учетом не настоящего, но будущего преимущества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: