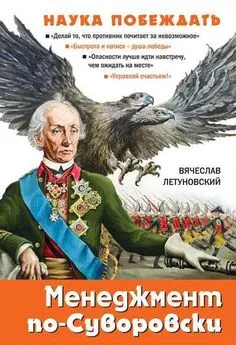

Вячеслав Летуновский - Менеджмент по Суворову. Наука побеждать

- Название:Менеджмент по Суворову. Наука побеждать

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-1778-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Летуновский - Менеджмент по Суворову. Наука побеждать краткое содержание

Менеджмент по Суворову. Наука побеждать - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Михаил Петухов, исполнительный директор Останкинского мясоперерабатывающего комбината: «Самый жесткий опыт был связан с открытием сети магазинов “Дикси” в Магнитогорске. Открыли и поняли, что экономические прогнозы и расчеты не оправдались, мы ошиблись в оценке ситуации. В то время в Магнитогорске были очень популярны рынки. Казалось, мы продумали все: и команду хорошую собрали, и ассортимент подобрали, а вот привычные модели покупательского поведения не учли. Имей я на тот момент подобный опыт, второй такой ошибки, которая принесла компании убытки, я бы не допустил. Но магнитогорский опыт был первым. Пришлось исправлять ошибки и работать засучив рукава целый год, “отбивая” не оправдавшие себя вложения».

Олег Макаров, исполнительный директор ГК «ЭЛКОД»: «Собственники крупного производственно-текстильного холдинга приняли решение о развитии своей розничной сети. При этом их маркетинговая политика оставалась прежней, ориентированной на взаимодействие только с оптовыми покупателями. Конечный покупатель с его реальными потребностями и нуждами выпал из поля их зрения. В результате ассортиментная и мерчандайзинговая политики были совершенно неадекватными. Изменения же в маркетинговой политике с учетом ожиданий конечного потребителя быстро привели к ощутимому позитивному результату».

Тактический глазомер.Хочется отметить, что сходство суворовского подхода с обучающейся организацией не заканчивается приведенным выше кейсом. Суворов знал и успешно применял на практике такие ее элементы, как обучение действием и разбор полетов. Это одни из лучших средств для развития тактического глазомера. Умение грамотно оценить ситуацию на поле боя суворовские войска тренировали постоянно и очень целенаправленно, причем как в учебных условиях, так и во время сражения. Что делал Суворов? Выделял наиболее актуальные для обучения ситуации, моделировал их настолько близко к обстоятельствам, складывающимся на поле боя, насколько это вообще возможно, и приступал к тренировке. В те времена исход сражения чаще всего решался в рукопашной схватке, поэтому Суворов и взял этот момент за основу своей боевой подготовки, позже получившей название «сквозная атака». Каким образом это происходило? Суворов поочередно проводил атаки: пехота шла на пехоту, конница – на пехоту, пехота – на конницу, причем требовал держать строй и обязательно стрелять холостыми патронами, чтобы к столкновению и пальбе привыкали и кони, и люди. Затем, когда их разделяло всего полтора метра, противоборствующие стороны поднимали ружья вверх и проходили сквозь строи друг друга.

При этом интересно отметить, что Суворов ссаживал кавалерию с коней и тренировал ее в атаке в пехотном строю – как с ружьями, так и с саблями. Кстати сказать, такую смену ролей: пехота – кавалерия, обороняющиеся – атакующие Суворов, вне всякого сомнения, использовал намеренно, в том числе именно для развития глазомера. Ведь, побыв в шкуре противника, солдат, конечно же, оценит ситуацию более адекватно, чем тот, кому в числе «врагов» побывать не удалось. Вспомним подготовку к штурму Измаила. Суворов гоняет своих гренадеров, мушкетеров и егерей на специально построенные для обучения редуты, не давая им отдыха целую неделю и постоянно осознанно меняя их ролями: они то наступающие, то обороняющиеся.

«Ну и что? – скажете вы. – Что же нам теперь, выстраивать своих сотрудников для сквозной атаки или гнать их на штурм редутов?» Кстати говоря, идея, может быть, и не самая плохая. Подобного рода мероприятия, если их грамотно организовать, значительно поднимают командный и корпоративный дух. Этим опытом уже давно пользуются китайцы, корейцы, а теперь к ним присоединились еще и американцы. Но опыт суворовского развития глазомера ценен, конечно же, не этим, а прежде всего правильной подготовкой подразделений и отдельных личностей к выполняемым действиям.

В частности, речь идет о навыковых тренингах, хотя сейчас даже само слово «навыковые» стало не очень модным. Более популярными стали драйвовые (мотивирующие) и смысловые, ценностные тренинги. Отнюдь не являясь их противником, как тренер с более чем 10-летним стажем с полной ответственностью могу заявить, что вдохновлять профессионально неподготовленных людей малопродуктивно. Тренинги должны разрабатываться под корпоративную специфику заранее, четко моделируя наиболее актуальные и наиболее трудные для работы сотрудников ситуации, в которых навыки успешной деятельности будут оттренированы до состояния, близкого к автоматизму, причем с обязательной сменой ролей. Вот это будет по-суворовски.

Однако и это еще не все. Суворов развивал глазомер своих подчиненных повсеместно – и в бою, и на марше, всегда заканчивая выполненное действие быстрым, но подробным «разбором полетов». Вот, например, марширует Суворов со своим полком по карельским лесам. Необходимо форсировать водную преграду. Можно пройти по мосту, но Суворов командует: «Переходить вброд!» А потом следуют разбор ситуации: как правильно выбирать место для брода – и раздача слонов: у кого порох сухой – получит пряники, а кто ноги промочил – «что ж, братцы, я не виноват». Или проходят войска мимо монастыря с высокими каменными стенами. Суворов командует: «Штурм с марша!» А потом следует «разбор полетов» все по той же программе. Игумен, понятно, пишет жалобу Екатерине, но та уже привыкла к «суворовским чудесам» и многое ему прощала. А что в результате этих действий происходит с глазомером и навыками солдата? Ответ, пожалуй, излишен. Хотелось бы отметить, что Суворов практически всегда проводил «разбор полетов» не только после учебного, но и после реального боя, чтобы вверенные ему подразделения приобретали максимальный опыт при минимальных потерях.

На теме «разбора полетов» хотелось бы остановиться подробнее. Ряд передовых западных компаний, например ВР, уже давно систематически и целенаправленно использует этот метод в своей повседневной управленческой практике – как во время реализации крупных проектов, так и в повседневной управленческой деятельности. В связи с этим интересен опыт компании De Beers, которая после неудачного проекта освоения морского шельфа для выработки алмазов провела подробный «разбор полетов» и при воплощении в жизнь второго начинания добилась значительных результатов.

Итак, воспользовавшись опытом нашего великого соотечественника, выделим следующие постулаты.

1. Верный глазомер – основа успешной действий как на войне, так и в бизнесе.

2. Руководитель должен постоянно проводить оценку состояния внешней среды, своевременно реагируя на ее изменения преобразованиями внутри компании.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: