В. Маршев - История управленческой мысли

- Название:История управленческой мысли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Экономический факультет МГУ

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-16-00215-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Маршев - История управленческой мысли краткое содержание

Для студентов, преподавателей и научных сотрудников, специализирующихся в области управления государственными, общественными и частными организациями.

Учебник подготовлен при содействии НФПК – Национального фонда подготовки кадров в рамках программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» Инновационного проекта развития образования.

История управленческой мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

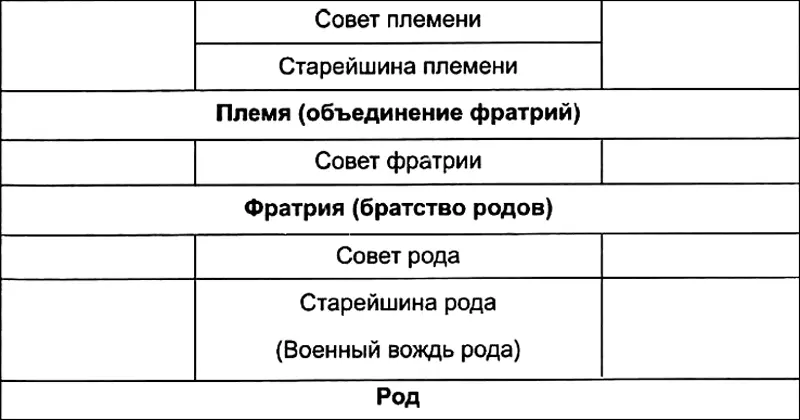

По трудам археологов, антропологов и ученых-исследователей других наук известно, что в период существования человечества на Земле до 5-го тыс. до н. э. действительно существовал большой этап, когда идеи и знания об управлении передавались от одного поколения к другому только в устной форме с целью повторения успешных действий, закрепления хороших традиций и положительного опыта управления хозяйствами первобытных общественных организаций. Начало этому процессу было положено в глубокой древности с появлением первых сообществ людей и их совместной деятельности, а также соответствующего примитивного управления. Идеи и знания управления отражали постепенно обогащающийся опыт управления хозяйством рода, хозяйством нескольких родов – братств (или фратрий), хозяйством племени, хозяйством союза племени, общины, где для выработки общих решений проводились собрания соплеменников и избирались сменяемые руководители-старейшины, а со временем в помощь им и другие выборные лица. Так было в ирокезском роде, где избирались старейшина для мирного времени и вождь – военный предводитель, создавался племенной совет из родовых сахемов и военачальников. Так было в греческом роде, где избирались старейшина – архонт, военачальник – басилей и казначей, формировался совет старейшин и собирались народные собрания. Так было в тысячах других родов, племен, племенных союзов. Таким образом, уже в эпоху материнской родовой общины были отработаны механизмы избрания руководителей и организационные структуры управления этих общин, отражавшие властные отношения, которые формировались в хозяйственной жизни в мирное и военное время (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Организационная структура органов управления в древних государствах

При всей простоте формирования механизмов и структур управления общинами Древнего мира следует отметить четкость и демократичность этих характеристик системы управления. Об этом писал Ф. Энгельс: «Без солдат, жандармов и полицейских, без дворянства, королей, наместников, префектов или судей, без тюрем, без процессов – все идет своим установленным порядком. Всякие споры и недоразумения разрешаются коллективом тех, кого они касаются, – родом или племенем, или отдельными родами между собой».

С появлением письменности знания об управлении стали фиксироваться в письменных источниках, в этой форме они (наряду с устной) передавались следующим поколениям. Первоначально это были отдельные замечания, наблюдения, напоминания, советы, поучения. Будучи зафиксированными в такой примитивной форме, знания об управлении лишь отражали первые практические шаги в становлении управления, они были очень разрозненными и не поднимались до уровня обобщений. Они не составляли еще четко структурированную и самостоятельную область общественной мысли и были вкраплены в пока не расчлененное сознание. Однако сам факт фиксации идей подобного рода был прогрессивным шагом, имевшим несомненное значение для развития человеческой деятельности и человеческого общения. К тому же эти идеи появились раньше многих других направлений постижения развивающихся отношений между людьми, став одним из первых звеньев в формировании гуманитарной составляющей человеческих знаний.

За много веков до новой эры появились трактаты, содержащие отдельные взгляды, мысли, а иногда и стройные системы взглядов на управление государственным и частным хозяйством. Причин этого явления много. Укажем две важнейшие из них. Во-первых, это объективная необходимость централизованного управления государственным хозяйством, как это было в древних цивилизациях Древнего Востока, Азии, Индии и Китае, вызванная спецификой общественного производства (строительство и эксплуатация жизненно необходимых крупнейших ирригационных систем). Во-вторых, это объективная постоянная потребность в усилении централизованной государственной власти и государственного аппарата, в укреплении экономической мощи и стабилизации хозяйства, обусловленная бесконечными войнами и процессами объединения разрозненных владений, княжеств, царств, государств в более крупные системы – империи, а также обострением межгрупповой, сословной и классовой борьбы (между рабами и рабовладельцами, мелкими и крупными землевладельцами, демократией и аристократией и т. д.).

Как уже отмечалось, сегодня историки управленческой мысли работают с письменными источниками двух видов – это документы, характеризующие собственно управление хозяйством как деятельность и появившиеся еще в государствах Древнего Востока, и работы, авторы которых пытаются не только осмыслить, но и систематизировать, обобщить представления об управленческой деятельности.

В источниках первого типа фиксировались данные, необходимые для управления государственным и иногда частным хозяйством, отражалась повседневная хозяйственная практика. Это переписи населения, земельные кадастры, многочисленные документы хозяйственной отчетности, программы развития хозяйств, протоколы оперативных переговоров заинтересованных в этом развитии лиц, деловая переписка, различные юридические документы, оформлявшие имущественные отношения (договора купли-продажи земли, скота, средств производства, рабов, контракты по найму работников, долговые обязательства).

Документы второго типа, напрямую относящиеся к ИУМ, появились гораздо позже, это было связано, скорее всего, с уникальностью и узкой прагматичностью управления. Чтобы делать такого рода обобщения (тем более с претензией на научный результат) необходимы были специальная подготовка и достаточно много свободного времени, у деловых граждан древних царств это отсутствовало. К тому же приоритетность административно-правовых документов, которые имеют более длинную историю по сравнению с организационно-хозяйственными, долго сказывалась на отношении к фиксации управленческих идей.

Первые попытки осмысления хозяйственной и управленческой деятельности осуществлялись в рамках общего мифологического мировоззрения и мифопоэтического творчества, отражавших политические, правовые, хозяйственные, экономические, этические, управленческие и многие другие представления жителей Древнего Востока об окружающем их мире. Что касается мифологической литературы, то она пестрит разного рода иносказаниями, символами, знаками, иероглифами, имевшими определенный смысл.

Даже система взглядов той поры, а не только письменность, была глубоко символичной, поэтому неудивительно, что каждое древневосточное литературное сочинение оставалось в некотором смысле иероглифом, сохраняло иносказательный характер символа, знака, и ему придавались традиционные фетишистские формы. Таковы древнеегипетские «Поучения» Ахтоя, царей семейства Аменхотепов, Птахотепа, древнеиндийские Дхармашастры. Но главная причина догматического духа и формы мифов древних народов заключалась в том, что они отражали устоявшееся и господствовавшее в ту пору общее представление о божественном происхождении общественно-политического порядка и политических, властных, управленческих и иных отношений в древних царствах, а верховные правители в царствах (фараоны, цари, богдыханы, императоры и пр.) преподносились в мифах и воспринимались в народе либо как наместники бога на Земле, либо как выразители божьей воли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: