Георгий Щедровицкий - Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология

- Название:Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Студия Арт. Лебедева

- Год:2013

- ISBN:978-5-98062-078-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Щедровицкий - Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология краткое содержание

Книга предназначена для специалистов по организации, управлению и руководству, для студентов и аспирантов всех специализаций в области менеджмента.

Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В прошлый раз я разделял эти моменты и показывал их различия. Но при этом кусок про организацию я пропустил. Мы к нему потом еще вернемся. Это важно: мы начинаем с деятельности, поведения, мышления, а потом вернемся к структурам организации.

Сегодняшняя лекция будет более напряженной, чем предыдущие. Если будут возникать вопросы, задавайте их по ходу дела, чтобы у нас был живой обмен мнениями.

– А как влияет происхождение и влияет ли?

Вот вы анкету заполняете, пишете что-то в соответствующей графе… Например, для поступающих в вуз из сельской местности – один проходной балл, для рабочих – другой.

– Так зачем?

Что [значит] «зачем»? Для обеспечения социально-классовой структуры. Кстати, это серьезно. У нас ведь есть принцип равных прав и возможностей, и смотрите, как он оборачивается. Вот мой сын живет в доме, где стоит несколько тысяч книг. А вот другая семья: мать работает в школе уборщицей, отец разнорабочий, да еще и пьет к тому же, ребенка вечно заставляют что-то делать, и у него нет времени на учебу. Так могут ли дети из столь разных семей конкурировать на равных?

Вопрос же решен: если они будут поступать на равных, то в вузы будут попадать только дети из вполне определенных семей. Причем неважно, кто я по происхождению – из рабочих или из крестьян. Но мой сын или моя дочь – они уже из так называемых «служащих». А если я к тому же «играю в ту же игру», то уже одна моя фамилия открывает «зеленую улицу». Это же факт! И это надо приводить в порядок, а иначе ведь все закостеневает, и начинается воспроизводство: в вузы поступают дети профессуры, внуки профессуры и т. д. Так что необходимо вводить особые, корректирующие процедуры.

Не поймите мои слова как назидание, но надо более внимательно читать работы по диалектическому материализму: там все это написано – что будет необходима такая социальная регуляция. И Ленин о том же писал…

Теперь – первый пункт содержания нашей лекции: натурально-кибернетические и деятельностные представления об управлении .

Как я уже говорил, организация, руководство и управление возникают в человеческом обществе изначально, и без них человеческое общество невозможно. Однако они не сразу стали предметом специального, тем более научного, изучения – организаторы, руководители и управляющие накапливали свой опыт работы индивидуально.

Изучать организацию, руководство и управление начинают лишь где-то с 1860-х годов, поскольку класс организаторов, руководителей и управляющих становится массовым. (Если вам не нравится слово «класс», можно сказать «слой».) Этот слой начинает профессионализироваться, и работа организаторов, руководителей и управляющих делается предметом специального изучения.

Это изучение идет по двум линиям: первая – теория организации, руководства и управления, или теория менеджмента 39, как она чаще всего называется в Штатах; вторая – кибернетика , которая появилась в 1948 году как естественно-натуральная дисциплина об управлении. Что различает или противопоставляет эти два направления?

Теория менеджмента с самого начала была направлена на деятельность менеджеров – руководителей, организаторов, управляющих. Поэтому там все исследования носили с самого начала откровенно деятельностный и технический характер. Методологи и теоретики менеджмента постоянно ставят вопрос: как правильно действовать, что должен (именно такая модальность – должен ) делать менеджер для того, чтобы достигать своих целей, делать работу своего предприятия эффективной . Результатом такого анализа должны быть правила эффективной работы, правила эффективной организации, эффективного управления.

Если вас интересуют общие черты развития этих представлений в теориях менеджмента, лучше всего взять книжку Гвишиани «Организация и управление» [5]. Это хорошая книжка, достаточно компактная и четкая, отражающая все основные результаты, все направления, начиная от Тейлора и до современных представлений. Гвишиани в прошлом – заместитель председателя Государственного комитета Совета министров СССР по науке и технике, сейчас он директор Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований, президент Международного института системных исследований, который находится в Вене, и – в скобках – он женат на дочери Косыгина 40.

В кибернетике, наоборот, господствует натуральное направление. В 1948 году Норберт Винер написал книгу «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» [2]. Она вызвала бум и положила начало кибернетическому направлению. Винер стремился выделить процессы управления, и этот процессуальный подход противопоставлялся им деятельностному . В кибернетике обсуждается и анализируется не деятельность управления, а именно процессы , и считается, что эти процессы существуют сами по себе, безотносительно к человеческой деятельности.

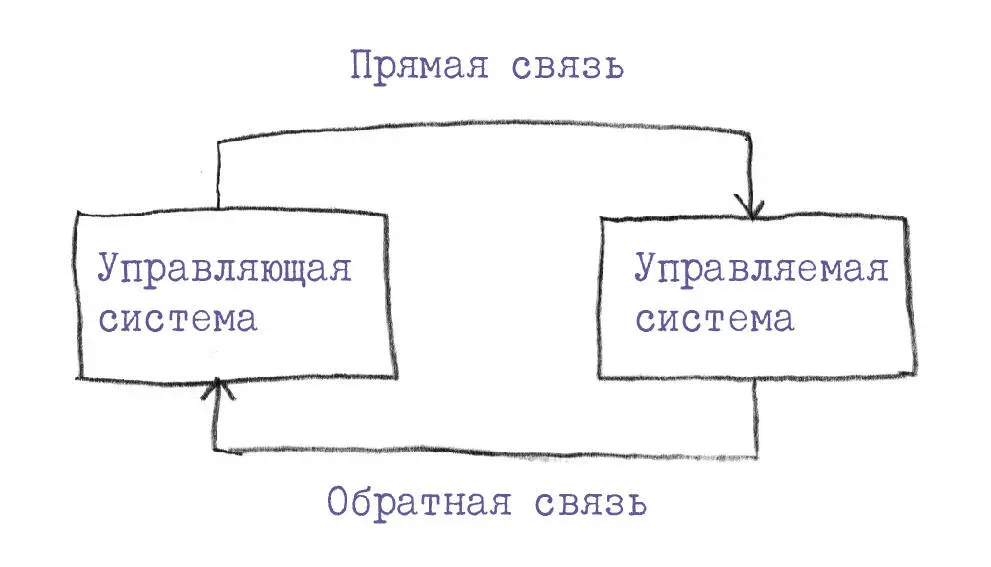

Винером было введено вот такое простое представление об управлении: есть управляющая система , есть управляемая система , есть так называемая «прямая связь» , то есть собственно управление, и «обратная связь» .

Я еще раз подчеркиваю: кибернетику интересовала не деятельность управляющих, а управление само по себе, и они задали вот такую блок-схему.

У нас кибернетическое направление особенно распространилось после 1959 года. Были созданы институты кибернетики, основной – в Киеве. Лидер этого движения – Виктор Михайлович Глушков. [На это направление] истратили много миллиардов, а теперь оно понемногу разваливается, поскольку кибернетика своих проблем решить не смогла и прорваться к пониманию проблем управления тоже не смогла.

Сам основатель этого движения, Норберт Винер, понял это сравнительно рано. Вначале (с 1942 года) направление работы определялось военными задачами: Винер вместе с Джулианом Бигелоу должны были построить механизм самонаводки зенитного орудия. И они начали переносить на машину то, что делает зенитчик, – поиск цели, систему опережения, расчет скорости движения, и задали систему уравнений, описывающих этот процесс, а затем реализовали его на определенных средствах. Однако вскоре Винер, который был аналитиком, увидел, что в этой схеме отсутствует главный момент: выпало самое главное, а именно цель , которая есть у наводчика орудия. И незадолго до своей смерти он написал об этом, повернув против всех, кто бросился разрабатывать кибернетику: цель «схватить» не удалось; а раз нет цели, сказал он, то, по-видимому, не может быть управления. Это был первый, важнейший момент.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Георгий Рузавин - Методология научного познания [Учебное пособие для вузов]](/books/1092132/georgij-ruzavin-metodologiya-nauchnogo-poznaniya-uche.webp)