Людмила Белоновская - Мой адрес Советский Союз..

- Название:Мой адрес Советский Союз..

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Белоновская - Мой адрес Советский Союз.. краткое содержание

Мой адрес Советский Союз.. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как нечто необычайно вкусное вспоминаю темно-коричневые куски жмыхов, пахнущие подсолнухами, волнистые пластины столярного клея, крупинки саго (крахмала). Но они нам доставались очень редко.

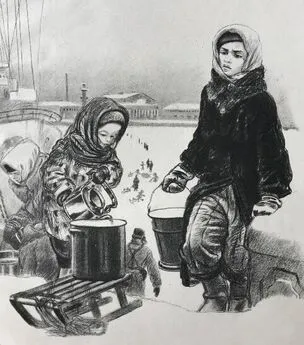

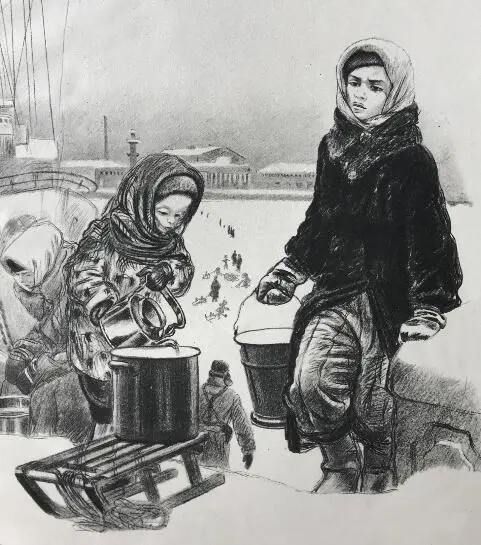

Помимо еды, не было и воды – ведь водопровод не работал. Бабушка за ней ходила на Неву, брала саночки, на них ставила ведра, бидоны, кастрюли. Когда не стало Матреши, ей пришлось брать с собой и меня. Один из таких походов я помню хорошо.

От дома мы шли по Парадной улице до Таврического сада, сворачивали налево по Потемкинской улице, пересекали улицу Войнова (Шпалерную), и вот уже спуск к Неве. Как только отошли от дома, нам на встречу попалась закутанная сгорбленная фигура, которая тоже на санках везла нечто в виде завернутого в простыню бревна. Затем на Парадной мы догнали еще одни санки с белым бревном, двигающиеся в нашем направлении. Когда мы с ними поравнялись, остановился грузовик, соскочили какие-то люди, открыли боковой борт грузовика. Я увидела, что он на треть заполнен такими же белыми бревнами. Два человека подошли к санкам, один взял бревно за один конец, другой за противоположный, раскачали, бросили в машину, закрыли боковой борт и поехали дальше. Я по сю пору помню звонкий звук того белого бревна, который бывает от промерзших березовых поленьев. Для меня, вероятно, это была обыденная, поэтому не страшная картина, хотя я уже тогда прекрасно понимала, что это были за белые бревна.

Мне не было страшно, печально, нет, небо такое ярко голубое, солнце сверкало, отражаясь в белоснежных сугробах, я бежала за санками, вскакивала на них, баловалась, радовалась, что бабушка взяла меня с собой, бросала в нее маленькие снежки.

Подошли к Неве. Здесь было много народу тоже с санками и емкостями под воду. Были и ребятишки, укутанные также, как и я, во всевозможные платки и шарфы, и пришедшие со своими взрослыми. Спуск к воде был крутой, заледенелый, очень скользкий. Кстати, всю эту зиму 1941-42 г.г. температура не поднималась выше 25 0, чаще было за тридцать.

Воду брали из большой проруби чуть ли не на середине Невы.

Спускаться на лед было довольно весело, а вот забираться назад с груженными санками – трудно. Многие падали, вода проливалась, образовывая новые наледи, приходилось снова поворачиваться назад за водой. По-моему, редко кому удавалось вскарабкаться с первого раза, поэтому люди в основном выглядели страшно изможденными.

То же самое было и у нас. Я толкала санки сзади, помогала бабушке. Когда она падала, я с удовольствием вместе с санками катилась вниз на пузе, и даже смеялась. Бабушке, конечно, было не до смеха.

Во время нашего подъема прозвучал сигнал воздушной тревоги, но никто не побежал в бомбоубежище, тем более, что рядом его и не было. В этот раз немцев мы не видели, хотя рассказывали, что бывали случаи, когда немецкие самолеты летели вдоль Невы и расстреливали из пулемета так прекрасно видные на белом снегу черные фигурки.

Когда возвращались домой, на Парадной улице у высокого каменного забора увидели толпящихся людей. Они читали что-то, прикрепленное к стенке, многие плакали. «Баба, прочитай!», и бабушка мне прочитала листовку, на которой были стихи казахского акына Джамбула. Я их помню:

Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя!

Я в струе степного ключа вижу блеск невской струи…

Если мимо своих высот взором старческим я скользну –

Синеву твоих вижу вод, зорь Балтийских голубизну…

Прошло уже столько десятилетий, а я не могу их вспоминать без слез. Сразу перед глазами встает эта картина – люди голодные, замерзшие, чуть живые, плачут и улыбаются, верят, что они не одни, их помнят, любят, им сочувствуют всей душой, их стойкостью гордятся.

Пожалуй, это одно из моих самых сильных военных впечатлений. Вероятно поэтому, когда уже в постсовеское время наш импозантный, демократичный, чужеродный губернатор Собчак переименовал город – восстановив, так называемую, историческую справедливость, я это восприняла как плевок в лицо блокадникам-ленинградцам. Самое печальное то, что происходил референдум, и такое решение поддержало большинство жителей. Хочется верить, что это был подлог, или, увы, в городе уже на то время в живых осталось мало блокадников, а оставшиеся старики не смогли донести молодому поколению, что значило для самой жизни ленинградцев это название, кстати, намного более звучное, красивое и гармоничное для русского уха, чем звучащий по- немецки «Санкт-Петербург».

Ужасная зима длилась долго. Старожилы уверяют, что такой холодной зимы в наших краях никогда не было. Днем стояла ясная, солнечная безоблачная погода, самая подходящая для вражеской бомбардировки. «Почему наши зенитчики так часто пропускают немецкие самолеты?» – спрашивала я у бабушки. Кстати, уже весной мы с бабушкой оказались на Марсовом поле, таком безлюдном, огромном, каком-то взъерошенном, и там я видела зенитный расчет – несколько молодых девушек, одна сидела на специальном металлическом стульчике, на что- то там нажимала, длинное дуло небольшой пушки, устремленное в небо, поворачивалось вместе со стульчиком, а другие девушки подавали снаряды. Меня это не впечатлило, показалось чем-то не очень серьезным. Какая -то маленькая зенитка (или пулемет) на таком огромном пустынном поле. Разве может одна тоненькая зенитка обезопасить такое огромное воздушное пространство? Девушки-зенитчицы выглядели совсем беззащитными, мне было за них как-то страшно…

Все- таки как неоднозначна судьба – с одно стороны суровая зима погубила немало ленинградцев, но скольких она спасла… Только благодаря такой постоянной холодной погоде могла работать Ладожская дорога жизни. Ведь ее без конца обстреливали, взрывали, и тем не менее она работала, по ней шел хлеб, двигались машины с эвакуированными, по карточкам хоть мало, но что-то давали. Между прочим, шофером на ней работал и дядя Ваня, муж тети Дуси. Потом, уже в мирное время, он мало, что рассказывал, помню только, он говорил, что весь путь по Ладоге обычно ехал при открытых дверях машины, часто на подножке, чтобы было легче соскочить с машины при попадании снаряда… Мне кажется, лучше всего о дороге жизни сказано в четверостишье Ольги Бергольц, выбитом на одном из памятников:

Дорогой жизни шел к нам хлеб

Дорогой дружбы многих к многим.

Еще не знали на Земле

Страшней и радостней дороги…

Тем не менее наша с бабушкой блокадная жизнь потихоньку текла. Мы уже привыкли к звукам сирены, не спешили в бомбоубежище. Когда объявляли тревогу, бабушка брала с собой небольшой тряпочный мешочек, в котором у нее лежали продуктовые карточки, документы и драгоценности, и мы спускались с нашего третьего этажа на второй этаж, где жила семья наших знакомых – профессора Розенфельда. Почему бабушка так делала, я не знаю, мне даже тогда казалось, что от бомбы этот маневр вряд ли мог нас спасти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: