Борис Борисов - История Новосибирской области. Часть 2

- Название:История Новосибирской области. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство

- Год:1977

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Борисов - История Новосибирской области. Часть 2 краткое содержание

История Новосибирской области. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оплата труда рабочих была крайне низка. На мельнице купца Горохова в Бердске квалифицированные рабочие получали за 12 часов по 80 копеек, а женщины — 35-40 копеек.

Капиталистические отношения развивались и в сельском хозяйстве. В деревне усиливалось социальное расслоение. С одной стороны, из года в год росло число зажиточных кулацких хозяйств, с другой, — бедняцкое население. Значительное число крестьянских дворов имело сравнительно небольшие посевы и обрабатывало их простейшими орудиями. При господстве переложной системы земледелия урожаи составляли в среднем 45-50 пудов с десятины. Неурожайные годы разоряли крестьян, вынуждали их идти в кулацкую кабалу.

На положении крестьян сказывались и пережитки феодализма, хотя они были слабее, чем в Центральной России. Главными из них были кабинетское землевладение и натуральные повинности — дорожная, гоньбовая, квартирная [3] Дорожная повинность — строительство и поддержание дорог; гоньбовая — перевозка чиновников, почты, различных государственных грузов; квартирная — обеспечение проезжающих представителей царской администрации квартирами и питанием за счет крестьянских общин.

. Все они порождали в сибирской деревне недовольство, ибо тяжелым грузом ложились на бедноту.

Дальнейшее обострение социальных противоречий произошло в годы русско-японской войны. В Сибири, в отличие от Центральной России, на фронт отправляли не только запасных солдат, но и ополченцев, то есть лиц старших возрастов. В результате, как отмечала газета «Восточное обозрение», «часть пашен осталась необработанной, а на обработанных полях во многих местах хлеб оказался несобранным». Война обострила экономический кризис и усилила недовольство.

В начале XX в. в Сибири усиливается рабочее движение, под руководством социал-демократов возникают первые рабочие организации.

В конце 1902 г. ленинская «Искра» писала о Сибири, что «рабочее движение здесь растет и растет и из стихийного начинает уже превращаться в более организованное, сознательное».

Первый марксистский кружок на территории нашей области организовал в железнодорожном депо станции Обь Е. А. Грозный (1899 г.). Несколько позже социал-демократические кружки создаются в Новониколаевске — на переселенческом пункте, среди торговых служащих, на одной из мельниц. В конце 1903 - начале 1904 г. образовалась городская группа РСДРП, которая стала координировать работу кружков, печатать и распространять листовки. В них разъяснялись причины тяжелой жизни рабочих, пути и средства борьбы за лучшее будущее.

В 1902 г. социал-демократы провели первою маевку, в которой участвовало 30 человек. Маевки обычно проходили в лесу — между речками Первая и Вторая Ельцовка. Там же созывались и партийные собрания. В мае 1904 г. в Новониколаевске состоялась первая уличная демонстрация рабочих-железнодорожников, прошедших с красным флагом по Переселенческой улице (ныне Улица 1905 года).

Вскоре началась общегородская забастовка приказчиков. Бастующие добились введения 9-часового рабочего дня и отдыха в праздничные дни. Успех забастовки облегчил создание первого городского профсоюза торговых служащих. Революционное движение в Новониколаевске росло, в него включались все новые силы.

Широкую известность среди рабочих получила семья Плотника Ивана Дмитриевича Шамшина [4] И. Д. Шамшин (1860-1924 гг.) после Февральской буржуазно-демократической революции работал в профсоюзах и Совете Новониколаевска. Во время колчаковщины действовал в глубоком подполье. В последние годы жизни — народный судья, член Ипподромского райкома партии Новониколаевска. В честь семьи революционеров одна из улиц города названа улицей семьи Шамшиных.

. В его доме под видом вечеринок проходили тайные собрания, скрывались товарищи, жившие на нелегальном положении, хранилась партийная литература. Жена Ивана Дмитриевича — Анастасия Федоровна — выполняла ответственные поручения. В трудные дни после арестов она служила примером мужества для жен и сестер подпольщиков. Революционную борьбу родителей продолжали их сыновья Иван и Василий.

Кровавое 9 января 1905 г. в Петербурге всколыхнуло всю страну. По всей линии Транссибирской магистрали социал-демократические организации развернули кропотливую работу: распространяли листовки, собирали тайные, собрания, готовили рабочих к решительной схватке с царским правительством.

1 мая в железнодорожном депо станции Обь состоялся митинг, после которого его участники с красными знаменами вышли на улицу. К демонстрантам присоединились рабочие городских предприятий и торговые служащие.

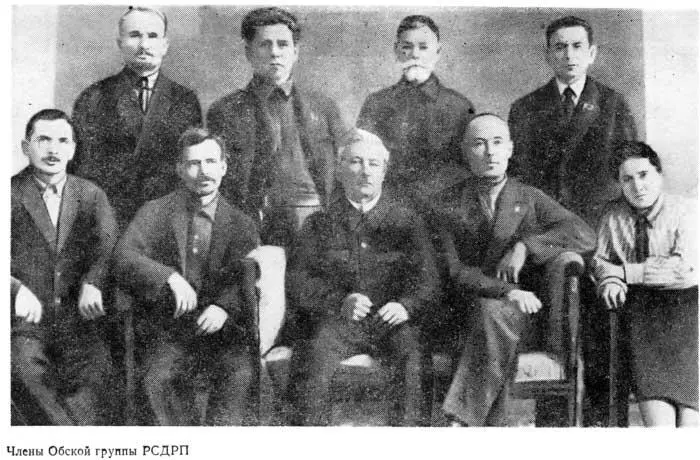

В июле 1905 г. социал-демократические организации города и станции Обь слились в единую Обскую группу Сибирского союза РСДРП. Укрепились социал-демократические группы в Каинске и Татарске. В Новониколаевске была создана боевая дружина из 40 рабочих, вооруженных револьверами, винтовками и берданами. Руководил ею А. Ф. Полторыхин (Каменотес).

Под влиянием социал-демократов рабочие постепенно приходили к убеждению о необходимости единых действий против самодержавия. Железнодорожники станции Обь, обращаясь ко всем рабочим Транссибирской магистрали, писали: «Дружно подготовим общую стачку… и остановим все поезда… Но для этого надо работать, товарищи! Заведем же тайные кассы на случай стачки, будем помогать нашим комитетам и Сибирскому союзу; чаще будем собираться и обсуждать это дело друг с другом… За дело же, товарищи, за дело, по всей линии Сибирской дороги!»

Когда Началась Всероссийская Октябрьская стачка, трудовой Новониколаевск присоединился к пролетарской России. Был избран стачечный комитет, куда вошли члены Обской группы РСДРП рабочие депо В. И. Бушуев, М. К. Евграфов, Я. Н. Овчуков, телеграфист станции Обь Д. Ф. Рыжиков и другие. Стачечный комитет стал фактическим хозяином железнодорожного узла. В комитет направили своих представителей рабочие мельниц, торговые служащие и солдаты Звенигородского полка. По существу стачечный комитет превратился в Совет рабочих и солдатских депутатов. Его влияние распространилось на всю политическую жизнь города.

В ответ на царский манифест от 17 октября и черносотенные погромы рабочие провели массовую политическую демонстрацию. В дни Октябрьской стачки организовался профсоюз железнодорожников. На дороге явочным порядком ввели 8-часовой рабочий день. Профсоюз торговых служащих добился заключения общегородского коллективного договора, по которому рабочий день длился 8,5 часа, предусматривались оплачиваемые отпуска, праздничный отдых и другие льготы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: