Елена Сапарина - Небесный землемер

- Название:Небесный землемер

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Сапарина - Небесный землемер краткое содержание

Простой вопрос? Со времен философа древности Аристотеля и до наших дней тысячи ученых пытались ответить на него.

Для этого Землю меряли линейкой, объезжали с точнейшими часами в руках, «взвешивали», создавали математические ее модели.

Форма нашей планеты оказалась связанной с тяготением, магнетизмом, строением земных недр и движением Луны. Но точно сказать, что же именно она представляет собой, ученые не могут до сих пор. А в ответе на этот вопрос заинтересованы не только сами «землемеры». Точную форму Земли необходимо знать строителям и геологам, мореплавателям и картографам, астрономам и водителям будущих космических кораблей.

Сейчас в эти исследования включилась новая наука, родившаяся с запуском первых искусственных спутников Земли и космических ракет, — спутникия. Она дает верный ключ к решению одной из важнейших и труднейших задач, интересующих человека с первых дней его существования. Обо всем этом и рассказывает книга Е. Сапариной «Небесный землемер».

Небесный землемер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Исследователи Земли соорудили несколько различных моделей земного шара и окружающей его атмосферы. Только модели эти не напоминали обычные механические модели. Они были «построены» на бумаге чернильным пером и состояли из столбцов цифр и рядов формул. И ученые принялись изучать эти цифры.

Н. Н. Парийский считает, что изменить скорость планеты так, как это бывает во время непредвиденных «скачков», мог бы только миллион метеоритов, весом по миллиону тонн каждый, если бы они вдруг все сразу упали в районе экватора. Или если в результате какой-то невероятной катастрофы плоскогорье вроде Тибетского, площадью около полумиллиона квадратных километров и высотой в четыре километра, неожиданно расплющилось до уровня моря. Или, на худой конец, если все пассаты, которые, как известно, всегда дуют к экватору, вдруг переменили бы свое направление и погнали массу воздуха к полюсам.

Как видите, торможение нашей планеты не столь уж микроскопическое, раз для этого требуются такие гигантские усилия.

Но, разумеется, подобного рода события не могли бы остаться незамеченными. Поэтому сейчас большинство ученых считает, что причина «незакономерных» скачков в скорости вращения Земли кроется внутри самой планеты.

Советские ученые придерживаются мнения, что эти перебои в «часовом механизме» природы могут быть следствием перекристаллизации глубинных пород. Наши специалисты подсчитали, что если подобный процесс будет происходить на глубине около 80 километров, то достаточно плотности внутренних слоев Земли измениться в результате перекристаллизации на 1/ 10долю, и это уже вызовет заметный скачок в скорости ее вращения.

Самое же интересное, что это изменение плотности пород, несмотря на то, что оно происходит на огромной глубине, можно обнаружить на поверхности Земли по изменившейся силе тяжести.

В Институте физики Земли Академии наук СССР наблюдения за такими колебаниями силы тяжести уже ведутся. Особенно интенсивно проводили эти исследования во время Международного геофизического года. Когда результаты их будут обработаны, станет возможным судить, насколько справедливо это предположение.

Что же касается весенних и осенних изменений в скорости, то, судя по всему, Землю в первом случае тормозит, а во втором — «подталкивает»… ветер. Те самые воздушные гири весом в миллиарды тонн, которые «сдвигают» Землю с оси, заставляя путешествовать полюс. Они нарушают ритмичную работу всего земного механизма, изменяя «нагрузки», которые приходятся на различные его «детали».

Но ведь есть еще какой-то тайный тормоз, действующий постоянно в течение веков?

Когда начались его поиски, первое подозрение пало на малоизученный ледяной материк. «А может быть, и в самом деле виной всему Антарктида?» — подумали ученые. Ведь миллионнотонный ледовый панцирь шестого материка должен оказывать огромное влияние на земной механизм. Если бы он растаял, уровень всех океанов поднялся бы метров на 50. А если ледники Антарктиды, наоборот, начнут увеличиваться? Достаточно им вырасти за столетие всего на 3,2 метра, и их возросшая тяжесть оправдала бы вековое торможение Земли.

Однако наблюдения ученых, работающих сейчас на шестом материке, говорят скорее об общем таянии ледников Антарктиды, чем об их увеличении.

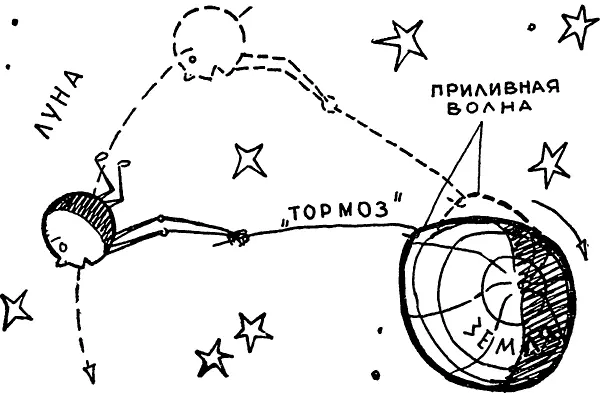

Сейчас ученые сходятся на том, что Землю тормозит ее спутница по небу — Луна и наше светило — Солнце. Вызываемые ими приливы набегают навстречу вращению Земли и замедляют вращение земного шара, говорят они.

Но пусть природа самого тормоза еще не вполне ясна, он действует уже не одно тысячелетие. И хотя колебания скорости сами по себе незначительны, накапливаясь в течение многих сотен лет, они заметно увеличили длину суток.

Подсчитано, что только с архейской эры наши сутки стали длиннее на 4 часа. Это значит, что 3 миллиарда лет назад Земля поворачивалась вокруг себя всего за 20, а не за 24 часа, как сейчас. Замедлив свой ход, Земля «распрямилась» за это время примерно на 44 километра.

Рассуждая теоретически, можно сказать, что скорость вращения Земли будет замедляться до тех пор, пока время обращения ее вокруг оси не станет вначале равным лунному месяцу. А потом не сравняется с продолжительностью движения земного шара вокруг Солнца, то есть пока земные сутки не станут равными году. Это подтверждается наблюдениями за другими планетами нашей солнечной системы. Так, Меркурий, по-видимому, уже вступил в полосу «равновесия»: и «сутки» и «год» на этой планете длятся 88 земных суток.

Вращению Земли и связанному с ним определению точного времени была посвящена специальная дискуссия на том же Международном астрономическом съезде, где обсуждалось и путешествие полюсов. По последним сведениям, приливная волна действительно укорачивает земные сутки на полтысячную долю секунды за 100 лет. А воздушная гиря способна вносить изменения в 10 раз большие, но периодические.

И ту и другую микроскопическую величину приходится учитывать хранителям точного времени. Для этого они пользуются сейчас новым, еще более надежным инструментом — атомными и молекулярными часами. В молекулярных часах время отсчитывается по колебаниям атомов в молекуле аммиака. Эти колебания совершаются 23 870 миллионов раз в секунду. А наблюдают их по изменениям, которые они вносят в спектр аммиака. Атомные часы «устроены» иначе. В них время определяется частотой, с которой перескакивают электроны с одного уровня на другой внутри атома цезия. «Наблюдают» этот перескок также по спектрограмме.

Из-за постепенного «удлинения» Земли меняется уже сложившаяся ее форма. Но планета наша не является чем-то жестким и монолитным и затормаживается неодинаково. В первую очередь тормозится земная кора. А внутренние, глубинные, слои немного отстают от верхних, двигаясь некоторое время по инерции с прежней скоростью.

Далее: разные точки земной поверхности вращаются с разной скоростью. Быстрее всего движутся расположенные на экваторе — они проходят в среднем 28 километров в минуту. А чем ближе к полюсам, тем медленнее их передвижение. На широте Москвы, например, они успевают за одну минуту продвинуться всего километров на 15. Они и тормозятся по-разному. Поэтому, если бы меридианы были нанесены на поверхности Земли наподобие градусной сетки на карте, они постепенно искривились бы. Около самого экватора эти линии шли бы еще прямо с севера на юг, но в северном полушарии загибались к северо-востоку, а в южном — к юго-востоку.

Как же по такой кривой градусной сетке определять точную фигуру Земли? Да и какую фигуру стали бы теперь определять геодезисты? Ведь даже и от представления о трехосном земном эллипсоиде пришлось отказаться. Действительная Земля оказалась по очертаниям еще более сложной и меньше всего походила на правильное геометрическое тело.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Осокина - Небесная голубизна ангельских одежд [litres]](/books/1143543/elena-osokina-nebesnaya-golubizna-angelskih-odezhd.webp)