Валерий Ваганов - От алмаза до бриллианта

- Название:От алмаза до бриллианта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Недра

- Год:1986

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Ваганов - От алмаза до бриллианта краткое содержание

Для широкого круга читателей.

От алмаза до бриллианта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

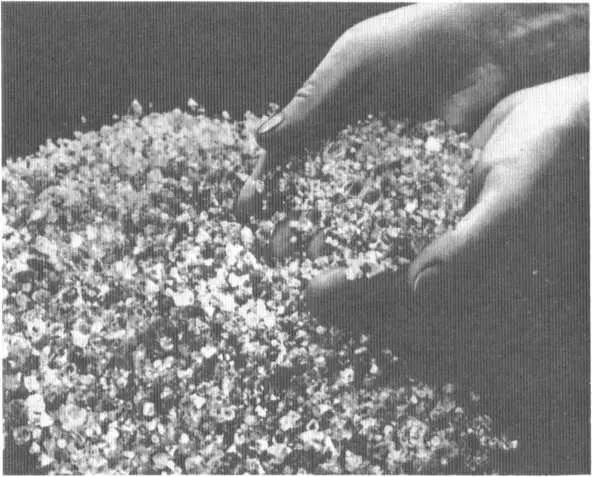

Рис. 9. Вот они, сокровища далекой Якутии!

Осенью того же года на берегу Иреляха появился небольшой поселок геологов и горняков, а уже в апреле 1959 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о преобразовании рабочего поселка Мирный в город республиканского подчинения.

Родина высоко оценила подвиг геологов. 22 апреля 1957 г. была присуждена Ленинская премия геологам, внесшим наибольший вклад в дело открытия алмазных месторождений Якутии: A. П. Бурову, Р. К. Юркевичу, В. В. Белову, Г. X. Файнштейну, B. И. Щукину, Ю. И. Хабардину. Большая группа работников Амакинской экспедиции была награждена орденами и медалями.

ДОЛГИЙ ПУТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Алмазные месторождения и методы их поисков

В последние два десятилетия кимберлиты привлекли к себе повышенное внимание ученых-геологов всего мира. И дело тут не только в том, что эта порода является единственным источником алмазов. Кимберлит представляет исключительный интерес и сам по себе как редкостная горная порода.

Вспомним, что средний радиус земного шара составляет 6370 км. Тысячи километров! В то же время проходка скважины глубиной даже 4–5 км является весьма трудным и дорогостоящим делом. Рекордсмен в этом отношении — известная Кольская сверхглубокая скважина (собственно, это не привычная буровая вышка, а целый завод), проектная глубина которой составляет 15 км. Таким образом, непосредственному изучению доступна лишь тончайшая «пленка» на поверхности Земли. Но уже установлено наукой, что процессы, вызывающие землетрясения, извержения вулканов, воздымание и опускание громадных территорий, формирование различных пород и месторождений полезных ископаемых, т. е. процессы, формирующие лик нашей Земли как геологического тела, зарождаются на глубинах в сотни километров, в пределах так называемой мантии Земли.

Увидеть непосредственно то, что происходит в мантии, мы не можем. Остается уповать на косвенные методы, на поиск и изучение пород, формирование которых непосредственно связано с глубинными, мантийными, процессами. Ученые установили, что светлые, богатые кварцем граниты (точнее, силикатные расплавы — магмы, при остывании которых вблизи поверхности земли возникали граниты) образовывались на глубинах в первые десятки километров. Еще более глубинными являются плотные темные базальты. Ну, а самая-самая глубинная порода — это кимберлит; его источник расположен ниже отметки 150 км. Кроме того, поднимаясь к поверхности, кимберлитовая магма захватывает по дороге и образцы мантийных пород (так называемые ксенолиты), которые мы потом находим в кимберлитовых трубках. Таким образом, кимберлит является практически уникальным источником информации о наиболее глубинных (а потому и наиболее важных) процессах, протекающих в недрах нашей планеты.

Кимберлитам посвящены тысячи статей и книг, регулярно собираются по их поводу международные научные конференции. Однако до сих пор мы не можем сказать, что знаем все о том, как же образовывались кимберлиты и находящиеся в них алмазы. Некоторые ключевые закономерности все же установлены достаточно твердо (на научном языке это означает, что данные положения разделяются подавляющим большинством исследователей и позволяют делать надежные прогнозы).

С геологической точки зрения вся территория континентов земного шара подразделяется на платформенные и складчатые области. Складчатые области — это горные сооружения, где широко проявлены землетрясения, магматизм, горообразовательные процессы, словом, это области, где геологическая жизнь протекает наиболее бурно. Платформы, наоборот, представляют собой равнинные территории, живущие в геологическом плане намного спокойнее. Для них характерно как бы двухэтажное строение. Нижний этаж называется кристаллическим фундаментом и сложен массивными кристаллическими породами. Верхний этаж мощностью до нескольких километров — это осадочный чехол, он сложен горизонтально залегающими песчаниками, алевролитами, глинами, известняками. Магматические проявления здесь немногочисленны и связаны с крупными трещинами — разломами, проникающими до глубин верхней мантии.

Кимберлиты приурочены только к районам платформ. Большинство ученых сходится на том, что алмазоносная, чрезвычайно богатая летучими компонентами (водой и углекислотой) кимберлитовая магма зарождается в мантии под платформами на глубине свыше 150 км и затем поднимается к поверхности, используя более проницаемые зоны глубинных разломов в качестве каналов. По мере подъема проницаемость земной коры уменьшается, и на глубине около 2 км, вблизи границы кристаллического фундамента и осадочного чехла, магма останавливается, будучи не в силах пробить «крышку» из плотных массивных пород. Но снизу продолжается подток магматического материала и газов. Давление в герметически замкнутой камере постепенно нарастает, и в конце концов происходит то же, что и с паровым котлом, когда давление пара превышает допустимые пределы, — он взрывается. Могучая газовая струя мгновенно пробивает массивную «крышку», просверливая в ней вертикальную трубообразную полость. Затем полость заполняется поднимающейся магмой. Магма застывает, и возникает то, что мы называем кимберлитовой трубкой, или диатремой. Кимберлиты же, заполнившие сначала вертикальные трещины, по которым они поднимались, а затем и некоторые горизонтальные трещины, образуют протяженные плитообразные тела, которые называются соответственно дайками и силлами (рис. 10).

Рис. 10. Схематичная объемная модель кимберлитовой трубки: 1 — кимберлитовые брекчии, 2 — массивные кимберлиты .

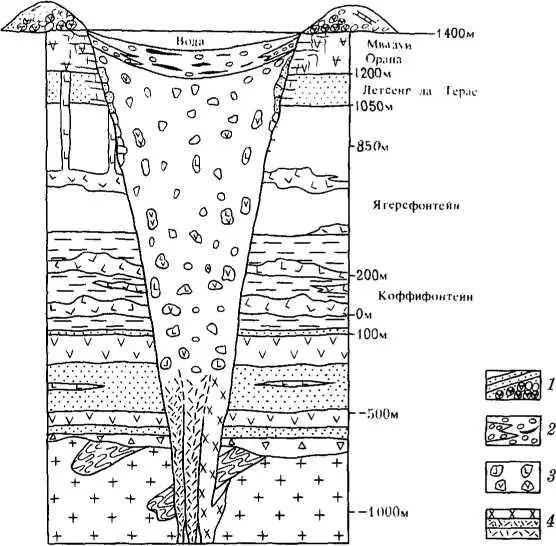

В момент взрыва выброшенные из трубки куски пород образуют вокруг нее кольцевой насыпной вал. Понижение в рельефе постепенно заполняется водой — формируется кратерное озеро, в котором накапливаются тонкослоистые озерные отложения, перекрывающие кимберлиты. Вертикальный разрез такой идеализированной кимберлитовой трубки приведен на рис. 11.

Рис. 11. Обобщенный разрез алмазоносной кимберлитовой трубки Южной Африки: 1 — отложения кольцевого вала; 2 — осадки кратерного озера; 3 — обломки различных осадочных и магматических пород, прорываемых трубкой; 4 — различные типы кимберлитов, слагающих трубку. Справа указаны уровни эрозионного среза для некоторых кимберлитовых трубок Южной Африки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: