Виктор Щукин - Штурм неба [Как изучается атмосфера]

- Название:Штурм неба [Как изучается атмосфера]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гостехиздат

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Щукин - Штурм неба [Как изучается атмосфера] краткое содержание

Только в XX веке человек начал подробно изучать атмосферу Земли, раскрывать ее тайны.

Много ярких страниц истории науки посвящено завоеванию воздушного океана. Много способов изыскали люди для того, чтобы изучить атмосферу нашей планеты. Об основных достижениях в этой области и рассказывается читателю в нашей небольшой книге.

Штурм неба [Как изучается атмосфера] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Флюгер и анемометр применяются для измерения скорости ветра у поверхности Земли. Но как измерить скорость движения воздуха на разных высотах? Для этого применяются шары-пилоты, состоящие из лёгкой резиновой оболочки, наполненной водородом. Поднимаясь вверх, шар-пилот перемещается вместе с потоком воздуха, в который он попадает. В это время два наблюдателя, расположенные на заранее известном расстоянии друг от друга, следят за ним в трубы специальных угломерных приборов — теодолитов [1] Теодолит — оптический прибор, определяющий горизонтальный и вертикальный углы.

. Наблюдатели каждую минуту измеряют вертикальные и горизонтальные углы, под которыми виден шар-пилот. По этим углам рассчитывают высоту шара-пилота и расстояние до него в данный момент, а затем вычисляют, какой горизонтальный путь и в каком направлении пролетел шар за одну секунду. Это и будет скорость и направление ветра на данной высоте.

Измерение с помощью шара-пилота легко проделать при безоблачном небе. Но как быть, если туман, облака или ночная тьма мешают наблюдателю? Можно ли тогда измерить скорость и направление ветра? Оказывается, можно. Здесь на помощь наблюдателю приходит прибор — радиолокатор. Для него ни ночь, ни туман не служат помехой при наблюдении.

Радиолокатор посылает радиоволны в виде очень коротких сигналов в направлении летящего шара-пилота, к которому привязана крестовина из проволоки. Сигналы, отражённые этой крестовиной (радиоэхо), принимаются радиоприёмником локатора. По времени запаздывания радиоэхо определяют расстояние до шара. С помощью радиолокатора можно также определить и направление на шар-пилот с крестовиной. По этим данным рассчитывают путь движения шара-пилота, и, так же как при теодолитных наблюдениях, определяют скорость и направление ветра на разных высотах.

Метеорографы. Обычно метеорологов интересуют одновременно температура, давление и влажность воздуха и их изменения с высотой. Для этого применяется прибор, автоматически записывающий температуру, давление и влажность. Такой прибор называется метеорографом. Метеорограф поднимают на самолёте, воздушном змее, аэростате или небольшом резиновом шаре, наполненном водородом.

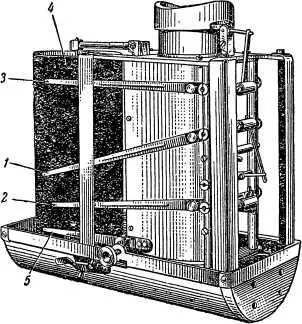

На рисунке 8 показан метеорограф СМ-43, предназначенный для подъёмов на самолёте.

Рис. 8. Самолётный метеорограф СМ-43.

Изменения давления воспринимаются двумя анероидными коробочками. Одной стороной они закреплены неподвижно на корпусе прибора, а другой соединены с пером 1. При уменьшении давления перо смещается вверх.

Температура измеряется биметаллической пластинкой, один конец которой также жёстко закреплён на корпусе, а другой соединён с пером 2. При понижении температуры перо также смещается вверх.

Изменения влажности воспринимаются пучком волос. Один конец его неподвижен, другой — перемещает перо 3. При уменьшении влажности перо опускается.

Все перья — давления, температуры и влажности — вычерчивают непрерывные линии на вращающемся барабане 4, покрытом закопчённой бумажной лентой. Барабан приводится в движение часовым механизмом.

Кроме того, в метеорографе имеется ещё одно неподвижное, контрольное перо 5. Оно вычерчивает на барабане прямую линию. Эта линия служит для расшифровки записей давления, температуры и влажности.

После спуска метеорографа на землю метеорологи тщательно обрабатывают его записи и узнают, как изменялись с высотой давление, температура и влажность воздуха.

Метеорографы, поднимаемые на змеях и привязных аэростатах, имеют ещё анемограф, автоматически записывающий скорость ветра.

Радиозонд. Радиозондом называется прибор, автоматически передающий по радио сигналы о величине давления, температуры и влажности непосредственно во время полёта. Радиозонд поднимается на резиновом шаре, наполненном водородом.

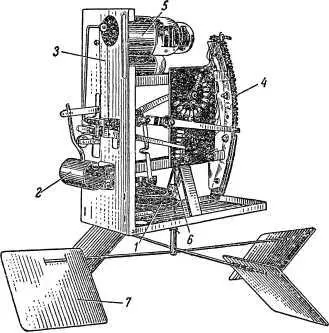

На рисунке 9 представлен общий вид радиозонда.

Рис. 9. Радиозонд.

Так же как и в метеорографе, изменения давления воспринимаются в радиозонде анероидными коробочками 1, изменения температуры — биметаллической пластинкой 2, изменения влажности — пучком волос 3.

Анероидные коробочки, биметаллическая пластинка и пучок волос связаны с перьями. Но в отличие от метеорографа в радиозонде перья не вычерчивают линии на закопчённой бумаге, а скользят по особым зубчатым металлическим гребёнкам 4; каждое перо — по своей гребёнке.

Нет в радиозонде и регистрирующего барабана. Вместо него имеется маленький радиопередатчик 5 и особое коммутаторное устройство 6, вращающееся от крыльчатки 7. Когда какое-либо из перьев находится на металлическом зубце гребёнки, оно, через коммутаторное устройство, замыкает электрическую цепь радиопередатчика, и он посылает на землю условный радиосигнал.

На месте выпуска радиозонда его сигналы принимаются радиоприёмником в течение всего полёта. Характер сигналов и порядок их чередования позволяют установить последовательные положения перьев давления, температуры и влажности на соответствующих гребёнках. А каждому положению пера давления на его гребёнке соответствует строго определённая величина давления; каждому положению пера температуры — определённая величина температуры и каждому положению пера влажности — определённая величина влажности.

Таким образом, по сигналам, передаваемым радиозондом, можно узнать, каковы давление, температура и влажность воздуха на той или иной высоте.

3. НА ДНЕ ВОЗДУШНОГО ОКЕАНА

Крушение кораблей в море во время бурь, наводнения и другие стихийные бедствия, связанные с изменением погоды, уже давно настойчиво указывали на необходимость систематического изучения атмосферных явлений.

Около двухсот лет назад великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов впервые высказал идею о необходимости организовать постоянные наблюдения за состоянием атмосферы. Он предлагал в различных частях света поставить станции с самопишущими приборами, показания которых дали бы возможность предвидеть погоду. Ломоносов писал: «Предвидеть перемены погоды подлинно претрудно и едва постижимо быть кажется. Но всё трудами приобрести возможно…».

Идея Ломоносова о постоянных наблюдениях осуществилась только через столетие. В 1849 году в Петербурге начала работать первая в мире Физическая обсерватория. Пятьдесят пять русских метеорологических станций стали посылать в Обсерваторию свои наблюдения над состоянием приземного слоя воздуха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Виктор Щукин - Штурм неба [Как изучается атмосфера]](/books/1085769/viktor-chukin-shturm-neba-kak-izuchaetsya-atmosfera.webp)