Алексей Пахневич - Я познаю мир. Анатомия

- Название:Я познаю мир. Анатомия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-23374-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Пахневич - Я познаю мир. Анатомия краткое содержание

Я познаю мир. Анатомия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

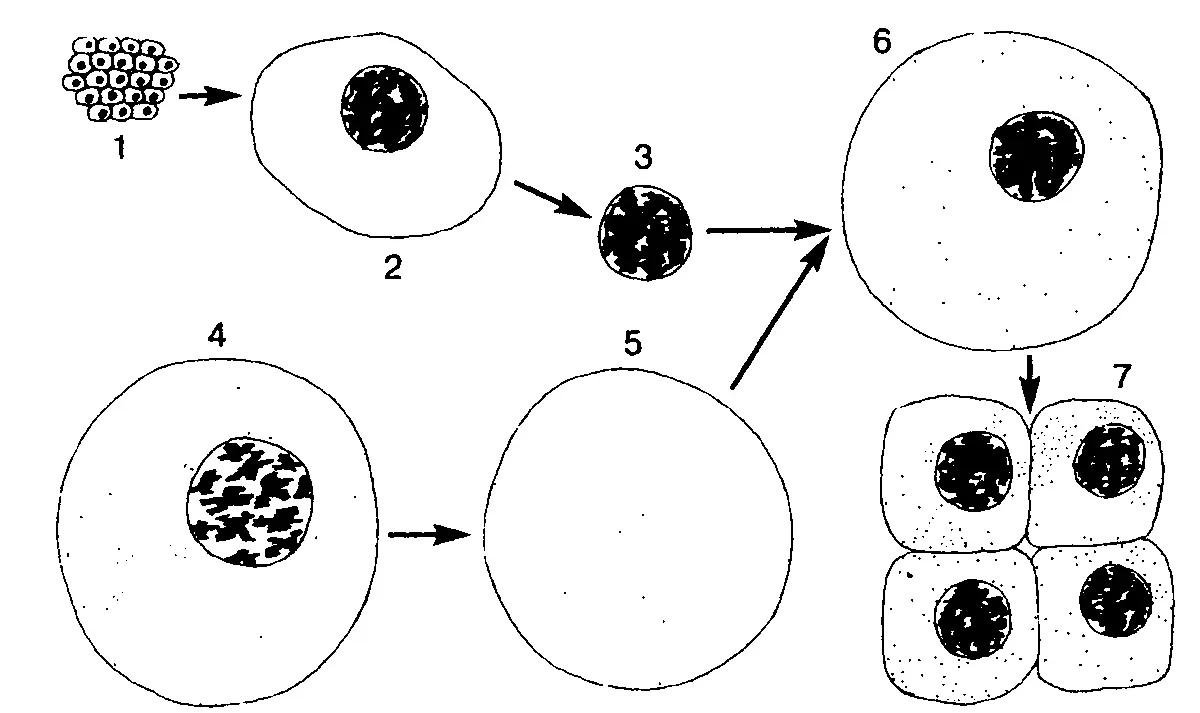

Современные генетика, биохимия, генная инженерия и биотехнология выросли до такого уровня, что клонировать какое–либо животное уже можно, правда, совсем не легко. Можно встроить в ДНК одного организма часть наследственной информации другого живого существа. Но как же быть с мамонтом?

Для начала нужно найти и выделить каждую хромосому этого животного. Было бы очень хорошо, если бы в замороженном состоянии сохранились какие–либо клетки животного. Тогда их можно было бы оживить, а дальше дело за новейшими достижениями биологии. Если бы удалось найти хромосомы или целое ядро клетки, их можно было бы вживить в клетку современного слона и затем начать выращивание культуры клеток и т. д.

Подходящий клеточный материал искали в каждой замороженной туше мамонтов.

Схема теоретически возможного клонирования мамонта: 1 – участок замороженной ткани; 2 – отдельная клетка, размороженная с сохранением структуры, ядра; 3 – выделенное ядро; 4 – яйцеклетка слона; 5 – яйцеклетка слона, из которой удалили ядро; 6 – в яйцеклетку слона подсаживают ядро мамонта; 7 – начало развития зародыша мамонта в матке слонихи

Объектом для поисков служили и шкуры давно вымерших животных, и мышечная ткань, кости и находившийся в них костный мозг. Самыми активными энтузиастами клонирования мамонта являются японские специалисты, которые к тому же «большие поклонники» этих животных. Японское общество возрождения мамонта снаряжает множество экспедиций, чтобы найти у мамонтов живые сперматозоиды. С. их помощью японские ученые предлагают оплодотворить яйцеклетку современного слона и получить гибрид слона с мамонтом. В качестве кандидатуры предлагается индийский слон. Далее методами селекции можно было бы вывести «породу» слонов, наиболее похожую на мамонтов.

Однако ни подходящих клеток, ни хромосомного набора этих хоботных, ни живых сперматозоидов до сих пор нет. Может быть, ученые недостаточно хорошо ищут? Вовсе нет. Обратимся к наиболее подробному описанию и изучению клеток и тканей магаданского мамонтенка Димы.

В книге, где опубликованы подробные результаты исследования мамонтенка, есть статья, посвященная выделению из клеточного вещества хромосом. Она чрезвычайно маленькая – всего одна страничка. Но это не значит, что ученые провели плохое исследование, просто изучать оказалось нечего. Остались лишь маленькие фрагменты цепочек ДНК и ни одной целой хромосомы.

Однако это не остановило поиски, и ученые из России – Г. С. Раутиан и И. А. Дуброва – а также Германии, Японии и других стран выделяли участки ДНК различной длины и изучали их. Но это были всего лишь фрагменты.

Постепенное замораживание трупов мамонтов приводило к тому, что находившаяся в клетках жидкость замерзала и растущие кристаллы льда разрушали ядро, другие органеллы и мембрану. Иногда от клеток сохранялись только клеточные мембраны, словно ячейки, внутри которых находились остатки клеточного содержимого. Также способствовали разрушению клеток и клеточных структур периодические чередующиеся оттаивание и замерзание туши. Наименее перспективным для реконструкции ДНК мамонтов оказался материал, который пролежал некоторое время в лабораториях, а потом использовался для восстановления хромосом мохнатых слонов.

Поэтому многие ученые очень скептически относятся к идее клонирования мамонта и считают, что найти целые хромосомы или способные к оживлению сперматозоиды невозможно. И все же, если задаться целью клонировать мамонта, поиски целых клеток и хромосом этих животных нужно продолжать. Остается надежда и на результаты выделения отдельных фрагментов ДНК. Кто знает, может быть, спустя несколько лет можно будет собрать все хромосомы этих вымерших хоботных по фрагментам, «сшить» их и клонировать мамонта. Вероятно, это не такая уж фантастика.

Анатомия в камне

Известны случаи, когда внутренние органы животных сохраняются в ископаемом состоянии. Минеральные соли замещают мягкие ткани, сохраняя форму органов. Как правило, внутреннее строение органов не сохраняется, хотя иногда некоторые структуры различить все же можно. Чтобы окаменение произошло, необходимы особые условия, при которых мягкие ткани, с одной стороны, сохраняются неразрушенными, а с другой – быстро пропитываются минеральными солями – окаменевают.

В ряд учебников палеонтологии XX века попал рисунок, на котором была изображена раковина брюхоногого моллюска. Она была неполной, часть передней стенки самого широкого завитка отсутствовала. А внутри нее находился жгут, состоящий из какого–то минерала (какого именно, по рисунку понять было невозможно). Зная внутреннее строение современных брюхоногих моллюсков, палеонтологи определили, что этот жгут является не чем иным, как фрагментом пищеварительной системы, замещенным минералом.

Известны многочисленные случаи, когда внутри черепов позвоночных животных находили окаменевший естественный отлив головного мозга с отпечатком внутренней поверхности черепной коробки. Череп заполнялся через имеющиеся в нем отверстия осадком (илом или песком), который со временем затвердел и окаменел. Иногда мозговую полость в черепной коробке искусственно заполняли гипсом, воском или пластиком, чтобы сделать слепок внутренней поверхности. Конечно, тонкие внутренние структуры мозга не сохранялись, но доли, борозды, извилины, кровеносные сосуды и отдельные нервы можно увидеть, а также определить степень развития тех или иных частей головного мозга. На исследуемых образцах не всегда можно наблюдать все извилины и борозды, иногда видны только отделы мозга.

В связи с изучением естественных отливов головного мозга ископаемых животных известным французским естествоиспытателем Ж. Кювье было основано направление в палеонтологии – палеоневрология. Наиболее активным продолжателем дела великого француза стал известный советский палеонтолог Ю. А. Орлов.

Палеонтологи обнаружили естественные слепки мозга летающих ящеров. Оказалось, что те доли головного мозга, которые ответственны за координацию движений, у этих рептилий были хорошо развиты. Значит, летающие ящеры были именно летающими, а не планирующими животными, как предполагали некоторые ученые.

Гораздо лучше исследован головной мозг млекопитающих. Известны естественные отливы головного мозга древних хоботных, газелей, лошадей, китов, носорогов и куниц. Палеонтологам хорошо известен прекрасно сохранившийся естественный отлив головного мозга гигантской медведеобразной куницы перуниума. Выяснилось, что, несмотря на то, что мозг перуниума в общем сходен с головным мозгом современных куниц, у него есть много черт строения, которые характерны для головного мозга других хищных млекопитающих. Например, сильно развиты височные доли больших полушарий, что свойственно головному мозгу медведей. Это может быть связано с хорошим слухом животного или с высоким уровнем высшей нервной деятельности. Крупный мозжечок с хорошо развитыми извилинами и бороздами – признак того, что перуниум был ловким и проворным животным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: