Александр Харс - Я познаю мир. Естествознание

- Название:Я познаю мир. Естествознание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Харс - Я познаю мир. Естествознание краткое содержание

Об устройстве Вселенной и нашей Земле, явлениях природы и животном мире, о простом и сложном доступно и увлекательно рассказывает автор.

Я познаю мир. Естествознание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Инструменты естествоиспытателя

Наблюдения позволяют спланировать многие дела. Довольно важным в разных областях человеческой жизни является прогноз погоды. Сегодня можно получить прогноз погоды практически для любой точки планеты благодаря сети спутников и компьютеров.

Для того чтобы изучить какое–то отдельное явление или получить ответ на какой–то вопрос, ставят опыт, или, другими словами, эксперимент.

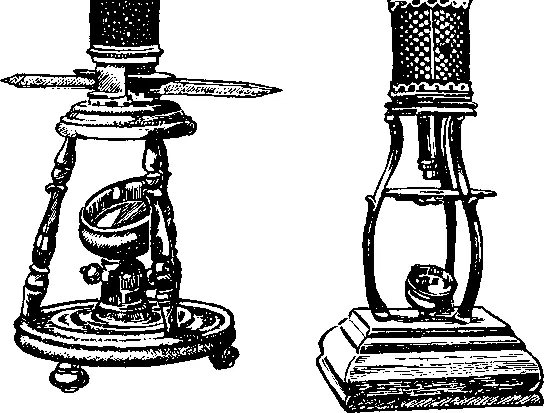

Старинные микроскопы

Как во время опытов, так и во время наблюдений приходится делать много измерений.

Инструменты для изучения природы могут быть очень сложными или очень простыми. Линейку используют в самых разных исследованиях, так же как и часы. Во времена, когда не было механических или электронных часов, пользовались песочными или солнечными.

Все, что кажется привычным и может быть найдено в каждом доме, на самом деле – приборы естествоиспытателя, например, весы, термометр.

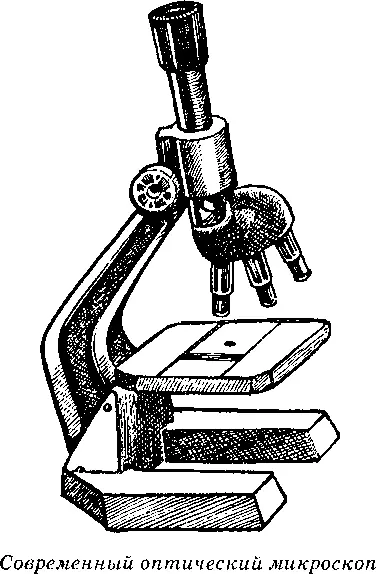

Для того чтобы рассматривать очень маленькие детали или очень далекие предметы, нужны оптические приборы. Микроскоп, телескоп, бинокль – оптические приборы. Первые микроскопы обеспечивали увеличение в 200 раз. Современные электронные микроскопы дают удивительные изображение с увеличением в сотни тысяч раз.

Электронный микроскоп

Приборы могут измерять практически все: скорость оседания снега, скорость ветра, глубину рек и морей, с их помощью изучают морское дно и атмосферу. Некоторые приборы запускают в космос. Все эти приспособления позволяют вести наблюдения, и исследователю не обязательно находиться в этот момент в месте, где разворачиваются события. Приборы помогают собрать гораздо больше информации и не подвергать опасности жизнь исследователя.

Как устроена земля?

Над равнинами и горами, над океаном располагается огромный воздушный океан. Воздушная оболочка Земли называется атмосферой. Атмосфера – слой газа, окружающий планету. Атмосфера Земли состоит в основном из азота и кислорода, но атмосферы разных планет отличаются по составу. В Солнечной системе лишь атмосфера Земли пригодна для дыхания.

Воздух, окружающий Землю, постоянно двигается и изменяется, а вслед за ним изменяется и погода. От состояния атмосферы зависит, пойдет ли снег или дождь, будет тумай или ясно, тепло или холодно.

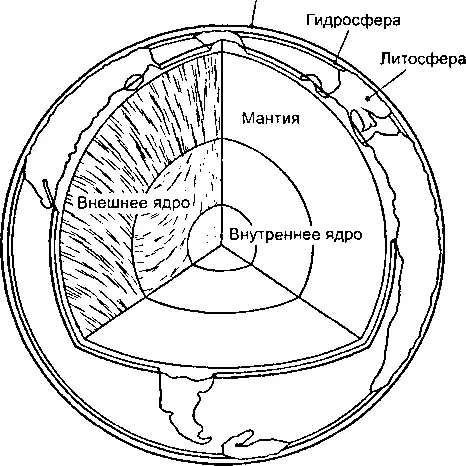

Большая часть Земли покрыта водой. Вода надета на земной шар как толстое, мокрое пальто – эта оболочка называет гидросферой. Вся вода в природе составляет гидросферу: и моря, и океаны, и реки, и озера.

Твердая часть земной поверхности тоже может считаться отдельной оболочкой, ее называют литосферой. Вообще границы между всеми оболочками условны, мы говорим о них потому, что так удобнее воспринимать все, что происходит на планете в целом.

Все живые существа Земли могут считаться членами биосферы, то есть живой оболочки. Жизнь есть и в нижней части воздушного океана – атмосферы, и в воде (гидросфере) и почве (литосфере).

Геосферы Земли

Довольно неплохо все эти оболочки видны на фотографии Земли, сделанной из космоса. Атмосфера видна как легкая оболочка, темными выглядят океаны, а светлыми – континенты.

Что находится внутри Земли? Этот вопрос мучает любопытных, которым жизнь не в радость без сложных вопросов и малоубедительных ответов. Полезные ископаемые – лишь часть огромных недр планеты. Какие–то таинственные процессы и неизвестные явления происходят глубоко внутри Земли, проявляясь на поверхности с колоссальной силой в виде извержения вулканов и землетрясений.

Идея добраться до центра Земли привлекает людей давно. Скважина, доходящая до центра Земли, вероятно, помогла бы разрешить многие неясные моменты в строении нашей планеты, но, к сожалению, ее невозможно сделать.

Человек смог пробиться в толщу земной коры на глубину чуть более 15 километров.

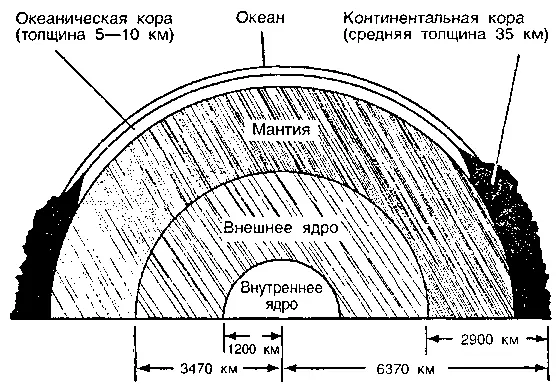

Расчеты показали, что расстояние от центра до поверхности Земли (ее радиус) составляет 6370 километров, а длина экватора – 40.000 километров.

По мере продвижения к центру Земли температура возрастает примерно на 3°С на каждые 100 метров. Через 40 километров температура превышает 1000°С, и многие горные породы становятся жидкими, плавятся.

Строение Земли

Вулканы убедили людей в том, что недра Земли не только разогреты, но и расплавлены. Строение Земли удается изучать при помощи специальных взрывов. В зависимости от того, через какие породы распространяется взрывная волна, можно построить примерную картину земной коры. Чем более плотная порода, тем больше скорость распространения взрывной волны.

Строение земного шара включает земную кору, по которой мы передвигаемся, мантию и ядро. Ядро – самая горячая часть Земли. Его температура достигает 5000 °С.

Поверхность Земли неровная. Впадины заполнены водой, образующей океаны, моря, озера и реки, возвышенности заняты растительным покровом, и лишь самые высокие горы, покрытые снегом и льдом, лишены следов жизни, если не считать альпинистов. Сушу нашей планеты принято делить на шесть материков, или континентов, – Евразию, Африку, Австралию, Северную Америку, Южную Америку и Антарктиду.

Считается, что Земля начала разогреваться уже после того, как образовалась. Сила тяжести привела к тому, что более тяжелые вещества стали тонуть в толще газопылевой туманности, из которой образовалась планета, а более легкие всплывали. Это привело к тому, что внутренняя часть планеты начала разогреваться.

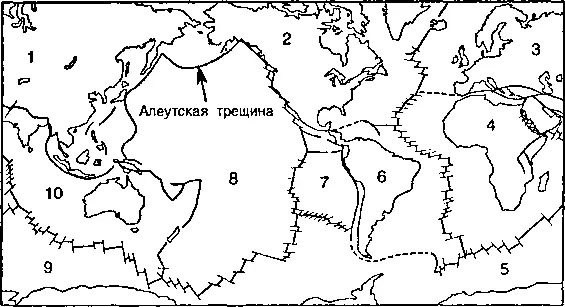

Земная кора не сплошная, а состоит из огромных блоков, которые называются литосферными плитами. Размеры этих плит не одинаковы, а их границы не совпадают с границами материков и океанов. Плиты постоянно двигаются, но так медленно, что мы не замечаем этого.

Основные литосферные плиты:1,3–Евразийская; 2–Североамериканская; 4–Африканская; 5,9–Антарктическая; 6–Южноамериканская; 7–Наска; 8–Тихоокеанская; 10–Индоавстралийская

Столкновение плит вызывает образование гор. Этот процесс приводит к тому, что горные породы, образовавшиеся на дне древних океанов, сейчас оказываются на вершинах высоких гор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: