Валентин Азерников - Физика. Великие открытия

- Название:Физика. Великие открытия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА-ПРЕСС

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-224-00498-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Азерников - Физика. Великие открытия краткое содержание

Богатый иллюстративный материал демонстрирует действие законов физики и работу физических приборов.

Закон плавающих тел, гальваническое электричество, электромагнитная индукция, рентгеновские лучи, радиоактивность, цепные реакции — эти и другие великие открытия выстрадали своей жизнью, заполненной напряженным трудом, крупнейшие ученые мира Архимед, М. Фарадей, Э. Резерфорд, А. Беккерель, Н. Семенов…

Богатый иллюстративный материал познакомит школьников с действием физических законов, расскажет об устройстве и работе многих приборов.

Книги серии «ПОПУЛЯРНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» адресованы тем, кто стремится к углубленному изучению предметов школьного курса. Они помогут в работе над рефератами и при подготовке к экзаменам.

Увлекательное чтение для всей семьи!

Физика. Великие открытия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И тогда Беккерель впервые, еще в очень робкой форме, высказывает предположение, которому суждено оправдаться и изменить мир, принести человечеству радость мирного освоения атома и горе Хиросимы: он говорит, что уран, быть может, представляет собой «первый пример металла, обнаруживающего свойство, подобное невидимой фосфоресценции».

Да, недаром Беккереля считали наделенным замечательной научной интуицией. Он, не зная еще толком, что открыл, предвидит наступление атомного века.

Но пока это только туманные соображения, а ему, потомственному экспериментатору, нужны факты. И он продолжает эксперименты с новым излучением. Идея их покоряюще проста. Прежде всего он доказывает, что с течением времени интенсивность излучения одного и того же образца не меняется. Потом он подносит кусочек урановой соли к заряженному электроскопу и видит, как опадают его листочки; это означает, что новое излучение способно разряжать наэлектризованные тела. Причем он не ограничивается констатацией любопытного факта, он его обрабатывает количественно, замеряя по степени опадания листочков золота скорость и продолжительность разряда.

На это ушел еще месяц. 23 марта Анри Беккерель вновь поднимается на трибуну академии и сообщает о достигнутом. Сомневающихся в новом открытии стало значительно меньше. Свойства беккерелевых лучей отличаются от рентгеновских, хотя и имеют много общего. Но главное — они не походят на фосфоресценцию, несмотря на то что сам автор полагал вначале, что открыл именно какую-то ее разновидность. Но тогда члены академии вправе задать резонный вопрос: а что же, собственно, открыл месье Беккерель? И снова звучит: «Пока не знаю».

Пожалуй, это было последнее «не знаю» — через пять месяцев Беккерель ответит на вопрос и впервые произнесет: «урановые лучи». Собственно, он мог бы сделать это и раньше, через два месяца, но, когда он почти подошел к искомому ответу, тот вновь, как мираж в пустыне, отодвинулся от него.

В новой серии опытов Беккерель как бы начал борьбу с невидимым излучением, стремясь не вызвать его, как раньше, а наоборот, уничтожить. Чего он только не делал для этого: нагревал в темноте кристаллы уранила, чтобы удалить из них кристаллизационную воду, — не помогало; растворял кристалл в его собственной воде — не помогало; охлаждал пробирку и снова закристаллизовывал соль — не помогало. Излучение не исчезало; словно ванька-встанька, которого наклоняют, а он поднимается, лучи продолжали оставлять свои следы на чувствительных фотопластинках.

Раздумывая над всеми проделанными опытами, Беккерель подметил одну характерную особенность: излучали любые соединения, в которые входил уран, и вместе с тем соли других металлов никакого эффекта не давали. Подметив эту особенность, Беккерель решил попробовать сам уран в виде металла. По идее, он тоже должен излучать, но кто его знает, может, металлическое состояние как раз препятствует излучению. Словом, нужен был опыт с ураном. А для этого нужен был сам уран. А вот его-то как раз у Беккереля и не было.

И 18 мая, когда Беккерель в очередной раз докладывал членам академии о своих результатах, он все еще не мог произнести магическую фразу «урановые лучи». Он рассказал обо всех своих опытах, он подчеркнул, что уран непременно сопутствует излучению, но последнего, решающего слова не произнес: не позволила научная добросовестность. Он ограничился лишь тем, что сказал о своем намерении исследовать чистый уран.

Достать его в Париже можно было только у одного человека — у Анри Муассана, химика из Фармацевтического института. Он как раз недавно нашел способ выделения чистого металла из урановой руды и теперь заканчивал свое исследование, рассчитывая уже к концу года опубликовать результаты.

Уран был необычным элементом и по своей биографии, и по месту в Менделеевской таблице — он замыкал ее. Мало того, что уран открывали два раза, прежде чем открыли на самом деле, так еще и атомный вес его был определен неправильно. И когда Дмитрий Иванович Менделеев расставил элементы по клеткам созданной им таблицы, уран, что называется, не лез ни в какие ворота. И тут Менделеев еще раз продемонстрировал свою величайшую проницательность. Раз атомный вес урана не соответствует предполагаемому месту, заявил он, это не значит, что место выбрано неправильно, это значит, что неправильно установлен атомный вес. И он самовольно изменил цифру в соответствии со своей теорией периодичности, предсказав, что химики вскоре убедятся в его правоте. И так и случилось. Мало того, Дмитрий Иванович каким-то особым внутренним чутьем угадал в этом самом тяжелом по тем временам элементе новые возможности, не открытые еще наукой, и не побоялся во всеуслышание заявить об этом: «Убежденный в том, что исследование урана, начиная с его природных источников, поведет еще ко многим новым открытиям, я смело рекомендую тем, кто ищет предметов для новых исследований, особо тщательно заниматься урановыми соединениями».

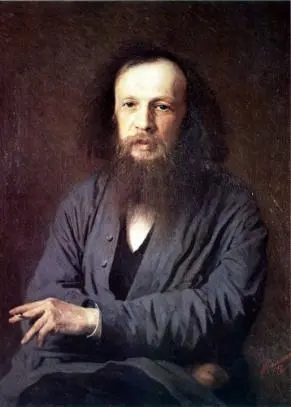

Дмитрий Иванович Менделеев 1834–1907

Но в то время, в конце XIX века, ураном еще мало кто занимался; один химик на весь Париж — не густо.

Беккерель был знаком с Муассаном и поэтому сразу же обратился к нему с просьбой ссудить немного металлического урана. Муассан, конечно, был бы рад оказать эту маленькую услугу своему знаменитому собрату, но, к сожалению, в данный момент не мог этого сделать: он еще сам не получил достаточного количества металлического урана. Но, разумеется, когда он закончит, то непременно тут же, со всей душой. Какие могут быть счеты между учеными, только чуть-чуть терпения.

Чего-чего, а терпения у Беккереля было в достатке: его хватило вначале на то, чтобы ждать, пока Муассан получит уран, а потом и на то еще, чтобы ждать, пока он обнародует свое исследование. Научная этика не позволяла ему сообщить о своих опытах с металлическим ураном раньше, чем Муассан сообщит о своих.

А Беккерелю было что сказать. И какую же надо иметь выдержку, какое понятие о порядочности, чтобы не оповестить тут же весь мир: чистый уран испускает лучи гораздо интенсивнее всех своих соединений!

И только 23 ноября все того же 1896 года, когда Муассан на заседании Парижской академии доложил о своем методе получения чистого урана, Беккерель взял слово, чтобы рассказать, каким необычным свойством обладает этот элемент. И вот только тогда Беккерель назвал открытые им лучи урановыми.

Анри Муассан 1852–1907

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: