Валентин Азерников - Физика. Великие открытия

- Название:Физика. Великие открытия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА-ПРЕСС

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-224-00498-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Азерников - Физика. Великие открытия краткое содержание

Богатый иллюстративный материал демонстрирует действие законов физики и работу физических приборов.

Закон плавающих тел, гальваническое электричество, электромагнитная индукция, рентгеновские лучи, радиоактивность, цепные реакции — эти и другие великие открытия выстрадали своей жизнью, заполненной напряженным трудом, крупнейшие ученые мира Архимед, М. Фарадей, Э. Резерфорд, А. Беккерель, Н. Семенов…

Богатый иллюстративный материал познакомит школьников с действием физических законов, расскажет об устройстве и работе многих приборов.

Книги серии «ПОПУЛЯРНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» адресованы тем, кто стремится к углубленному изучению предметов школьного курса. Они помогут в работе над рефератами и при подготовке к экзаменам.

Увлекательное чтение для всей семьи!

Физика. Великие открытия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Словом, ликование было всеобщим и искренним. Лишь два человека не пребывали в этот день в радостном возбуждении — по разным причинам.

Один из них — глава института, сам Рентген, который просто не поверил во все эти сказки про интерференцию; раз он сам не нашел ее в свое время, значит, ее нет. Холодный прием несколько огорошил учеников, но они уже привыкли к странностям шефа, все помнили историю с электроном и решили справедливо, что лучше сейчас не спорить, через некоторое время Рентген сам признает свою неправоту.

Другой, кто в этот день был озабочен более, чем обрадован, как ни странно, сам Лауэ, хотя, казалось, у него есть все основания гордиться. Но дело в том, что Макс не мог почувствовать удовлетворения до тех пор, пока удача не была обрамлена в строгую рамку математического описания. Только в таком виде физическая гипотеза могла порадовать глаз теоретика. И пятна, расположенные на фотопластинке в строгом порядке, явственно намекали на возможность приложения здесь математической теории. Поэтому Лауэ почти сразу после того, как улеглись первые восторги, ушел домой, чтобы поразмыслить над увиденным.

Он медленно брел по улицам, натыкаясь на прохожих. Его взор был устремлен внутрь себя, в глубины своей памяти, где толпилась череда математических формул, физических законов, химических структур в ожидании того мига, когда они соединятся воедино, образовав из разрозненных сведений новое знание. И когда до угла улицы, где жил Лауэ, осталось несколько домов, этот миг настал: Макс понял наконец, как можно математически описать интерференцию рентгеновских лучей на кристалле, имеющем три измерения. Ощущение легкости решения было настолько неожиданным, что Лауэ даже остановился, и настолько явственным, что он даже запомнил номер дома, где это произошло.

Оставшийся путь Макс проделал бегом, чтобы сразу записать пришедшую на ум догадку. Она вроде бы неплохо согласовывалась с первым рентгеновским снимком, но для окончательной уверенности нужно было проверить теорию и на других кристаллах. Поэтому, пока Лауэ отшлифовывал математический аппарат, Фридрих и Книппинг проделывали новые опыты, вовлекая в них всё новые кристаллы. Через две недели Лауэ получил от них с десяток новых хороших снимков: наблюдаемые картины полностью согласовывались с теоретическими предсказаниями. И только тогда, только в этот день Лауэ сказал себе, что вот теперь он уверен в своей правоте. И вот только тогда решил сообщить об открытии коллегам.

Сообщение было сделано устно самим Лауэ 8 июня 1912 года на заседании Немецкого физического общества; через месяц, 8 июля, Зоммерфельд представил ныне знаменитую статью Лауэ, Фридриха, Книппинга на заседании Мюнхенской академии наук.

С тех пор и ведет свое исчисление интерференция рентгеновских лучей, явление, доказавшее их волновую природу и вскоре давшее жизнь замечательному методу исследования структуры кристаллических веществ — рентгеноструктурному анализу.

Может показаться, что оно выделяется среди других известных нам открытий несколько экстравагантным способом, каким было задумано и сделано: серьезная гипотеза — на пари, на шоколад; а если б не было спора, значит, не было бы ничего?

Нет, конечно, не значит. Необычность здесь кажущаяся.

Начнем с места действия. Терраса мюнхенского кафе — не случайный плацдарм для дискуссии. Во-первых, здесь и другие проблемы обсуждались; во-вторых, для западных ученых характерно обсуждение самых серьезных дел за столиком кафе. Это не значит, что ученые тратят рабочее время на посещение мест общественного питания, это значит, что они превращают время своего питания в рабочее. Не случайно также, что дискуссия возникла именно в Мюнхене. Пожалуй, она и не могла иметь места ни в одном другом городе — именно в Мюнхене и только в Мюнхене для нее были созданы все условия: наличие экспериментаторов, работающих с рентгеновскими лучами, и наличие теоретиков, занимающихся оптикой. Следовательно, действующие лица были словно бы специально подобраны для данной дискуссии.

Время действия тоже самое удачное. Все готово к приему новорожденной теории; ее уже давно ждут, она нужна физикам, уставшим от бесконечных споров по поводу природы рентгеновских лучей; ученым не хватает буквально еще одного доказательства, чтобы признать рентгеновские лучи электромагнитными волнами малой длины; хотя бы на несколько лет — пока не станет ясной их двойственная природа. Появление интерференционных пятен подготовлено безуспешными попытками многих физиков, в первую очередь самого Рентгена; сотни фотопластинок побывали около облучаемых кристаллов — сверху, сбоку, сзади; когда-то же должно было произойти неизбежное. То, что оно так долго заставило себя ждать, — вот что случайно, а не мюнхенское пари.

Кстати, и способ действия — на пари — ни в коей мере не компрометирует выигранное открытие; не все ли равно, с кем спорит ученый, выдвигая смелую гипотезу, — с коллегами или с самим собой. Спор должен быть непременно, только в нем и родится истина; идея новая, никто ее не высказывал раньше, ее надо обсудить во всех деталях, найти в ней уязвимые места, чтобы самому же и защитить их, а где, как не в споре, это можно сделать наилучшим образом? И с кем, как не со скептически мыслящими друзьями, можно пуститься в обсуждение, пусть какое угодно ироническое по форме, но непременно доброжелательное по существу? А каковы причины, заставляющие автора доказывать свою правоту — просто самолюбие или коробка конфет, — право же, не имеет значения. Шоколад здесь — скорее символ двух точек зрения, чем материальный стимул.

К тому же не надо забывать существенного обстоятельства: открытие задумывалось и делалось молодыми физиками, людьми остроумными, склонными к некоторой парадоксальности мышления, весьма ценящими необычные решения, — к этому приучила их сама наука.

Но мы уже должны привыкнуть к тому, что в физике все необычно: в идеи, и пути их воплощения.

Глава 19. Открытие разветвленной цепной реакции

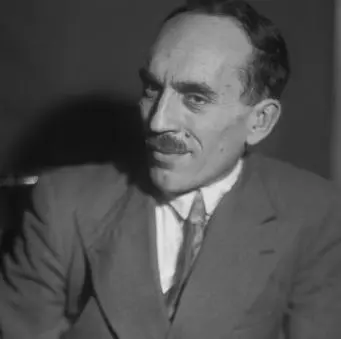

Николай Николаевич Семенов 1896–1968

Абраму Федоровичу Иоффе везло на случайные открытия. Нет, нет, сам он их не делал — они почему-то происходили у других ученых в его присутствии. В первый раз это случилось с его иностранным коллегой, в другой — с его собственным учеником Николаем Семеновым, ставшим академиком, лауреатом Нобелевской премии.

Семенову было тогда двадцать девять лет, и он уже пять лет заведовал лабораторией электронных явлений в Физико-техническом институте в Ленинграде, из них три года был еще и заместителем директора. А директором был Иоффе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: