Василий Лебедев - Занимательная техника в прошлом

- Название:Занимательная техника в прошлом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Время

- Год:1930

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Лебедев - Занимательная техника в прошлом краткое содержание

Занимательная техника в прошлом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В своих описаниях иностранцы постоянно говорят о многих русских изобретениях, как особенностях быта, о «базаре домов», о «русских слюдяных окнах», об особом способе передвижения при помощи «ям», о «русской бане».

Однако, иностранцы, посещавшие Московию, нигде не упоминают о двух замечательных изобретениях, введенных кем-то в русский быт.

Я разумею здесь «самовар» или, как немцы называют, «машину для чая (Theemaschine)» и «русские счеты».

Нечто вроде наших самоваров применяли римляне времен империи. Римские самовары, однако, во многом отличались от современных русских. Римляне редко доводили воду до кипения, а только подогревали ее при помощи горячих углей и черпали воду ложкой (кранов очень часто не было). В римских самоварах была также дымогарная труба, тяга внизу, но уголья лежали на трубах с водой. Нижние части котла с водой соединялись с этими трубами. Римский самовар нагревал воду скорей, чем русский, но он был менее практичен благодаря этим трубам, чистить которые от накипи было трудно.

Рис. 125. Древнеримский самовар. Слева — разрез и нижняя трубчатая решетка.

Наши счеты — чрезвычайно удобный счетный прибор. Трудно себе представить, как обошлись бы без них наши счетоводы и бухгалтеры. С точки зрения экономии времени счеты — замечательное изобретение. Не даром знаменитый французский математик — наш пленник 1812 г. — Понселе, основатель новой геометрии, вывез этот прибор из России во Францию и сделал попытку привить «русское изобретение» у себя на родине. Но иностранцы не прибегают к счетам: они пользуются таблицами или арифмометрами.

Как прежде ездили из Москвы в Ленинград

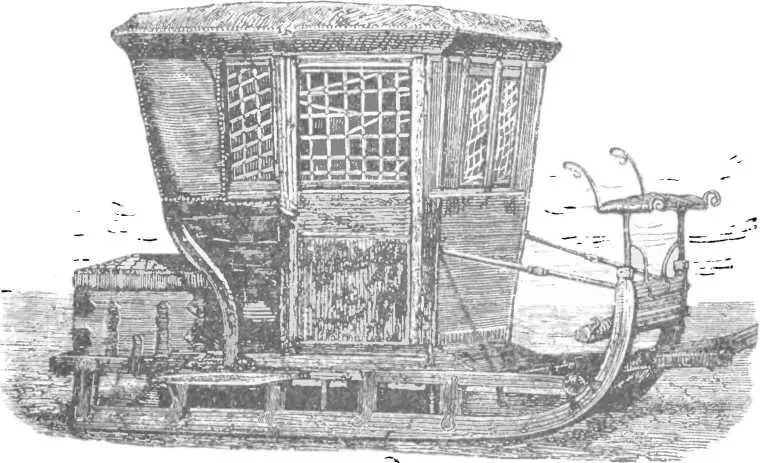

О том, как путешествовали из Москвы в Ленинград в начале XVIII века, т. е. первое время после основания Петром I «Санкт-Петербурга», имеется очень много описаний наших соотечественников и иностранцев. Все говорят о том, что, если зимой экипажи, «называемые санями», скользят, «передвигаясь с быстротою выше меры», то этого нельзя сказать про те же дороги с наступлением весны, лета и осени.

«До чего трудны и узки здешние дороги, — пишет один из путешественников-иностранцев. — Все дороги покрыты водой. Непролазная грязь… Дорогу часто заслоняют упавшие деревья, которые столь велики, что никто не в силах их разрубить или отнять прочь… Когда подъезжала повозка, то колеса приходилось поднимать на эти деревья… Повозка падала с такой силой, что у нас в животе разрывались внутренности».

От новой столицы — Петербурга — до старой — Москвы — во времена Петра I-го вел извилистый путь, тянувшийся верст на 750. На переезд из Москвы в теперешний Ленинград даже иностранные послы тратили до пяти недель. Одной из забот русского правительства было несколько выпрямить этот путь, сократив его верст на 100. Петр I издал указ, по которому новая «перспективная», как ее называли, дорога между «Петербурхом» и Москвой должна была устраиваться «натуральной повинностью жителей», населявших пятиверстную полосу по обеим сторонам дороги. Мосты через реки и ручьи поведено было строить «на государевы деньги», разложенные на купечество и крестьянские дворы со всего государства. Необходимый для стройки лес поведено было рубить в придорожных «дачах» безвозмездно, чей бы он ни был.

Эта «перспективная дорога» была окончена лишь в 1746 г., уже после смерти Петра I.

Рис. 126. Русские сани в XVII веке.

«Перспективная дорога» шла через Новгород. По ней ездили на «ямщиках». «Ямская гоньба» появилась в России еще в XVI веке.

Существовала повинность «выставлять к ямам» — ямским слободам — людей, «охотников» с лошадьми. Ямщики пользовались различными льготами сравнительно с остальным населением. Уже в XVIII веке существовала «такса на всякую лошадь»: от «Петербурха» до Новгорода и обратно — «по деньге на версту»; от Новгорода до Москвы — «на 10 верст по 6 денег»; в других губерниях — «на 10 верст по 4 деньги». Такая разница в плате объяснялась, по-видимому, неодинаковым состоянием дорог.

От Москвы до «Петербурха» помещики XVIII и начала XIX вв. ездили обычно в своих экипажах и пользовались только лошадьми. Отсюда выражение — «езда на перекладных», которое мы встречаем в повестях Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Рис. 127. Езда в карете по-ямски в начале XIX века.

В 1817–1834 гг. было проведено «Петербурхское шоссе», которое облегчило переезд из Москвы в северную столицу. Появился новый тип экипажа — «сидейка», нечто вроде омнибуса или линейки. Экипажи эти выходили из обеих столиц по два раза в день и должны были совершать путь в 6 дней. Сидейки вмещали до 5 пассажиров и обслуживали, главным образом, неимущие классы населения. Место стоило 17 рублей.

Открытие железнодорожного сообщения в Англии (1825), во Франции (1828), в Германии (1835 г.) и успех такого сообщения в этих странах побудили и наше правительство приступить к постройке железных дорог. В 1837 г. была выстроена Царскосельская жел. дор., а в июне 1843 г. началась постройка железной дороги между столицами.

Не следует, однако, думать, что переход на рельсовую дорогу был принят без возражений среди русских инженеров-путейцев. В то время еще и заграницей существовали противники такого движения. Многие стояли за «паровозные автобусы». Из русских инженеров на такой точке зрения стоял, например, Гурьев. Он предложил осуществить паровую торцовую дорогу, т. е. использовать существование шоссе и, хорошо утрамбовав его, пустить по нему паровые автобусы.

Рис. 128. Проект железно-торцовой дороги Гурьева в начале XIX века. Гурьев предлагал пустить по утрамбованному шоссе паровые автобусы.

Восторжествовала, однако, точка зрения инженера Мальникова, который стоял за рельсовый путь и за паровоз. Как мы уже сказали, железная дорога, соединяющая Москву с Петербургом, начала строиться в 1843 г., и закончена была она только через 8 лет.

Эта дорога вплоть до Октябрьского переворота называлась «Николаевской», так как была открыта при Николае I в 1851 г. На постройку дороги было истрачено около 67 миллионов.

При осуществлении Октябрьской дороги пришлось преодолеть огромные препятствия. Рассказывают, что когда к Николаю I-му обратились с вопросом, как вести дорогу, то царь-самодур взял карту и при помощи линейки соединил Москву с Ленинградом. Задача проведения дороги по прямому направлению представляла огромные трудности: на пути было много пловучего грунта, оврагов, рек, которые чрезвычайно усложняли работу. Если принять во внимание, что это был почти первый опыт постройки большой железнодорожной линии в России, что не было достаточного количества специалистов, не было своей заводской промышленности, что само общество относилось несочувственно к проведению дороги, то станет понятно, почему так медленно шла постройка этого сооружения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/384007/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy.webp)