Олег Дрожжин - Удар и защита [От стрелы и щита до танка]

- Название:Удар и защита [От стрелы и щита до танка]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детиздат ЦК ВЛКСМ

- Год:1939

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Дрожжин - Удар и защита [От стрелы и щита до танка] краткое содержание

Удар и защита [От стрелы и щита до танка] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При сухой погоде зажигание трута происходило довольно легко. Совсем другое получалось, когда в воздухе было сыро или шел дождь. В такую пору зажигание трута было мукой.

Борьба между старым и новым оружием

Новое ручное метательное оружие — огневые палицы — служило той же цели, что и старое: наносить удары противнику на расстоянии.

Только у старого оружия — у луков и арбалетов — метательной силой была упругость дерева и стали, а у нового — давление пороховых газов.

Между старым и новым ручным оружием началась борьба, которая продолжалась более трехсот лет. Борьба шла за то, какое из них сможет метче, быстрее, сильнее и на большем расстоянии поражать противника.

В XIV веке луки и арбалеты работали отлично.

Они позволяли стрелять очень метко. Скорость стрельбы была тоже немалая: три стрелы в минуту из арбалета и двенадцать — из лука.

Дальность полета стрел — до ста пятидесяти метров.

Велика была и убойная сила стрел.

Ничего этого нельзя было сказать про огневую палицу. Меткость стрельбы из нее получалась самая незначительная. Если бы на расстоянии восьмидесяти шагов от стрелка находился слон, даже в слона было бы трудно попасть.

Огневая палица метала камешки не далее ста метров.

Чтобы сделать только один выстрел из нее, требовалось больше десяти минут.

Значит, огневая палица во всем сильно уступала луку и арбалету.

Но в порохе таилась огромная метательная сила. Нужно было только научиться управлять ею как можно лучше, и тогда огневая палица сможет превратиться в могущественное оружие.

Вот этим и занимались разные изобретатели на протяжении пятисот лет.

Аркебуза

Ствол ручной пушки был короток — всего с полметра. Поэтому она метала свои каменные пули на очень малое расстояние.

Чтобы увеличить дальнобойность, ствол начали удлинять — сначала до метра, а потом и до полутора метров.

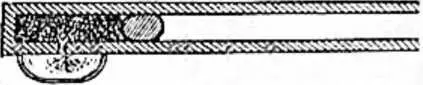

Разрез ствола. Вид сверху. В стволе порох и пуля. Из ствола дырочка-затравка ведет к полке. На полке порох для зажигания заряда .

Дальность метания действительно выросла в два с лишним раза. Но огневая палица стала такой тяжелой, что держать ее в руках навесу было невозможно. Пришлось ввести железную подпорку в рост человека. Нижний, заостренный конец втыкался в землю. Вверху была рогулька, вилка. На эту вилку и клали конец ствола.

Зажигать порох через затравку сверху было неудобно. Поэтому дырочку стали делать сбоку, а перед дырочкой пристроили маленькую полку.

На эту полку насыпали немного пороху. Зажигали его по-прежнему тлеющим трутом. Но подносил трут уже сам стрелок левой рукой: он мог обойтись теперь без помощника.

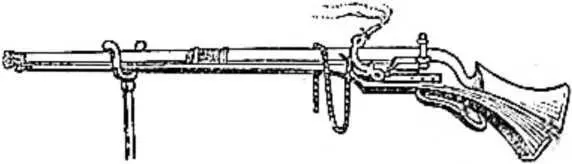

Новую усовершенствованную ручную пушку назвали аркебузой, а в России — пищалью.

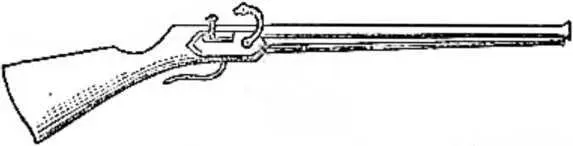

Пищаль царя Алексея Михайловича. Сделана в Москве в 1665 году .

Мушкет

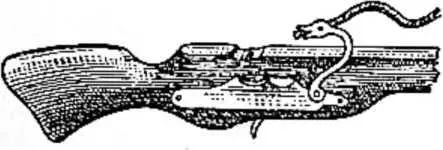

В 1423 году к аркебузе пристроили курок и спуск. Курок был похож на крюк с разрезом на конце. В этот разрез вставлялся фитиль трута.

Фитильный курок .

Чтобы выстрелить, нужно было только потянуть за спуск. От этого курок опускался и прижимал тлеющий фитиль к пороху на полке. Аркебуза с фитильным курком была названа мушкетом.

Аркебуза. Слева видна подставка. На нее опирается аркебуза при стрельбе .

Мушкет .

Камешки, которыми стреляли огневые палицы, заменили свинцовыми пулями.

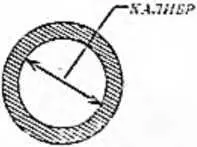

Дыра в стволе называется дулом, а наибольшая ширина дула — калибром.

Калибр мушкетов был разный — от двадцати до тридцати миллиметров. И пули поэтому были разной величины — то как лесной орех, то побольше.

Разрез поперек ствола. Наибольшая ширина отверстия — дула — называется калибром .

Весили они от тридцати до семидесяти граммов.

Пороха на заряд сыпали много — до десяти граммов.

От тяжелой пули и от большого заряда пороха при выстреле получалась сильная отдача. Неосторожный стрелок нередко получал жестокий удар в щеку.

Поэтому, нацелившись в противника, стрелки часто отворачивали голову как можно дальше в сторону.

Нацелившись в противника, стрелок часто отворачивал голову в сторону, боясь сильной отдачи. (Рисунок Н. Н. Вышеславцева).

Гораздо легче было стрелять из луков и арбалетов.

На протяжении всего XV века старое ручное оружие сохраняло свое первенство. Во Франции из десяти пехотинцев только один имел мушкет, а остальные были вооружены луками и пиками. В Испании на то же число пехотинцев приходилось четыре мушкета.

Испанцы ценили огнестрельное оружие больше, чем французы, и делали его лучше.

Битва при Павии

Хотя аркебузы и мушкеты были тяжелы и неуклюжи, все же они показали себя очень полезным оружием.

В этом французы, например, убедились во время битвы при Павии, которая произошла в 1525 году.

В то время королем Франции был Франциск I, очень воинственный человек. Как-то ему пришло в голову увеличить свои владения за счет Италии. Недолго думая, король собрал войско — двадцать тысяч пехоты и две тысячи всадников-рыцарей — и двинулся в поход.

Перевалили через Альпы. Подошли к городу Павии. Город маленький, обнесен стеной. Перед стеной никакого рва не было.

Франциск обрадовался. Подумал, что взять город будет нетрудно. Приказал своей артиллерии открыть огонь.

У французов были бронзовые пушки на колесах. Собрали их в кучу и давай палить по одному месту стены. Не прошло и часа, как большой кусок стены развалился.

Король приказал своей пехоте через брешь в стене кинуться в город. Он был уверен, что еще немного — и город будет захвачен.

Вышло, однако, иначе.

Гарнизон Павии состоял из пяти тысяч человек. Ими командовал испанский генерал Лейва, искусный военачальник. Узнав о приближении французов, он приказал вырыть ров позади стены. В крайних домах города были проделаны узкие отверстия — бойницы. В этих домах были посажены стрелки. Свои аркебузы они просунули в бойницы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Олег Дрожжин - Удар и защита [От стрелы и щита до танка]](/books/1096664/oleg-drozhzhin-udar-i-zachita-ot-strely-i-chita-do-ta.webp)

![Олег Дрожжин - Разумные машины [Автоматы]](/books/1082705/oleg-drozhzhin-razumnye-mashiny-avtomaty.webp)