Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей

- Название:Следопыты в стране анималькулей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей краткое содержание

Что можно увидеть, путешествуя в капле воды?

Как выглядит планета, на которой удалось уничтожить всех микробов? Или как влияют микробы на образование подземных кладов — залежей железа и угля, марганца и нефти, меди и природного газа? Можно ли дерево превратить в сахар и спирт, из картофеля получить лимонный сок, а из ржаной муки — искусственный каучук?

Обо всем этом, а также об удивительных открытиях и смелых подвигах охотников за невидимками рассказывается в книге Игоря Василькова «Следопыты в стране анималькулей».

Следопыты в стране анималькулей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тогда попробовали делить растения на листопадные и вечнозеленые, культурные и дикорастущие, цветущие и не цветущие. Но такое деление было очень сложно, да и не отражало действительности. Найдет ученый-путешественник дикую яблоню где-нибудь в горах Средней Азии, опишет ее и даст ей научное название, а другой в это время описывает культурную садовую яблоню и дает ей уже другое название. И многим невдомек, что это растения одного вида. В результате получалась невероятная путаница.

И вот шведский ученый Карл Линней нашел выход из положения. Наблюдая природу, он заметил, что все растения можно разделить на две большие группы: цветковые и бесцветковые. Примером бесцветковых могут быть папоротники, плауны и наши хвойные деревья. А цветковых гораздо больше. Среди них есть и деревья, и кустарники, и травы. Но и для них Линней отыскал один общий признак: все цветковые растения размножаются с помощью цветков.

Цветки у различных растений устроены по-разному, но обычно все имеют зеленую чашечку, венчик, сложенный из ярких лепестков, тычинки и пестик. Правда, бывают цветки без яркой окраски, а иногда и без лепестков вовсе, но тычинки и пестик есть всегда. Это общий, обязательный признак всех цветковых растений. И Линней по цветкам, по количеству тычинок распределил все известные ему растения на виды, роды и семейства. Такой способ деления растений оказался удобным и получил название системы Линнея. В ботанике — науке, изучающей растения, — был наведен порядок.

В наведении такого порядка в своей науке нуждались и исследователи невидимого мира. Много раз пытались они систематизировать жителей капли воды, разделить их на группы по каким-то общим признакам. И каждый раз отступали перед великим многообразием существ, населяющих этот странный мир.

Даже сам Линней, просидев немало дней за микроскопом, наконец махнул рукой и предложил всех микробов назвать одним общим именем «хаос».

«Видимо, бог, создавая этих „маленьких животных“, — заявил Линней, — имел в виду сохранить эту область жизни в тайне от человека».

Исследователи стояли у волшебной двери в новый, только что открытый ими мир. Но дверь была слишком узкой, в нее удавалось увидеть слишком мало подробностей.

Чтобы раздвинуть границы познания нового мира, нужно было прежде всего усовершенствовать микроскопы.

Именно в эти годы на научном небосклоне засияла новая яркая звезда, развернулся многогранный гений отца русской науки — Михаила Васильевича Ломоносова. Умея видеть далеко вперед, он понял, что микроскоп не игрушка, пригодная лишь для забавных «курьезных» опытов. В микроскопе Ломоносов разглядел инструмент, который может стать могучим орудием исследования природы.

Если бы можно было перенестись на двести лет назад и оказаться в Петербурге в 1760 году, мы бы не упустили случая побывать в Академии наук и посмотреть, как работали ученые того времени.

Путешествовать в прошлое можно. Конечно, лишь с помощью собственного воображения, заручившись предварительно всем необходимым: воспоминаниями людей, живших в давно прошедшие времена, трудами ученых-историков, старыми чертежами, рисунками и приборами, хранящимися в музеях.

Располагая таким «снаряжением», мы сможем довольно точно представить себе знаменитую химическую лабораторию Ломоносова.

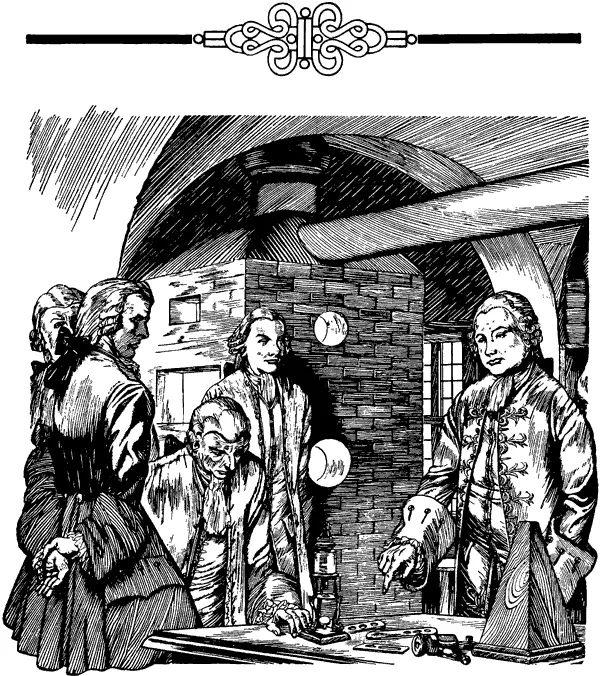

Не думайте, что она была похожа на современные светлые, сверкающие стеклом и никелем химические лаборатории. Совсем нет. Химическая лаборатория Ломоносова была в низком, полутемном помещении с тяжелыми арочными сводами над головой. Вместо сверкающей химической посуды на полках стояли ряды грубых глиняных и стеклянных реторт, вместо легких бесшумных газовых горелок — большие чугунные сковороды, а на сковородах — раскаленные угли, раздуваемые при помощи кузнечных мехов.

Ученый-химик также не похож на современного. Он в малиновом кафтане, в чулках и туфлях, в длинном напудренном парике. Это Ломоносов. Возле него на маленьком столике стоит примитивный микроскоп, похожий на игрушечную мортиру.

Вокруг ученики. Они в таких же кафтанах и париках, а возрастом едва ли многим моложе своего учителя.

Ломоносов помещает под микроскопом стеклышко с каким-то предметом, и его громкий голос гудом гудит под низкими сводами лаборатории.

— Посмотрите в сей микроскоп на тоненькую шелковинку и вы увидите, что она состоит из девяноста пяти еще более тонких шелковинок. Эти шелковинки, как и шерстяные, и льняные, и пеньковые волокна, представляют собой полые трубки. При окрашивании волокон жидкость, которая находится внутри трубок, испаряется и замещается частицами краски.

Ученики по очереди приникают глазом к стеклам микроскопа и убеждаются, что все выглядит именно так, как говорит учитель.

— Посмотрите на искры, высекаемые из огнива, — продолжает Ломоносов. — Они покажутся вам частицами металла или стеклянными шариками. И это правильно, ибо искры не что иное, как раскаленные частицы стали или крупинки расплавленного кремня.

И вновь великовозрастные ученики выстраиваются в очередь возле микроскопа.

С удивлением разглядывают они срезы с зерен ржи, вишневой ягоды, зеленых листьев, пробки, древесины и видят, что все растительные ткани состоят из бесчисленного множества «пузырьков» — клеток. Но ведь все это имели возможность наблюдать и другие микроскописты. А Ломоносов хочет пойти дальше, расширить область применения микроскопа. Первым в мире он использовал этот инструмент для химических исследований.

Ученики Ломоносова могли быть уверены, что, кроме них, никто еще не видел таких чудес, как появление и рост мельчайших кристаллов в растворе солей и разложение медной проволоки в азотной кислоте.

Таких чудес, какие показывал Ломоносов своим ученикам, не видел еще никто.

Но сам Ломоносов недоволен микроскопом. Для исследований, которые он задумал, нужны приборы, дающие более крупные и более четкие изображения. По его инициативе в академических мастерских начинаются работы по созданию таких инструментов.

В 70-х годах XVIII века академические мастерские возглавлял замечательный механик-самоучка и изобретатель, бывший часовщик из Нижнего Новгорода, Иван Петрович Кулибин. Ему вместе с мастером Иваном Ивановичем Беляевым и принадлежит честь создания нового микроскопа. Кулибин, Беляев и член русской Академии наук профессор Леонард Эйлер долгое время изучали свойства, достоинства и недостатки микроскопов различных систем, которыми располагала Академия наук.

Были здесь простые микроскопы, подобные микроскопу Левенгука, то есть двояковыпуклые линзы в оправе. Широко применялись карманные и ручные микроскопы с двумя линзами, вставленными в концы короткой раздвижной трубки с ручкой. Такие микроскопы давали увеличение до четырехсот раз. Были еще удивительные плавленые стеклянные шарики, увеличивающие предмет в девятьсот раз.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: