Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей

- Название:Следопыты в стране анималькулей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей краткое содержание

Что можно увидеть, путешествуя в капле воды?

Как выглядит планета, на которой удалось уничтожить всех микробов? Или как влияют микробы на образование подземных кладов — залежей железа и угля, марганца и нефти, меди и природного газа? Можно ли дерево превратить в сахар и спирт, из картофеля получить лимонный сок, а из ржаной муки — искусственный каучук?

Обо всем этом, а также об удивительных открытиях и смелых подвигах охотников за невидимками рассказывается в книге Игоря Василькова «Следопыты в стране анималькулей».

Следопыты в стране анималькулей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

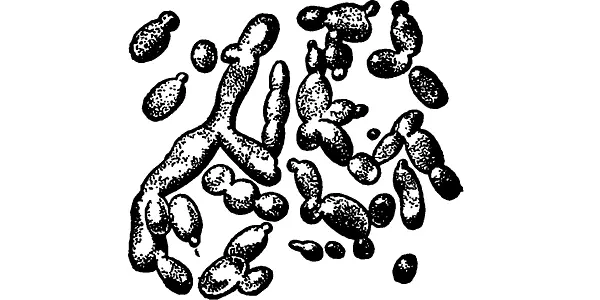

Луи Пастер обнаружил дикие дрожжи «сахаромицес пастерианус», которые вызывают порчу пива — помутнение и горький вкус (увеличение в 1000 раз).

Так постепенно накапливались знания о дрожжах и их свойствах.

А что делал в это время Пастер?

Он продолжал деятельно работать. Ученый ездил по стране, заглядывал в чаны винокуренных и пивоваренных заводов и всюду искал микробов. И надо сказать, что его поиски не были безрезультатными.

В эти годы Франция подписала торговое соглашение с Англией на поставку французских вин. Эти вина славились на весь мир, и англичане, подписавшие соглашение, были очень довольны. Но, когда партии французских вин стали прибывать в Англию, оказалось, что их никто не хочет покупать. Вина были испорчены: горькие, вязкие, маслянистые.

Что же случилось с хорошими французскими винами?

Этим вопросом и занялся Пастер. Он поехал на свою родину, в сельскую местность, ходил там по домам крестьян — виноградарей и виноделов — и собирал разные сорта вин. Он уже знал, что именно дрожжи превращают виноградный сок в вино, и теперь был заранее уверен в том, что есть еще какие-то микроскопические существа, которые мешают дрожжам, портят их работу.

Ведь именно так обстояло дело в бродильных чанах со свекольной патокой.

Предположение оправдалось. Когда Пастер посмотрел в микроскоп на каплю горького вина, он нашел там десятки тысяч бактерий, собранных в красивые нити вроде бус. В вине с вязким вкусом оказались уже другие бактерии, а в маслянистом — третьи.

Тогда Пастер объявил, что он может определять вкус и качество любого вина, не беря его в рот. Виноделы, конечно, не поверили. И все же собрались у Пастера. Им хотелось посмеяться над этим, как они думали, свихнувшимся человеком. Однако повеселиться виноделам не пришлось. К их удивлению, Пастер смотрел на каплю вина в микроскоп и безошибочно ставил диагноз: «здоровое» вино или «больное», и если больное, то какой именно болезнью.

Но Пастер не только поразил своих земляков. Он дал им нечто большее.

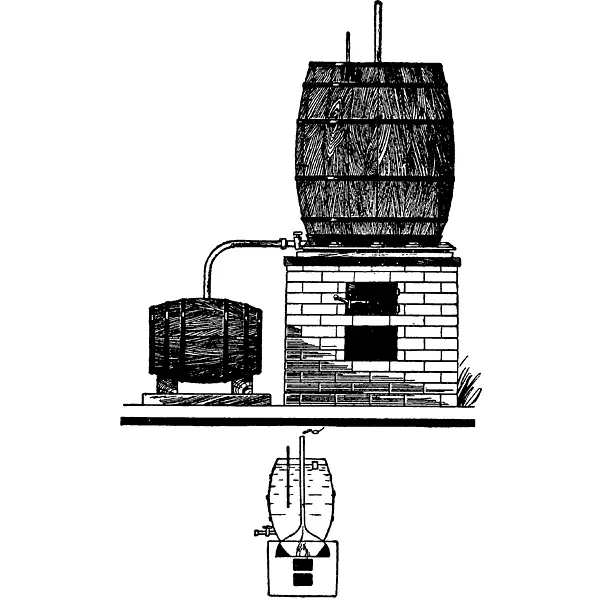

«Хотите, чтобы ваши вина больше не болели? — спросил он их. И, не ожидая ответа застывших от удивления слушателей, продолжал: — Знайте же, что, если подогреть вино тотчас после того, как закончилось брожение, подогреть его только немного, до температуры в шестьдесят градусов, и лишь на тридцать минут, все посторонние микробы будут убиты и вино не испортится».

Рецепт, «прописанный» Пастером, действовал безотказно. Французские вина были спасены.

Аппарат орлеанского торговца вином Россиньоля, построенный в 1867 году для исправления испортившегося вина прогреванием по методу, предложенному Пастером в 1866 году.

В дальнейшем этот метод получил в честь Пастера название «пастеризации» и стал широко применяться для сохранения различных скоропортящихся продуктов.

В эти годы Пастер жил уже в Париже. Он занимал там пост директора научного кабинета Парижской педагогической школы и оборудовал при школе небольшую лабораторию для исследований.

Имя Пастера-ученого стало широко известным. Он был еще и хорошим лектором. Люди охотно собирались, чтобы послушать его воодушевленную речь во славу крошечных существ, которые денно и нощно беззвучно и невидимо работают на благо человека.

Пастер читал свои лекции и, наверное, даже не подозревал, что самые великие его открытия еще впереди.

Началось с того, что Пастера пригласили принять участие в лечении шелковичных гусениц. Опыт шелководства был перенесен в Европу из Китая, и крестьяне на юге Франции успешно разводили тутового шелкопряда, из коконов которого получают натуральный шелк.

И вот с некоторого времени появилось повальное заболевание гусениц шелковичной бабочки. Эпидемия быстро распространялась из страны в страну, грозя полностью истребить весь род тутового шелкопряда.

Пастер не был врачом, а с шелководством был знаком только понаслышке. И все же он поехал в районы шелководства. Вместе с ним туда отправились многие знаменитые ученые. Каждый из них пытался отыскать причину заболевания гусениц. В результате было предложено много объяснений, которые противоречили одно другому.

Только Пастер с самого начала оказался на правильном пути. Верный своей идее о большой роли микробов в природе, он сначала предположил, а потом сумел доказать, что болезни шелкопряда вызываются микробами. Болезнетворные невидимки передаются от насекомого к насекомому, и эпидемия быстро распространяется.

Установив причину болезни, Пастер научил шелководов, как определять болезнь и как отделять больных гусениц от здоровых. Шелководство было также спасено.

История с болезнями тутового шелкопряда была только небольшим эпизодом в жизни Пастера. Но он все чаще, все настойчивее думал о своей поездке на шелковичные плантации. Все чаще и чаще его посещала мысль, которой он сам пугался.

«Раз микробы могут вызвать болезни шелковичных червей, — размышлял ученый, — то не следует ли из этого, что именно микробы являются причиной заболеваний других животных и человека?»

И, когда приходили подобные мысли, сразу блекли, тускнели хвалебные гимны, которые сам Пастер расточал полезным микробам — друзьям человека.

Вместо армии невидимых работников на винокуренных и пивных заводах перед его мысленным взором рисовались иные картины.

Он видит страшные эпидемии чумы, холеры и тифа, которые проносились над землей в древние времена. Он видит отчаявшихся людей, бессильных в борьбе с болезнями.

«Но разве с тех пор человек стал более могущественным? — спрашивал себя Пастер. — И разве прекратились эпидемии?»

Нет, ничего, по существу, не изменилось.

В XVII веке сыпной тиф прокатился по Европе и опустошил города и села. В XVIII веке в Россию проникла из Турции чума и в 1771 году в одной только Москве унесла семьдесят пять тысяч жизней — почти четверть населения города. В XIX веке, в годы вторжения Наполеона в Россию, в обеих армиях — русской и французской — от тифа погибло гораздо больше людей, чем в сражениях.

Да и сам Пастер хорошо помнит повальные эпидемии холеры. Ведь эта страшная болезнь только за первую половину XIX века уже несколько раз обошла всю Европу.

А миллионы детей, каждый год умирающих от дифтерита? А сотни тысяч раненых, погибающих от заражения крови даже при пустячной ране? А непосильная дань, которую платит человечество туберкулезу, уносящему больше жертв, чем все войны вместе взятые?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: