Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей

- Название:Следопыты в стране анималькулей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей краткое содержание

Что можно увидеть, путешествуя в капле воды?

Как выглядит планета, на которой удалось уничтожить всех микробов? Или как влияют микробы на образование подземных кладов — залежей железа и угля, марганца и нефти, меди и природного газа? Можно ли дерево превратить в сахар и спирт, из картофеля получить лимонный сок, а из ржаной муки — искусственный каучук?

Обо всем этом, а также об удивительных открытиях и смелых подвигах охотников за невидимками рассказывается в книге Игоря Василькова «Следопыты в стране анималькулей».

Следопыты в стране анималькулей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Незнание всего этого и привело Рассела и Гетчинсона к ошибочному выводу. Прогревая почву, они думали, что избавляются от всех микробов, а на самом деле они только расчищали место для бурного развития полезных бактерий. Поэтому во всех случаях, когда в почве много вредных микробов и зародышей сорняков, прогревание или протравливание почвы ядами приносит пользу и может повысить урожай.

Так была восстановлена репутация почвенных микроорганизмов, а метод прогревания и протравливания почвы ядами стал, с легкой руки Рассела и Гетчинсона, одним из обычных приемов агротехники.

Однако на пути бактериальных удобрений все еще стоял один нерешенный вопрос.

Дело в том, что применение клубеньковых бактерий в виде живого удобрения не всегда давало одинаковые результаты. Иногда искусственное заражение почвы клубеньковыми бактериями так резко повышало урожай бобовых трав, что агрономы приходили в восхищение. В журналах появлялись статьи, которые на всякие лады расхваливали «живое удобрение».

В других случаях клубеньковые бактерии не оправдывали надежд и не оказывали какого-либо влияния на урожай. Это вооружало противников бактериальных удобрений. Они тоже писали статьи и на страницах тех же журналов объявляли новый метод удобрения провалившимся.

В чем же все-таки дело?

Работники московской бактериолого-агрономической станции решили найти ответ и на этот вопрос.

Они обратили внимание, что на корнях хорошо развитых бобовых растений плотные и крупные клубеньки располагаются в основном на главном корне. На корнях же плохо развитых растений клубеньки мелкие, желтые или зеленоватые, часто сморщенные и разбросаны по всей корневой системе.

Крупные и мелкие клубеньки тщательно отмывали от земли, раздавливали, а их содержимое раздельно высевали на твердую питательную среду — желе, приготовленное из отвара бобовых трав. Клубеньковые бактерии на таком желе размножались очень быстро, и ими заражали семена бобовых растений. Семена выращивали в разных условиях и на различных почвах.

Результат этих опытов неизменно свидетельствовал об одном и том же. Бактерии, полученные из крупных розовых клубеньков, образуют на корнях такие же точно клубеньки. Растения в этих случаях развиваются хорошо, получают достаточное количество азота. Наоборот, бактерии из мелких, желтых клубеньков могут образовать на корнях только такие же мелкие клубеньки. Растения в этом случае имеют бледно-зеленый цвет, плохо развиваются и явно испытывают азотный голод.

Получалось, что клубеньковые бактерии одного и того же вида могут быть разными — активными и неактивными. Активные клубеньковые бактерии снабжают растение достаточным количеством азота, а неактивные — плохо или даже совсем не усваивают азот из воздуха. В последнем случае они, питаясь соками растения-хозяина и ничего не давая ему взамен, превращаются в паразитов.

Значит, бактериальные удобрения только тогда дают хороший результат, когда они приготовлены из активных клубеньковых бактерий.

В 1905 году на московской бактериолого-агрономической станции выделили чистую культуру активных клубеньковых бактерий клевера. Первый же опыт в полевых условиях дал очень хороший результат. Урожайность клевера, семена которого были заражены активными бактериями, повысилась на пятьдесят процентов.

С тех пор прошло немало времени. Использование клубеньковых бактерий для повышения урожайности бобовых растений уже давно вышло за пределы научных учреждений.

В Советской стране, в Москве, Ленинграде, на Украине, в Сибири, на Кавказе, — повсюду есть специальные заводы, где изготавливается «живое удобрение» из клубеньковых бактерий. Называют это удобрение нитрагином.

На бобовых отварах из семян гороха или фасоли размножают огромное количество активных клубеньковых бактерий.

Для приготовления нитрагина берут хорошую, богатую перегноем почву и насыпают ее в пол-литровые бутылки. Бутылки с почвой закрывают ватными пробками и хорошо прогревают. Это делается для того, чтобы убить в почве всех микробов, которые могут помешать размножению клубеньковых бактерий.

Затем в бутылки с почвой вносят по нескольку капель бобового отвара с клубеньковыми бактериями. Бутылки плотно закупоривают и выдерживают шесть — восемь суток в теплом помещении. За это время бактерии усиленно размножаются, и количество их в каждом грамме почвы достигает сотен миллионов. Теперь нитрагин готов и может храниться в прохладном помещении несколько месяцев.

Каждое бобовое растение имеет свой особый сорт клубеньковых бактерий, то есть клевер можно заражать только бактериями клевера, люцерну — бактериями для люцерны, фасоль — бактериями, взятыми из клубеньков фасоли. Поэтому на бутылках с нитрагином всегда указывается, для какой бобовой культуры он приготовлен.

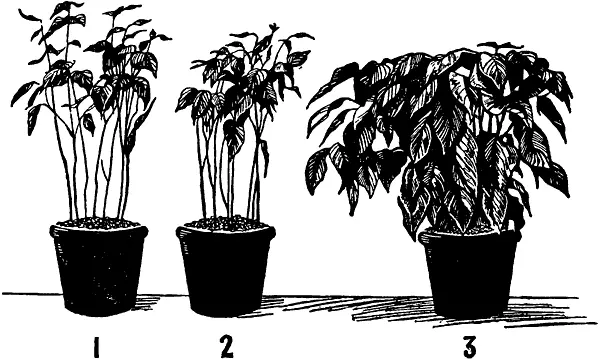

Каждое бобовое растение имеет свой особый вид клубеньковых бактерий, которые образуют обильные клубеньки и помогают питанию и росту только своего хозяина-растения. Здесь показана фасоль, выросшая: 1 — без бактерий, в стерильных условиях; 2 — при заражении чужими бактериями из клубеньков гороха; 3 — зараженная клубеньковыми бактериями, свойственными фасоли.

Одна бутылка нитрагина содержит гектарную порцию «живого удобрения». В почву его вносят вместе с семенами. В день посева содержимое бутылки с нитрагином разбалтывают в чистой воде и смачивают им семена.

Советские микробиологи не только используют замечательное свойство клубеньковых бактерий. Они стремятся заставить их работать еще лучше, продуктивней.

Оказывается, что активность — это не постоянное свойство, присущее определенным видам бактерий. Это свойство может усиливаться или ослабляться. Ведь бактерии, как и все другие живые существа, постоянно изменяются под влиянием изменяющихся условий жизни.

При неблагоприятных условиях клубеньковые бактерии теряют активность, в благоприятных условиях их активность, наоборот, повышается.

Клубеньковые бактерии живут в «содружестве» с бобовыми растениями, поэтому они лучше всего чувствуют себя тогда, когда хорошо развивается растение-хозяин. Ведь если бобовое растение терпит нужду в свете, пище и влаге, то к корням меньше притекает питательных веществ, и от этого страдает не только само растение, но и живущие на его корнях бактерии.

Зная эту зависимость, ученые стремятся создавать для клубеньковых бактерий наилучшие условия жизни и тем самым изменяют их свойства. Точно так, как животноводы заботятся об улучшении породы своих животных, так и микробиологи заботятся о выведении наиболее активных клубеньковых бактерий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: