Анатолий Никитин - Право. 10–11 класс. Профильный уровень

- Название:Право. 10–11 класс. Профильный уровень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13041-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Никитин - Право. 10–11 класс. Профильный уровень краткое содержание

Учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень.

Право. 10–11 класс. Профильный уровень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Формой непосредственного осуществления народом своей власти является свободное волеизъявление граждан на референдуме. Осуществление власти через различные властные органы – элемент представительной демократии. Эти органы (коллегиальный – Федеральное Собрание и единоличный – Президент РФ) действуют от имени народа, представляют его мнение и волю.

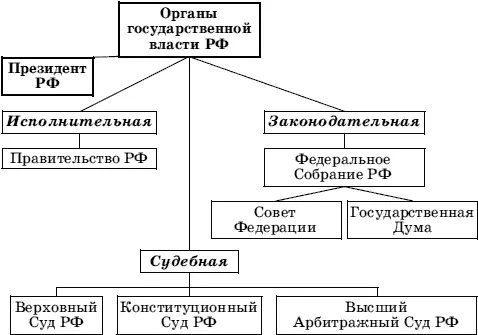

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют ( ст. 11): Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ (рис. 5).

Рис. 5. Органы государственной власти

О других основах конституционного строя в России речь пойдет ниже. В заключение отметим, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ ( ст. 15). Из этого следует, что Конституция – это высший закон, закон законов, действительно Основной Закон государства. Указание на прямое действие Конституции означает, что ее нормы могут быть реализованы непосредственно, особенно в тех случаях, когда нет конкретизирующих ту или иную норму законодательных актов. Любой гражданин, ущемленный в своих правах, может обратиться в суд на основании конституционной нормы, закрепляющей то право, которое нарушено. Разумеется, делу не помешает опора в судебном разбирательстве на имеющиеся законы и подзаконные акты, определяющие механизм реализации прав человека.

1. Каково содержание преамбулы Конституции РФ?

2. Как охарактеризовано в Конституции РФ Российское государство?

3. Что, согласно Конституции, является высшей ценностью в РФ?

4. На какие ветви разделяется государственная власть в России?

5. Какие институты осуществляют государственную власть в РФ?

6. Что означает норма о прямом действии Конституции РФ?

Прямое действие Конституции означает, что она в принципе подлежит реализации независимо от наличия конкретизирующих и развивающих ее нормативных актов. Есть, конечно, конституционные нормы, которые без таких актов реализованы быть не могут. Например, положение части 1 статьи 96, гласящее, что Государственная Дума избирается на четыре года, непосредственно может быть реализовано лишь применительно к сроку полномочий Думы. В каком же порядке Дума должна избираться, остается неизвестным, и не случайно часть 2 указанной статьи предусматривает, что порядок этот устанавливается федеральным законом. Но и в данном случае прямое действие Конституции заключается в том, что часть 2 непосредственно обязывает законодателя издать соответствующий федеральный закон.

Большинство же конституционных норм вполне могут применяться непосредственно, однако без их законодательной конкретизации и развития в их применении мог бы возникнуть нежелательный разнобой, и в системе правовых норм зияли бы многочисленные большие и малые пробелы. Но если конкретизирующего нормативного акта нет, правоприменитель обязан принять необходимое решение непосредственно на базе Конституции (В. Андрианов, правовед).

31 октября 1995 г. пленум Верховного Суда РФ принял постановление № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». В п. 2 этого постановления сказано:

«Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в частности:

а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее применения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие положения;

б) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации, противоречит ей;

в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый после вступления в силу Конституции Российской Федерации, находится в противоречии с соответствующими положениями Конституции;

г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, принятый субъектом Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, противоречит Конституции Российской Федерации, а федеральный закон, который должен регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует.

В случаях, когда статья Конституции Российской Федерации является отсылочной, суды при рассмотрении дел должны применять закон, регулирующий возникшие правоотношения» (из комментария к Конституции РФ).

1. Почему в статье 1 Конституции РФ как равнозначные закреплены названия нашей страны: Россия и Российская Федерация?

2. Верна ли характеристика России как правового государства?

3. «Народ– единственный источник власти»: смысл и значение конституционной нормы.

§ 20. Гражданство в Российской Федерации

Опыт духовного развития человека в современных цивилизованных странах свидетельствует, что ориентиром в воспитательно-образовательной деятельности может быть такой социально-духовный феномен, как гражданственность. В кратком виде гражданственность – это сложное свойство личности, позволяющее ей быть активным участником на различных уровнях бытия общества и государства. При этом не следует путать гражданственность с гражданством. Гражданство – это устойчивая правовая и политическая связь человека с государством, политическая и правовая принадлежность лица к конкретному государству.

Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявить свои права граждан и исполнять обязанности граждан.

С. Смайлс, английский писательЕсли мы обратимся к определениям понятия «гражданин», предложенным философами, писателями, педагогами и т. д., то обнаружим широкий спектр мнений. Среди них следует отметить соотнесенность гражданина с достаточной нравственной высотой, способностью подняться до интересов всего общества, умением не только властвовать, но и подчиняться.

У понятия «гражданин» есть и более узкое, сугубо юридическое значение. Чтобы оно стало яснее, зададимся вопросом: могут ли американец или китаец, приехавшие в Россию по туристической путевке, принять участие в выборах в Федеральное Собрание РФ? Нет, не могут. А почему? Они не могут этого сделать потому, что не имеют права участвовать в управлении нашей страной (как и мы – в управлении их странами). А права этого они не имеют потому, что не являются гражданами России, не имеют российского гражданства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: