Анатолий Томилин - Как люди изучали свою Землю

- Название:Как люди изучали свою Землю

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1983

- Город:Л

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Томилин - Как люди изучали свою Землю краткое содержание

Как люди изучали свою Землю - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

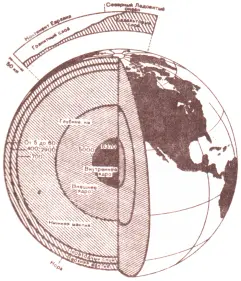

Конечно, астеносферу можно назвать текучей лишь в сравнении с каменными монолитами. Невероятно медленно движется нечто, что составляет подкоровый слой, перетекая с места на место.

Вы, наверное, знакомы с варом — черной густой смолой, которая применяется в строительном деле. Вар легко колется на куски. Значит, он твердый. Но оставьте его на долгое время в покое — и кусок растечется лужей, которая будет так же колоться. Вещество астеносферы еще более вязкое, чем вар, но и оно способно перетекать из одного места в другое. Только очень медленно.

Примерно с двухсотпятидесятого километра глубины скорость распространения сейсмических волн снова начинает расти. Здесь уже давление в недрах так велико, что температура плавления сдавленного вещества повышается. Вещество мантии постепенно уплотняется, и скорости упругих колебаний в нем растут. Но растут медленно, будто накапливают силы. Потом вдруг резкий скачок! Ученые полагают, что здесь начинается зона фазовых переходов, о которых я вам тоже рассказывал. Здесь оливин превращается в более твердую шпинель.

И снова с глубиной идет плавное нарастание скоростей до зоны нового скачка — второй зоны фазовых переходов. Может быть, там происходит распад силикатов на окислы. Я уже говорил о стишовите, можно представить себе также уплотненные окислы и других элементов — железа, алюминия... А может быть, и наоборот, основные породообразующие минералы оболочки Земли переходят в более сложные структуры... Пока об этом ученые спорят. Но дальше, начиная с глубин в семьсот километров, скорости распространения сейсмических волн снова плавно нарастают под влиянием все увеличивающегося давления вышележащих слоев. И так происходит до самой границы с ядром Земли.

Ядро — это совсем особый вопрос и совершенно специфическая область земных недр.

О ядре и о наших современных представлениях о нем я хотел бы вам рассказать отдельно.

Идей о строении ядра Земли было высказано бесчисленное множество. Дмитрий Иванович Соколов — русский геолог и академик — говорил, что вещества внутри Земли распределяются, словно шлак и металл в плавильной печи.

Это образное сравнение не раз получало подтверждение. Ученые внимательно изучали прилетавшие из космоса железные метеориты, считая их осколками ядра распавшейся планеты. Значит, и у Земли ядро должно состоять из тяжелого железа, находящегося в расплавленном состоянии.

В 1922 году норвежский геохимик Виктор Мориц Гольдшмидт выдвинул идею общего расслоения вещества Земли еще в ту пору, когда вся планета находилась в жидком состоянии. Он это вывел по аналогии с металлургическим процессом, изученным на сталелитейных заводах. «В стадии жидкого расплава, — говорил он, — вещество Земли разделилось на три несмешивающихся жидкости — силикатную, сульфидную и металлическую. При дальнейшем остывании эти жидкости образовали главные оболочки Земли — кору, мантию и железное ядро!»

Однако ближе к нашему времени идея «горячего» происхождения нашей планеты все больше уступала «холодному» творению. И в 1939 году Лодочников предложил другую картину формирования недр Земли. К этому времени уже была известна идея фазовых переходов вещества. Лодочников предположил, что фазовые изменения вещества с увеличением глубины усиливаются, в результате чего вещество разделяется на оболочки. При этом ядро вовсе не обязательно должно быть железным. Оно может состоять из переуплотненных силикатных пород, находящихся в «металлическом» состоянии. Эта идея была подхвачена и развита в 1948 году финским ученым В. Рамзеем. Получалось, что хоть ядро Земли и имеет иное физическое состояние, чем мантия, но причин считать его состоящим именно из железа нет никаких. Ведь переуплотненный оливин мог быть столь же тяжелым, как и металл...

Так появились две исключающие друг друга гипотезы о составе ядра. Одна — развитая на основе идей Э. Вихерта о железо-никелевом сплаве с небольшими добавками легких элементов в качестве материала ядра Земли. И вторая — предложенная В. Н. Лодочниковым и развитая В. Рамзеем, гласящая о том, что состав ядра не отличается от состава мантии, но вещество в нем находится в особо плотном металлизированном состоянии.

Чтобы решить, в чью сторону должна склониться чаша весов, ученые многих стран ставили в лабораториях опыты и считали, считали, сравнивая результаты своих расчетов с тем, что показывали сейсмические исследования и лабораторные эксперименты.

В шестидесятых годах специалисты окончательно пришли к выводу: гипотеза металлизации силикатов, при давлениях и температурах, господствующих в ядре, не подтверждается! Более того, проделанные исследования убедительно доказывали, что в центре нашей планеты должно содержаться не меньше восьмидесяти процентов всего запаса железа... Значит, все-таки ядро Земли — железное? Железное, да не совсем. Чистый металл или чистый металлический сплав, сжатые в центре планеты, были бы слишком тяжелы для Земли. Следовательно, нужно предположить, что вещество внешнего ядра состоит из соединений железа с более легкими элементами — с кислородом, алюминием, кремнием или серой, которые больше всего распространены в земной коре. Но с какими из них конкретно? Это неизвестно.

И вот советский ученый Олег Георгиевич Сорохтин предпринял новое исследование. Попробуем проследить в упрощенном виде ход его рассуждений, изложенный в интересной книге «Глобальная эволюция Земли». Основываясь на последних достижениях геологической науки, советский ученый делает вывод, что в первый период образования Земля была скорее всего более или менее однородной. Все ее вещество примерно одинаково распределялось по всему объему.

Однако со временем более тяжелые элементы, например железо, стали опускаться, так сказать, «тонуть» в мантии, уходя все глубже к центру планеты. Если это так, то, сравнивая молодые и старые горные породы, можно в молодых ожидать меньшее содержание тяжелых элементов, того же железа, широко распространенного в веществе Земли.

Изучение древних лав подтвердило высказанное предположение. Однако чисто железным ядро Земли быть не может. Для этого оно слишком легкое.

Что же явилось спутником железа на его пути к центру? Ученый перепробовал множество элементов. Но одни плохо растворялись в расплаве, другие оказывались несовместимы.

Модель Земли. XX век.

И тогда у Сорохтина возникла мысль: не был ли спутником железа самый распространенный элемент — кислород?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/408049/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970.webp)