У. Саунина - Перспектива. Основы изобразительной грамоты для начинающих

- Название:Перспектива. Основы изобразительной грамоты для начинающих

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005133656

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

У. Саунина - Перспектива. Основы изобразительной грамоты для начинающих краткое содержание

Перспектива. Основы изобразительной грамоты для начинающих - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В эпоху Мезолита меняется отношение художника к окружающему миру. Значительно обогащается опыт его существования в природе, осваиваются новые виды деятельности, орудия труда и оружие.

Образ Зверя перестает концентрировать на себе внимание человека, как нечто мощное и непостижимое.

Теперь художника больше интересует зверь, как объект охоты. На смену тщательной проработанности образа приходят сцены охоты, рыбалки, собирательства со схематичными профильными изображениями людей и животных в энергично разворачивающемся действии. Научившись строить свои отношения с окружающим миром, человек становится действующим объектом изображения.

Появляется композиция, наивная, но эмоционально насыщенная. Художника интересует событийность момента, а не пространство, в котором это событие происходит, не детальная проработка образов. Поэтому в период Мезолита перспектива присутствует на уровне хаотичных больших и маленьких фигур.

Такая ситуация сохраняется в течение нескольких тысячелетий до тех пор, пока человечество не проходит сложный путь развития общества, освоения первоначальными научными знаниями, особенно в области математики и геометрии.

Новое понимание искусства мы можем наблюдать в Древнем мире на примере памятников культуры таких государств, как Шумер, Аккад, Вавилон и, конечно, Древний Египет.

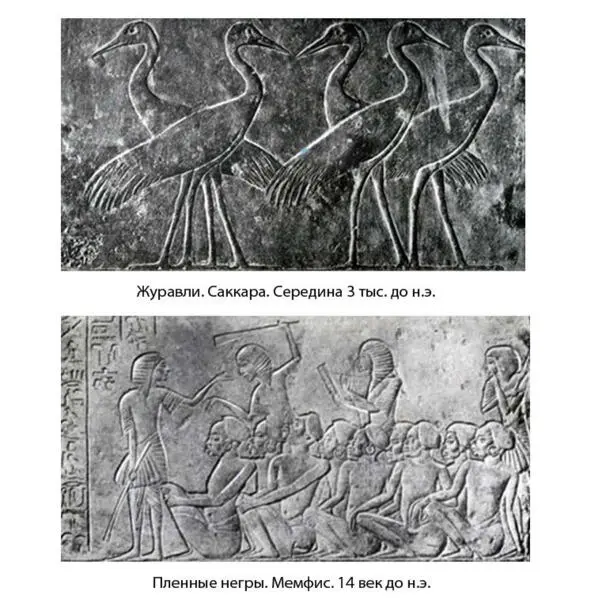

В Древнем Египте за основу изображения принимается метод ортогональных проекций. Искусство развивается в рамках философии и жизненного уклада египетского общества, где признаётся абсолютная власть фараона, разрабатываются незыблемые каноны жизни и искусства. За основу выбирается профильное, фронтальное или фронтально-профильное изображение. Например, верхняя часть торса человека и глаз изображаются анфас, тогда как, голова, нижняя часть торса и ноги – в профиль. Всё египетское искусство крайне канонизировано, подчинено определенным законам. Это существенно усиливает информативность рисунка. Характерно, что в некоторых элементах изображений просматривается попытка передачи пространства в виде изображения нескольких фигур с небольшим смещением, или наложения фигур друг на друга, что также позволяет определить их пространственное положение.

В изображениях некоторых сюжетов, египтяне используют совмещение нескольких точек зрения в одном изображении, например, во фреске «Озеро в саду Небанум».

Древние египтяне изображали окружающий мир в пределах одной плоскости, лишенной перспективы. Величина фигур определялась их положением в обществе. Несмотря на некоторую условность и искажения в изображениях, эта система была понятна и безукоризненно организована.

В античный период перспективно – пространственные представления стали исследоваться древнегреческими учёными. Особую роль сыграли работы Евклида из Александрии (III в. до н.э.) «Оптика» и «Катоптрика», посвященные геометрической оптике и перспективе. В своих исследованиях Евклид опирался на концепцию зрительных лучей, разработанную атомистами. Они считали, что при рассмотрении от предметов отделяются образы, вызывающие в глазу зрительные ощущения. Путем геометрических исследований Евклид вывел законы перспективы:

– зрительные лучи обладают одинаковой скоростью и являются бесконечными, прямолинейно расходящимися прямыми, соединяющими две точки;

– встречая на своем пути объект, они образуют конус с вершиной в глазу и основанием на поверхности объекта;

– человек видит только те предметы, на которые падают зрительные лучи;

– чем больше угол падения зрительного луча, тем больше и отчетливее видимый предмет.

Теоретическое исследование Евклида развил Птолемей (около 140 г. н.э.), введя понятие центрального визуального луча. Он исследовал проблему падающих и отраженных, падающих и преломленных лучей.

Перспективные построения использовались в театральных декорациях с 6 – 5 в. до н. э. в Древней Греции.

В период средневековья исследования в области прямой линейной перспективы не проводятся. Это связано с новым философским пониманием мира. В этот период развивается обратная перспектива, которая позволяет использовать иную точку зрения – взгляд изнутри.

Теоретические исследования древнегреческих ученых в области перспективы нашли свое продолжение в работах исследователей и художников эпохи Возрождения.

Движение к пониманию законов перспективы было постепенным. Сначала сформировалось понимание существования единственной точки схода и системы центральной линейной перспективы. Одним из первых ощущение пространственного единства в композицию внес итальянский художник и архитектор Джотто (1267—1337 гг.).

Филиппо Брунеллески в 1425 г. продемонстрировал систему центральной перспективы. Все линии ортогональных форм соединялись в точке схода. Система построения центральной перспективы быстро распространилась среди художников и скульпторов.

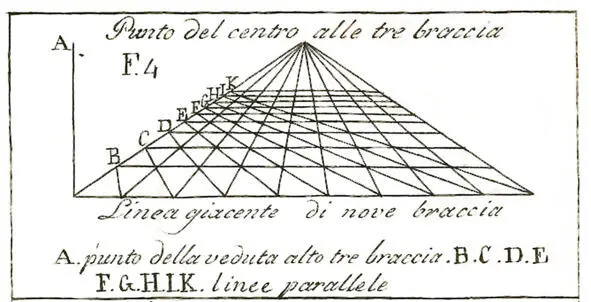

Архитектор Леон Баттиста Альберти в трактатах «О статуе», «Три книги о живописи» 1436 года обосновал применение линейной перспективы в живописи. Он первым провел практические исследования в этой области, описал метод построения изображения с помощью линейной перспективы, связно изложил математические основы учения о перспективе.

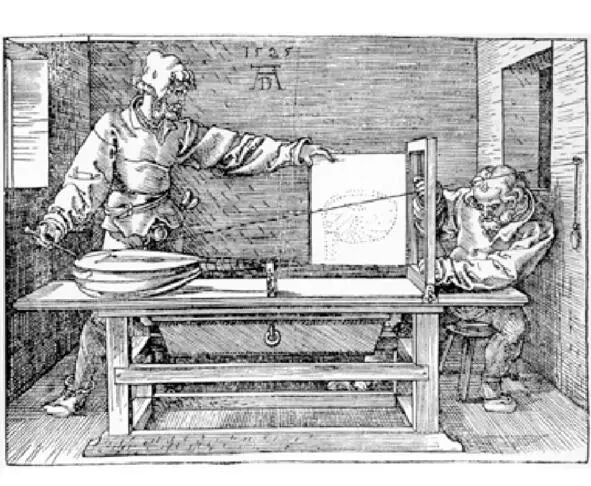

Выдающийся немецкий художник и теоретик изобразительного искусства Альбрехт Дюрер был единственным мастером северного Возрождения, который в своем творчестве стремился разработать совершенные способы перспективного построения на основе «камеры – обскура», изобретенной ученым арабского происхождения Альхазеном (Ибн аль Хайсамом) еще в X веке.

Камера-обскура («тёмная комната») – инструмент древних астрономов, простейшее оптическое устройство, проецирующее изображение на плоскость.

Первая книга «De Artificiali Perspectiva» (автор Жан Пелерин, или Жан Путник) по практическому построению рисунка в перспективе была опубликована в 1505 году.

В ней автор проводит идею наличия двух – центральной и диагональной – точек схода. Диагональные точки схода использовались для точного и верного размещения объектов, которые находились под некоторым углом к плоскости изображения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: