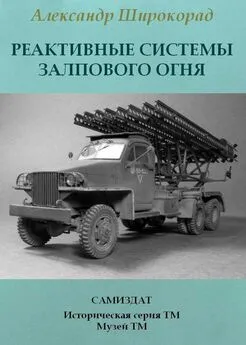

Владимир Кулаков - Артиллерийское вооружение. Часть II. Реактивная система залпового огня БМ-21

- Название:Артиллерийское вооружение. Часть II. Реактивная система залпового огня БМ-21

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907166-11-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кулаков - Артиллерийское вооружение. Часть II. Реактивная система залпового огня БМ-21 краткое содержание

Учебник предназначен для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся в военных учебных центрах по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса по военно-учетным специальностям ракетных войск и артиллерии. Также он может быть полезен слушателям и курсантам высших военных образовательных организаций.

Публикуется в авторской редакции.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Артиллерийское вооружение. Часть II. Реактивная система залпового огня БМ-21 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другой станок (поручика Клейгельса) позволял запускать сразу 10 ракет. «…Станок поручика Клейгельса состоит из двух на ребро поставленных, между собой параллельных досок, имеющих на верхних сторонах своих вырезы для вкладывания ракет. Доски эти утверждены концами своими с двух на ребро же поставленных брусьях, и так расположены, что лежащая на их вершинах 10 ракет возвышены под углом в 10 градусов. Вместе с тем вырезы так сделаны, что ракеты имеют расходящееся к стороне неприятеля положений. Вес станка составляет 1 пуд 20 фунтов и может быть переносим удобно людьми за веревочные к брускам его приделанные петли. …Для действия станком требуется от 2 до 7 человек…» 15 15 Рукопись российским книгам для чтения из Библиотеки Александра Смирдина Систематическим порядком расположенная. В четырех частях, с приложением: Азбучной Росписи имени Сочинителей и переводчиков, и Краткой Росписи книгам по азбучному порядку. Санкт-Петербург: Типография Александра Смирдина, 1828. С. XXII (начало книги. Азбучная роспись). С. 333.

.

К.И. Константинов назвал этот станок органным и не соответствующим требованиям времени вследствие низкой точности огня 16 16 Архив ВИМАИВиВС. Журнал Артиллерийскаго Отделения Военно-Ученаго Комитета от 4 Июня 1849 года № 111. О станке для спуска ракет Поручика Клейгельса. Ф. 4 (ВУК, арт.отд. Год 1847-1849). Оп. 40. Д.105. ЛЛ. 8-11.

.

Наряду с такими станками и установками в Русской Армии, также имелись образцы кустарно произведенных пусковых установок. «…B ракетной команде Сунженского полка было 2 треножных станка, которые вместо трубы имели железную полосу … с полукруглыми загибами на концах. Этой полосе можно придать разные углы возвышения посредством другой полосы…, проходящей через одну из ножек треноги и приделанной к полосе… Эти станки всеми казаками признаны лучшими» 17 17 О стеллажах, фейерверочных корпусах и нечто о расположении увеселительных огней. Санкт-Петербург: В типографии I.Iоаннесова 1820 года. – С. 41, 42, 43. Вклейка Т: IX. ф: 46, ф: 47, ф: 48.

.

Кроме этого в середине XIX века на Кавказе применялись, так называемые ракеты- ползуны 18 18 Константинов К.И. Боевые ракеты. Добавление к курсу Г.Л. Весселя. 186?. С. 5.

. Для чего ракеты устанавливались на различные возвышения (из бревен, камней, чаще использовали складки местности) и направляли их на противника 19 19 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 4. Оп. 40. Д. 131. Л. 168,178. Копия журнала “О действии пеших ракетных команд в Чеченском отряде”.

. Этот способ также применялся ракетчиками Русской Армии в Крымскую войну 1853–1856 гг. во время осады Силистрии. Командующий Русской армией генерал Горчаков так доложил военному министру об успешном применении боевых ракет 17 и 22 мая 1854 года в своем рапорте № 1671 от 23 мая 1854 года: « …ракетная команда в этих боях успешно применила залповый огонь: залпами по 4 и 8 ракет, пущенных непосредственно с гребня бруствера траншеи, турецкая кавалерия была рассеяна и обратилась в бегство…» 20 20 Науменко М.И. Материалы диссертации на соискание ученой степени кандидата “Военные ракеты в России” // Академия Арт. Наук. М., 1953. Архив ВИ-МАИВиВС. НС. Раздел 1. Д. 152. Л. 147-149.

.

В 1876 году на Николаевском ракетном заводе была разработана осветительная ракета калибра 76,2-мм конструкции полковника Завадовского. Она запускалась со станка конструкции В.В. Нечаева, разработанного в 1864 году. Дальность полета ракеты достигала 900 м, при времени горения 12-14 секунд, а диаметр площади освещения составлял 500 м 21 21 Метательные ракеты / Лекции 1-го юнкерского класса Михайловского 185?. С. 24.

.

В апреле 1912 года конструктор И. В. Воловский предложил проект боевой ракеты и двух типов «метательных аппаратов»: для пуска ракет с аэроплана и с автомобиля.

Все эти разработки обогатили базу данных для дальнейшего совершенствования ракетного оружия.

После октябрьской революции 1917 года работы по совершенствованию ракет были продолжены. Большое внимание уделялось разработке пороховых зарядов, и технологии их запуска.

Видный советский ученый Николай Иванович Тихомиров со своим соратником Владимиром Андреевичем Артемьевым создали первые в СССР ракеты и реактивные снаряды на бездымном порохе. 3 марта 1926 года 76 мм такая ракета пролетела 1300 метров. Это была первая успешно запущенная твердотопливная ракета на бездымном порохе 22 22 Н.Ф. Рождественский. Артиллерийское вооружение. Учебно-методическое пособие. Часть II. Орудия советской артиллерии, минометы, реактивное оружие. М.: Министерство обороны СССР, 1986. С. 295.

.

В 30-х годах работы велись в направлении создания неуправляемых авиационных ракет (НАР). Ракеты НАР РС-82 и PC-132 применялись для запуска с самолетных установок. Был предложен вариант отечественной пусковой установки для стрельбы 10-ю ракетами.

В октябре 1938 года А.Г. Костиковым, А.П. Павленко, А.С. Поповым и другими был разработан проект самоходной пусковой установки для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами (НУPC) калибра 132 мм на основе НАР РС-132. Метательная установка (артиллерийская часть) монтировалась на усиленном шасси грузового автомобиля ЗИС-5. В ее состав входила пусковая установка с 24-мя однопланочными направляющими желобкового типа, закрепленными на специальной раме в поперечной плоскости машины.

Два варианта экспериментальных установок на модифицированном шасси грузового автомобиля ЗИС-6 для пуска 24 и 16 неуправляемых реактивных снарядов калибра 132 мм были разработаны в 1939 году сотрудниками НИИ №3.

После принятия на вооружение 82-мм ракет было выявлено, что их радиус действия и точность огня не вполне отвечают поставленной задаче. Кроме того, вследствие незначительной скорости ракет, возникали определенные трудности в прицеливании. Поэтому до Великой Отечественной войны они не получили широкого распространения. В июле 1938 года был объявлен конкурс на разработку пусковой установки залпового огня. Первый проект был представлен в октябре 1938 года коллективом конструкторов Московского РНИИ (преемник Газодинамической лаборатории (ГДЛ)) под руководством И.И. Гвая. Установка называлась «24-зарядная самоходная пусковая установка».

Она была смонтирована на шасси 3-тонного автомобиля ЗИС-5. Направляющие располагались поперек оси автомобиля. Заряжание проводилось с передней (дульной) части направляющих. Длина направляющих составляла 1,5 метра. Залп 24 снарядов происходил за несколько (10-12) секунд 23 23 Н.Ф. Рождественский. Артиллерийское вооружение. Часть II. Орудия Советской артиллерии. Минометы. Реактивное оружие. М.: МО СССР, 1986. С. 304.

.

В ходе доработки установки в начале 1939 года конструкторы практически создали совершенно новый образец.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: