Елена Григорьева - Экология городской среды

- Название:Экология городской среды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2141-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Григорьева - Экология городской среды краткое содержание

Экология городской среды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Особенности урбоэкосистемы проявляются в таких характеристиках, как полиморфность, сверхоткрытость, зависимость, аккумулятивность, неравновесность.

Полиморфностъ – когда структура экосистемы города формируется и определяется как материальными, так и нематериальными объектами.

Сверхоткрытостъ – экологические системы являются открытыми, но способны поддерживать материально-энергетический гомеостаз только при постоянном притоке вещества и энергии извне.

Зависимость – экосистема города полностью зависит от внешнего притока вещества и энергии.

От большинства природных экологических систем урбоэкосистема отличается следующими особенностями:

• более интенсивным метаболизмом на единицу площади, для чего используется в первую очередь не солнечная энергия, а энергия горючих материалов и электричества;

• активной миграцией веществ, в которую вовлекается перемещение металлов и других неорганических материалов, пластических масс и прочих эластомеров, причем не столько в пределах системы, сколько на входе и на выходе из нее;

• мощным потоком отходов, многие из которых вообще не утилизируются и являются более токсичными, чем естественное сырье, из которого они получены.

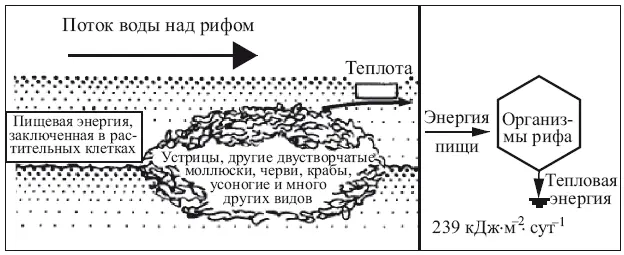

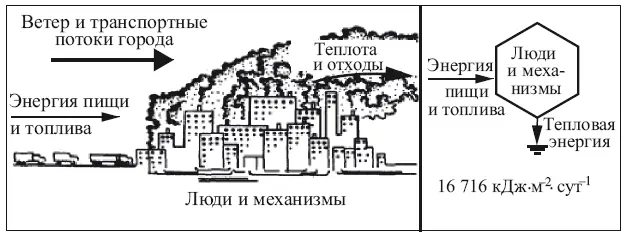

Без постоянных поступлений пищи, строительных материалов, топлива, электроэнергии и воды город вскоре прекратил бы существование. На рис. 1.7 представлены схемы двух экологических систем гетеротрофного типа: устричной банки и города. Обращает на себя внимание то, что 1 м 2городской системы потребляет в 70 раз больше энергии, чем соответствующая площадь естественного биогеоценоза, а также наличие более интенсивных потоков энергии и вещества на входе и выходе из системы.

Аккумулятивностъ – положительный баланс обмена веществ в пределах экосистемы города приводит к накоплению вещества. Наиболее велика аккумуляция вещества в промышленных мегаполисах, где за счет накопления вторичного вещества (культурный слой, терриконы, отвалы, карьеры, наносной материал, свалки и пр.) формируется техногенный рельеф, преобразующий территорию в техногенный андшафт.

а

б

Рис. 1.7. Гетеротрофные экологические системы: а – устричная банка; б – современный город (Одум, 1975)

Неравновесностъ – определяется масштабом антропогенной нагрузки на окружающую среду в зависимости от уровня развития урбанизированной территории.

Материальный баланс города упрощенно может быть описан следующим образом: в город поступают потоки электрической энергии, топлива, сырья, пищевых продуктов. После их переработки и получения продукции в пределах территории города в атмосферу выбрасываются газы, аэрозоли, пыль, происходит акустическое и электромагнитное загрязнение; в естественные водоемы города сливаются промышленные и бытовые сточные воды; на городские свалки поступают отходы промышленных производств и жизнедеятельности населения города. Эти выбросы, сточные воды, твердые и жидкие отходы содержат вещества, загрязняющие воздух, воду и почву города.

Жизнедеятельность города – это последовательность непрерывных потоков энергии, веществ и продуктов их переработки. Интенсивность этих потоков зависит от численности и плотности городского населения, статуса города, отраслевого профиля и развития промышленности, объема и структуры транспорта.

Потоки веществ и энергии, а также продуктов их переработки, поступающие на территорию города, нарушают материальный и энергетический баланс природной среды и изменяют естественные процессы круговорота веществ и перехода энергии по трофическим цепям.

Экологическое равновесие – это динамическое состояние природной среды, при котором осуществляется ее устойчивое функционирование. При этом ее основными функциями являются функции самовосстановления и самоочищения. Экологическое равновесие населенных мест сохраняется при допустимых антропогенных нагрузках, не превышающих емкость территории.

Емкость территории — это количественно выраженная способность ландшафта удовлетворять потребности населения данной территории без нарушения экологического равновесия. Показателем, характеризующим потребности населения, является демографическая емкость.

Демографическая емкость – это максимальное количество жителей, которое может проживать в границах района, при условии обеспечения потребностей населения и сохранения экологического равновесия.

Характеристиками функционирования природной среды, определяющими экологическое равновесие, являются: репродуктивная способность территории, ее экологическая емкость, геохимическая и биохимическая активность, устойчивость территорий к физическим нагрузкам.

Репродуктивная способность территории – это способность территории воспроизводить основные компоненты природной среды: кислород атмосферного воздуха, воду, почвенно-растительный покров.

Экологическая емкость территории определяется как плотность биомассы представителей животного и растительного мира на единицу территории с учетом оптимального состава и численности для данного природно-географического района. Экосистема тем устойчивее к неблагоприятным антропогенным воздействиям, чем полноценнее ее видовой состав, т. е. чем больше ее биоразнообразие.

Геохимическая активность территории – это способность территории перерабатывать и выводить за свои пределы продукты техногенной деятельности – загрязняющие вещества.

Биохимическая активность территории обусловлена ее способностью биологически перерабатывать органические загрязнения и нейтрализовать вредные воздействия неорганических загрязняющих веществ.

Устойчивость территории к физическим нагрузкам характеризует сопротивляемость ландшафта к физическим антропогенным нагрузкам (воздействие застройки, транспорта, инженерной инфраструктуры, рекреационных зон и т. п.).

Каждая из этих характеристик выражается количественными показателями.

Полное экологическое равновесие зависит от климатических и гидрологических условий местности, лесистости или распаханности, хозяйственного освоения территории. Принято считать, что территория находится в равновесии, если природная среда обеспечивает воспроизводство всех своих компонентов; фито- и зоомассы этих территорий сбалансированы и сложившееся биоразнообразие сохранено; степень геохимической активности ландшафтов и степень биохимической активности экосистем соответствуют уровню антропогенных загрязнений, а уровень физической устойчивости ландшафтов соответствует силе техногенных нагрузок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: