Вера Гайдашова - Культурология. История мировой культуры и религии

- Название:Культурология. История мировой культуры и религии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-93057-742-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Гайдашова - Культурология. История мировой культуры и религии краткое содержание

Учебное пособие рекомендовано Учебно-методическим советом ТГАСУ. Предназначено для подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство», а также будет полезно всем, кто интересуется историей мировой культуры и религии.

Культурология. История мировой культуры и религии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Трафаретные позитивные и негативные отпечатки рук производились, вероятно, распылением (изо рта или через трубочку) на приложенную к поверхности пещеры руку готового красящего состава (охра, уголь). Позитивы и негативы содержат интересные подробности: среди отпечатков есть отпечатки рук взрослых и детей, они свидетельствуют о распространенности травм кистей рук и ампутациях фаланг поврежденных пальцев, среди эстампов преобладают отпечатки левых рук и т. д.

а.

б.

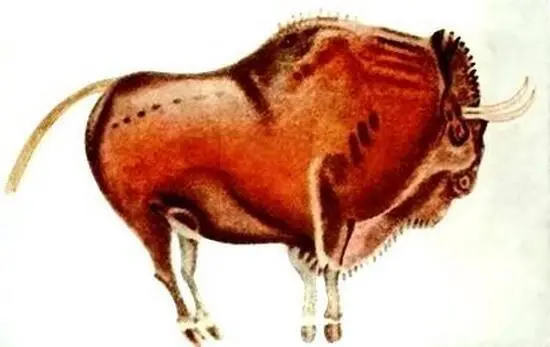

Рис. 2. Пещера рук(Куэва-де-лас-Манос). Аргентина, IX тыс. до н. э. ( а ); Бык(фрагмент из пещеры Альтамира). Испания, XV–VIII тыс. лет до н. э. ( б )

Кроме названных, существуют и другие интересные гипотезы происхождения изобразительного искусства, например, трудовая гипотеза (А.П. Окладников), гипотеза фосфенов (связывает возникновение искусства с воспроизведением образов, естественно возникающих у человека в темноте при надавливании на глаза, а также с образами галлюцинаций в условиях недостаточной зрительной стимуляции), психофизиологическая гипотеза (искусство как результат межполушарного взаимодействия) и др. В своей совокупности они служат обоснованием фундаментальной связи между художественной деятельностью человека и условиями его жизни, раскрывают влияние конкретных факторов на формирование и развитие психики человека, а также способствуют новым открытиям.

С момента зарождения первобытное изобразительное искусство развивалось в двух направлениях – реалистическом и символическом. К реалистическому искусству относят живописные, графические и скульптурные изображения животных и женские скульптурные изображения. К символическому – различные формы схематизации натуралистических изображений, собственно символы и их организованные последовательности – орнамент. В то же время зарождение символического искусства свидетельствует о развитии абстрактного мышления, причем происходило это ранее всего и преимущественно в сфере, связанной с человеком, с жизненно важными для него моментами: рождением и смертью, половым диморфизмом, религиозными представлениями и ритуалами, хозяйственной деятельностью, а несколько позже символизации подвергся и мир неживой природы. И, напротив, мы не встретим ни в первобытном, ни в более позднем искусстве примеров символизации мира животных, максимум – схематизацию реалистического изображения до нескольких характерных линий, наброска.

Первобытное изобразительное искусство функционировало в комплексе с ритуалом, обучающей игрой, музыкой и танцем. Они трудно поддаются реконструкции, поскольку в распоряжении исследователей только изображения, а они не передают звука, очень несовершенны и лишь изредка запечатлевают танцевальные движения. Основателю нового научного направления «Палеохореография», доктору культурологии В.В. Ромму удалось восстановить приблизительный репертуар танцевальных движений первобытного человека, среди них оказались и такие, которые присущи классическому балету – характерная «выворотность коленей» и хождение на пальцах ступней (только без пуантов, что значительно сложнее). Для этого нужно было обладать хорошо тренированным телом и высочайшей степенью самоконтроля в плане движения и воли.

Еще одно замечательное открытие связано с гипотезой, которую выдвинули археолог М. Азема из Тулузского университета и художник Ф. Ривер, что первобытные художники пытались передать в рисунках животных иллюзию движения. Новые подходы в изучении наскальной живописи во французских пещерах выявили у некоторых изображенных животных дополнительное число голов и конечностей, как, например, восемь ног у бизона из пещеры Шове. И этот необычайный парадокс в анатомии, с точки зрения исследователей, является не результатом небрежности, а своего рода наложением контуров и соответственно раскадровкой движения. М. Азема воссоздал отдельные рисунки в цифровом формате и с помощью видеоролика наглядно продемонстрировал, что последовательно изображенные контуры одного рисунка, циклически сменяющие друг друга, превращаются в анимацию. Подобное же происходит и при разглядывании пещерных рисунков в свете мерцающих факелов, когда срабатывает нехитрый оптический спецэффект и фигурки начинают двигаться.

Специфику первобытного искусства передает не только то, что в нем есть, но и то, чего в нем нет. В нем нет портрета и пейзажа, нет архитектуры. Для портрета или пейзажа нужен индивид, осознающий свою уникальность, для архитектуры – идеи и идеалы, которые возникнут позже – при переходе к раннеклассовому обществу и государственности.

В заключение освещения особенностей первобытного искусства отметим, что у эстетиков и искусствоведов нет единого мнения по вопросу прогресса в искусстве. Мы скорее разделяем мнение, что прогресса здесь нет: как в первобытном, так и в современном искусстве есть свои шедевры и поделки, мастерство и ученичество. Эту мысль хорошо иллюстрирует обращение современных художников к первобытному искусству как источнику творческого вдохновения, мотивов и выразительных приемов.

1.3. Ранние формы верований

Современное общество склонно оценивать религию как нечто устоявшееся, постоянное, как исторически наиболее раннюю форму проявления человеческой духовности. Однако, как отмечает профессор религиоведения из Академии Або г. Турку (Финляндия), доктор Нильс Г. Хольм, «религиоведение указало нам и на то, что существует еще некий вид духовности помимо того, который обеспечивается традиционными религиями». К сфере духовного за пределами религии он относит «озабоченность по поводу разрушения нашей планеты, по поводу проблем и возможностей вследствие глобализации, вопросов мира и межкультурного взаимопонимания, переживаний, вызванных изобразительным искусством, музыкой и т. д.».

Как и эстетическое чувство, творчество, религиозные переживания и религиозный опыт (мистический опыт, опыт Бога и т. п.) присущ только человеку. Уместно вспомнить определение сущности человека, принадлежащее средневековому христианскому философу Аврелию Августину: человек – это существо верующее . Популярные сегодня теории социогенного или биологического происхождения религиозного чувства у человека не дают оснований для прямого выведения человеческой духовности, в частности религиозного опыта, из «биологических предпосылок», для сравнения человека и животных в этом отношении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: