И. Уварова - Глина, вода и огонь

- Название:Глина, вода и огонь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И. Уварова - Глина, вода и огонь краткое содержание

Автор рассказывает о том, как, какими народами и в какие эпохи создавалась керамика.

Глина, вода и огонь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О том, чем занималось то или иное племя, какую территорию оно освоило, какие взаимоотношения у него были с соседями, часто могут рассказать серые глиняные черепки из раскопок. Ибо почти каждый народ, даже едва мелькнувший на исторической арене, оставил свой след на земле в виде разных по форме, цвету и орнаментам горшков, кувшинов, скульптур, драгоценных ваз. Их бережно собирают и хранят наши музеи.

Но не только в музеях вы можете встретиться с глубокой древностью. Седая старина проглядывает иногда в изделиях наших современников. Взять хотя бы простую глиняную игрушку, которую еще иногда можно увидеть на деревенских базарах, а чаще в магазинах сувениров и на выставках, где она соседствует с фарфоровыми сервизами.

Вы, наверное, слышали о знаменитой дымковской игрушке. Некогда игрушечным промыслом занималась целая Дымковская слобода, торговавшая своим пестрым товаром в Вятке и других городах на весенних ярмарках. Мастерицы любили лепить разодетых барынь, разгуливающих под зонтиками, дородных кормилиц с детьми, кавалеров, скачущих на конях. Раскрашивались они яркими красками, замешанными на яичном желтке. Ко времени революции в Дымкове осталась лишь одна мастерица Анна Афанасьевна Мезрина, продолжавшая работать над игрушкой. Но нашлись энтузиасты, которые заговорили о дымковской игрушке и спасли ее от забвения.

Сейчас дымковская игрушка — неизменный участник выставок как у нас в стране, так и за рубежом. Ее любят за то озорное веселье, которым наполнены все фигуры, за веселые, яркие краски, за неистощимую выдумку.

Не менее известна игрушка из села Филимонова Тульской области. Филимоновские мастерицы делают совсем непохожую на дымковскую игрушку, они любят лепить бабу с гусем или ребенком на руках. Очень смешная у бабы голова, вроде бы даже и не голова, а длинная шея, на которой нарисовано лицо. Все фигурки расписаны желтыми, малиновыми и синими полосами.

А под Каргополем, Архангельской области, в деревне живет восьмидесятилетняя Ульяна Бабкина. Дом ее посещают многие любители старины, ученые, которых интересует ее необыкновенное творчество. Это и медведь с гармошкой, и олень, и танцующая пара, и «полкан» — сказочный полуконь, получеловек, отдаленный потомок мифологического кентавра.

В далеком жарком Узбекистане, в кишлаке Уба, который раньше назывался «кишлаком свистулек», делает из глины своих зверюшек Хамро Рахимова. Ее львы, барашки, слоны, верблюды очень забавны, на спине у многих мастерица лепит подобие кувшина — «кормушку», а зачем, этого она уже не знает. Удивительно, что звери Хамро Рахимовой похожи на узбекские игрушки VIII–IX веков, найденные при раскопках Бухары и Самарканда. Более того, в них угадывается отдаленное родство с филимоновскими, дымковскими и даже мексиканскими игрушками. Это сходство и заставляет нас внимательно относиться к творчеству народных мастериц, которые донесли до наших дней глиняные сказки, сложенные в древности.

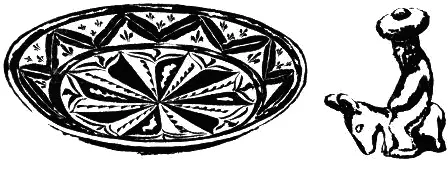

И не только мастерицы-игрушечницы, но и вообще все гончары сейчас продолжают дело своих дедов. Их очень много в нашей многонациональной стране, и в творчестве каждого мы находим отзвуки прошлых времен. Узбекистан славится и сейчас своими «усто» — мастерами-керамистами, которые делают традиционные «ляганы» — блюда для плова, «косы» — чаши для жидкой пищи, пиалы — для чая. Каждый мастер украшает их на свой лад. Все они сделаны из простой глины и покрыты сначала слоем тонкой белой глины — ангобом, на которую наносится узор, а потом уже все изделие покрывается прозрачной глазурью. Хотя в узорах этих изделий много общего, керамика Узбекистана бесконечно разнообразна.

В Ферганской долине и Хорезме гончары предпочитают окрашивать свои блюда в голубые тона. Голубой цвет керамики издавна любили в Средней Азии, он как бы напоминал прохладные струи воды, так ценимой в жарких странах. Из хорезмийских мастеров особенно известен Баята Вапсов. Его сине-голубые блюда на маленькой ножке украшены тонкими линиями геометрических фигур — треугольников, пересекающихся крестов и т. д. По краю они образуют кайму, а в центре рисунок становится все крупнее и занимает все свободное поле. Иногда орнаменты его напоминают арабскую вязь — так называется арабесковый узор, который широко распространен в искусстве стран Востока.

В другом керамическом центре Узбекистана, в Шахрисябзе, работает один из замечательных народных художников-керамистов — Усто Карим Хазраткулов со своими учениками. Их блюда удивительно красивы по цвету, где можно встретить оттенки коричневого и желтого цвета с добавлениями белого и зеленого. Орнамент здесь уже наносится широкой кистью, они более сочные, в них можно увидеть лишь отдаленное сходство с цветами, листьями, змеями. Это ведь и понятно. В странах, где было распространено мусульманство, не принято было изображать живую природу. И современные мастера, следуя законам, выработанным предками, оттачивают искусство орнамента.

В Карпатах живут известные гуцульские гончары. В технике изготовления их керамики есть много общего с узбекской. Но как они различны меж собой! Роспись гуцульских мастеров нельзя спутать ни с чем. На зелено-желтых кувшинах, мисках, кружках мы видим пышные кроны деревьев, огромные цветы, похожие на подсолнухи, среди которых гарцуют всадники, преследуют дичь охотники, спешат куда-то коляски с пассажирами, маршируют солдаты, медведь играет на скрипке.

Эти сцены вызывают улыбку, их весело разглядывать. Мы как бы совершаем экскурсию в прошлое. Все герои картин-росписей как бы остались в XIX веке, когда гуцульский керамический промысел получил свое наивысшее развитие. Лучшие образцы гуцульской керамики связаны с именем талантливого выдумщика мастера Олексы Бахматюка, 150-летие со дня рождения которого было отмечено в 1970 году.

Древние традиции сохраняются сейчас народными гончарами в самых разных уголках нашей страны. Мы бережно собираем образцы их творчества, любуемся ими в музеях и на выставках, украшаем ими свои дома, но это искусство безвозвратно уходит в прошлое. И если в нашем современном доме появляется блюдо из Узбекистана, дымковская игрушка или расписная гуцульская миска, вряд ли они уже будут для нас предметом первой необходимости, какими были их предки в свое время. Их повесят на стену или поставят на полку, чтобы любоваться, а есть будут уже из фарфоровой или фаянсовой тарелки. Так простая глина расквиталась с фарфором за прежние обиды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: