Вадим Инфантьев - «Мамонты» шагают в будущее

- Название:«Мамонты» шагают в будущее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Детская литература»

- Год:1971

- Город:Ленинград

- ISBN:ххххх

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Инфантьев - «Мамонты» шагают в будущее краткое содержание

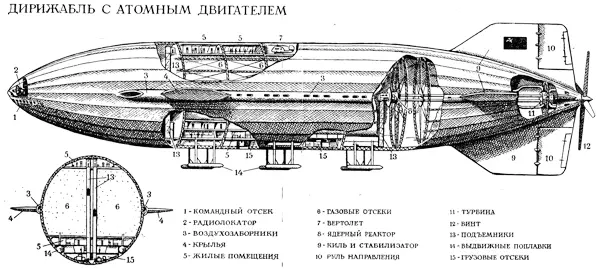

«„Мамонты“ шагают в будущее» — книга о дирижаблях. Это не равнодушное повторение известных фактов, а горячее, заинтересованное повествование об истории завоевания воздуха, о создании воздушных кораблей — от первых попыток писаря Крякутного до самых совершенных дирижаблей наших дней.

Для читателя открывается одна из славных страниц в истории отечественной и зарубежной техники.

«Мамонты» шагают в будущее - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Стальные мачты-опоры, несущие на себе толстые провода, должны шагать через тайгу, топи, трясины, болота и тундру. Каждая мачта-опора весит десятки тонн, кроме того, ее нужно установить на достаточно надежном бетонном фундаменте, а потом подвесить к этим опорам провода.

В настоящее время в распоряжении строителей линии электропередачи имеются только вертолеты. Они смогут доставлять на место опоры не в собранном виде, а по частям, кроме этого, ввиду малого радиуса действия вертолетов, для них нужно будет развернуть в тундре и тайге сеть заправочных станций, куда тоже надо будет доставлять горючее и необходимые для ремонта материалы.

Если же на строительство линий направить дирижабли, то они легче справятся с задачей, чем вертолеты. Во-первых, потому что стоимость перевозки ими в 15–20 раз ниже, чем вертолетами. «Мамонт» будет везти опору не по частям, а готовую к установке, собранную полностью, и для него не нужно будет промежуточных заправочных станций. Он может доставлять опоры не только от ближайшей железнодорожной станции, куда она будет доставлена в разобранном виде, а прямо с заводского двора.

Как-то, разбирая варианты использования на строительстве дирижаблей, один молодой инженер изобразил следующую картину строительства линии высоковольтной электропередачи.

Над тайгой и болотами или тундрой летит дирижабль-разведчик, а вернее — топограф-геодезист, и через определенные промежутки времени сбрасывает на землю вымпелы, обозначая ими место установки опор.

Затем появляется по следам первого корабля второй, большой воздушный землекоп. Он в те места, которые отмечены вымпелами, сбрасывает фугасные авиабомбы. Бомбы взрывами образуют котлованы под фундаменты. Потом по трассе строительства пролетает следующий дирижабль — строитель. Он останавливается над каждой воронкой и заливает ее приготовленным бетоном или опускает заранее изготовленный на заводе фундамент. Затем через определенное время на трассу выходит дирижабль-установщик. Он несет с собой одну или несколько опор. Остановившись в воздухе, он опускает опору на фундамент и одновременно высаживает установочную бригаду, которая крепит опору к фундаменту и при помощи выдвижного лифта снова поднимается на борт корабля.

Последним принимается за работу дирижабль-электромонтажник. Пролетая над трассой, он разматывает с барабанов провода и при помощи лифтов опускает к опорам монтажников, которые прикрепляют провода к опорам… И линия электропередачи готова.

Мы живем в такое время, когда развитие науки и техники опережает предположения, гипотезы и прогнозы даже самых смелых фантастов.

Я пока рассуждал только о дирижаблях, работающих на строительстве линий электропередач, но воздушный «мамонт» может оказаться очень полезным и на строительстве самих электростанций — гидравлических, тепловых или атомных. Но об этом поговорим в другом разделе. А сейчас прикинем, какой прок получится от дирижабля-геолога и от дирижабля-горняка.

На бурной реке ледоход-ледолом,

По мерзлой тайге мы идем за теплом,

За белым металлом, за синим углем,

За синим углем, не за длинным рублем.

Наш путь и далек и долог,

И нельзя повернуть назад.

Крепись, геолог, держись, геолог.

Ты солнцу и ветру брат.

Как много в последние годы родилось песен о геологах! Одни сочинены поэтами, другие зародились у походного костра на далеких привалах в тайге, тундре или горах, под звон гитары, под шум леса или бурной реки. Именно в последние годы оказался самым обильным урожай на песни о геологах. Это вполне понятно. Размах изыскательских работ в нашей стране принял невиданные размеры. Сотни геодезических, топографических и геологических партий проникают во все уголки нашей страны. Сотни молодых геологов, юношей и девушек, приучаются спать в шалашах и палатках, преодолевать буреломы и горные кручи, работать под дождями и в бурю, греться у походного костра и умываться снегом.

Они ищут в недрах земли нефть и уголь, ртуть и уран, строительный песок и торф, уточняют карты местности, определяют места будущих городов и комбинатов, оценивают запасы древесины и мощность рек.

Они несут на своих плечах не только немудреные походные пожитки и гитару, сейчас им нужен не только геологический молоток и лопата. Сейчас им нужны буровые установки, сложное электронное оборудование, целые походные лаборатории. С такой поклажей не справится и самый древний и самый верный спутник землепроходца — вьючная лошадь. Геологи не удовлетворяются только буровыми установками, их привлекает не только то, что лежит вблизи поверхности земли, их интересуют и километровые глубины. Оборудование для таких исследований могут везти только гусеничные тягачи, но и тем бывает не под силу преодолеть зыбкие трясины. Тогда в дело вступают топоры и пилы, дорогу гатят — устилают бревнами, и суточные переходы сокращаются с километров до десятков метров. А люди все врубаются и врубаются в тайгу, отвоевывая у болота метр за метром пути. Наконец, достигнув назначенного места, проводят исследования и, допустим, ничего не обнаружив, двигаются к следующему пункту, оставив в тайге больше никому не нужную просеку и гать и огромные затраты человеческого труда. Иначе нельзя, даром природа своих секретов никому никогда не открывала.

Ныне изыскателям-геодезистам, геологам и другим помогают автомашины и вертолеты, самолеты и лошади… Но иногда изыскания ведут небольшие группы и они вынуждены преодолевать такие дебри, где и лошадь не пройдет. Тогда всю поклажу люди несут на себе.

Очень часто геодезистам надо на некоторое время осматривать местность, которую они исследуют, с небольшой высоты, для того чтобы наметить возвышенности и приметные точки для производства более точных измерений. Для этой цели в лесистой местности они взбираются на высокие деревья, но не всегда в лесу найдешь дерево, которое было бы на пять-шесть метров выше остальных деревьев. Поэтому, выбрав дерево, его надстраивают вышкой и оттуда ведут наблюдения. Закончив их, уходят. Это в лесу. А как быть в безлесной местности, в степи или тундре? Приходится сооружать вышки, привозя для этого откуда-нибудь бревна.

Конечно, можно для этой цели воспользоваться вертолетом. Но это равноценно тому, чтобы ездить в магазин за коробкой спичек на тракторе.

Остается другая возможность — применить для этой цели небольшой привязной аэростат. Но как его перевозить? Очень сложная задача. Невольно мысль возвращается к тому, с чего начал полеты в воздух человек еще в середине XVIII века — к тепловому аэростату-монгольфьеру. Как аппараты для спортивных полетов и туризма эти шары уже применяются за рубежом. Лично я уверен, что современный монгольфьер рано или поздно займет свое место не только в спорте и туризме, но и в первую очередь встанет на вооружение небольших изыскательских партий. Тысячи таких партий каждый год преодолевают просторы нашей родины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: