Дмитрий Худяков - Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел

- Название:Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Приволжское книжное издательство

- Год:1989

- Город:Саратов

- ISBN:5-7633-0141-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Худяков - Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел краткое содержание

Динозавры в наш технический век? Моря в нашем степном краю? Да, и останки доисторических животных, и следы исчезнувших морей смогут найти ребята увлеченные и пытливые. Но свою научно-популярную книгу ведущий широко известной и любимой ребятами телевизионной передачи «Не за тридевять земель» адресует не только юным исследователям. Ведь любознательность, целеустремленность, умение кропотливо трудиться и фантазировать нужны в любом деле.

Увлекательный рассказ о далеком прошлом Саратовской области и всей Русской платформы. Книга будет интересна всем, кто хочет больше узнать о геологической и палеонтологической истории европейской части России.

Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, давай будем все время помнить, что под ногами у нас не просто — земля, грунт, безликая порода, а страницы каменной летописи. Внимательно относясь к ним, мы сможем больше узнать о своем крае, а стало быть, у нас будет больше поводов любить его и гордиться им…

«АВТОГРАФЫ» ЮРСКИХ ЛЕСОВ

У всякой мелкой поросли

И у самой планеты

Есть метины о возрасте…

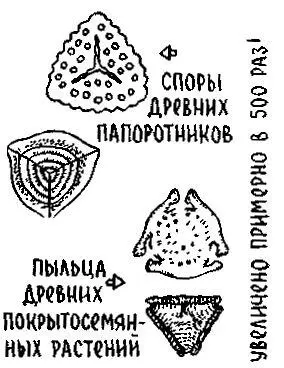

Алексей МарковКониоптерисы и неокаламиты — растения очень влажных мест. Но напрасно было бы думать, что перед приходом первого Юрского моря наша область была сплошь покрыта озерами и болотами. Были на ее поверхности и более сухие места, где росли беннетитовые деревья, внешне похожие на пальмы. Некоторые из них имели удивительные, почти шарообразные стволы, украшенные на макушке пучками перистых листьев, а по бокам — пыльниками, напоминавшими пышные яркие цветы. Там же, вдали от воды, встречались во множестве и родственники беннетитов — цикадеи или саговники, тоже обликом схожие с пальмами. Немало в этих лесах росло и гинкговых деревьев, с листьями, имевшими вид вееров. А дальше всех от воды образовывали светлые редколесья выносливые араукарии, хвойные деревья, по силуэту напоминающие наши сосны. Почему это я так уверенно перечисляю названия деревьев, составлявших в наших краях основу лесов около 180 миллионов лет тому назад? Для этого имеются веские основания. Растения прошлых эпох оставили после себя не только отпечатки своих листьев. В одних местах планеты память о древней флоре сохраняют слои угля и торфа, в других — обломки окаменевшей древесины, а порой целые стволы деревьев, пропитанные минеральными веществами. Изучая в конце прошлого века осадочные породы под микроскопом, немецкие ученые Эренберг и Шульце обнаружили и еще один вид «документов», весьма точно характеризующих леса, луга, степи прошлого. Ими оказались остатки спор пыльцы, с помощью которых древние растения размножались.

Оболочки этих крохотных частичек жизни, имевших размеры не более нескольких десятков микрон, то есть тысячных долей миллиметра, обладали изумительной прочностью. Они не намокали, противостояли гниению и истиранию, выдерживали нагрев до 300 градусов. Поэтому остатки спор и пыльцы дошли до нас и в отложениях морей и рек, и даже… в вулканических породах! В последних они, конечно, сохранялись, если попадали в остывающие потоки лавы или слои пепла.

Каждый вид древних растений имел пыльцу или споры какой-то определенной формы, строения, размеров. Развевая их по ветру, отправляя в плавание по воде, деревья, кустарники, травы прошлого оставляли на «страницах» каменной летописи как бы микроскопические автографы в память о себе. А заодно и метили эти «страницы» «знаками времени», так как каждый вид растений существовал на планете в определенную эпоху или век.

В начале 50-х годов профессор Саратовского университета В. Г. Камышева-Елпатьевская вместе с В. В. Спириной и Е. Ф. Шаткинской обнаружили пыльцу и споры растений в отложениях первых морей, пришедших в наши края в середине юрского периода. Ветры, дувшие с суши, рассеивали эти частички жизни над поверхностью соленых вод. Опускаясь на дно, они попадали в морские осадки. Изучая эти крохотные следы прошлого, ученые заметили, что три четверти «автографов» древних растений принадлежало влаголюбивым папоротникам и хвощам, в том числе и кониоптерисам с неокаламитами, но четверть представляла собой остатки пыльцы тех деревьев, которые я тебе назвал выше. Они размножались семенами и поэтому могли расти вдали от рек, озер и болот…

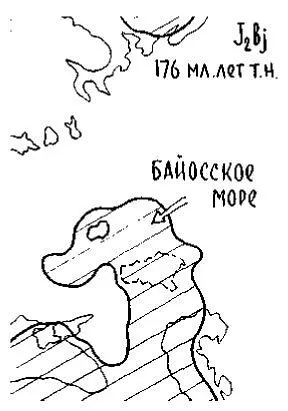

Итак, капитан, «геологические часы» на нашем «корабле» показывают, что наступил ааленокий век, названный так по немецкому городу Аалену, и что до современности нам предстоит еще плыть 188 миллионов лет. «Туман неизвестности», скрывавший примерно девять веков истории саратовской земли, остался позади, и прямо по курсу мы видим сушу, покрытую лесами. А с юга на нее вдоль заболоченных речных долин наступает море…

Это первое наступление длилось недолго. Вскоре соленые воды почему-то отступили. Следов «разведки боем» на поверхности земли в наших краях нет. Однако в недрах саратовского юго-востока хранятся свидетельства об этом событии в виде серых песчаников и коричневых морских глин, содержащих раковины фораминифер и моллюсков того времени.

А вот в следующем, байосском веке (от названия французского города Байе) море не только захватило всю территорию Саратовской области, но и продвинулось на север до параллели нынешнего Ульяновска. Держался этот бассейн в наших краях несколько миллионов лет и успел «написать» солидную пачку глиняных «страниц». С некоторыми из них мы уже встречались в овраге Суходол, когда еще были в Тепловке. Какие-то видели лежащими поверх «серии Мазаровича» в Гнилушкинском овраге. А еще встретиться с ними можно на северо-западной границе Саратова.

ЗАГАДКИ ГЛИНЯНОГО КАРЬЕРА

Интересное есть везде, нужно лишь научиться видеть.

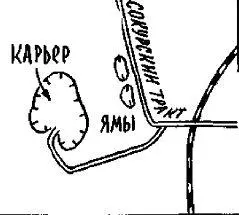

Н. Н. ПлавильщиковВ том месте, где оживленный Сокурский тракт, миновав последние городские строения, поворачивает на северо-запад, слева, на обширном пустыре, спускающемся к речке Елшанке, находится большой карьер. Вскрывает он слои серых, местами чуть буроватых с поверхности от выветривания и каких-то однообразных, унылых с виду глин. Когда видишь их впервые, то невольно думаешь, неужели тут может быть что-нибудь интересное?

Но не поддадимся первому впечатлению, спустимся в карьер, пройдем вдоль его стен.

Глина, глина, глина… Но вот в каком-то месте глаз замечает прослойки другой породы. Поднимемся к ним, отобьем образец. Камень удивительно тяжел. Капля соляной кислоты почти не пузырится на нем, но постепенно принимает желтовато-зеленый оттенок… В другом месте вдруг обнаруживаются какие-то темные желваки. Небольшие, но увесистые. Раскалываются под ударами молотка не сразу, как бы не торопясь показывать, что сложены они загадочным минералом, по цвету и блеску напоминающим золото. Потом то и дело в глине начинают попадаться сростки довольно крупных полупрозрачных кристаллов. На кислоту не реагируют, значит, не кальцит. В воде заметно не растворяются, следовательно, и не соль. Легко царапаются даже ногтем, стало быть, и не кварц. А что же это тогда?..

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: