Дмитрий Худяков - Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел

- Название:Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Приволжское книжное издательство

- Год:1989

- Город:Саратов

- ISBN:5-7633-0141-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Худяков - Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел краткое содержание

Динозавры в наш технический век? Моря в нашем степном краю? Да, и останки доисторических животных, и следы исчезнувших морей смогут найти ребята увлеченные и пытливые. Но свою научно-популярную книгу ведущий широко известной и любимой ребятами телевизионной передачи «Не за тридевять земель» адресует не только юным исследователям. Ведь любознательность, целеустремленность, умение кропотливо трудиться и фантазировать нужны в любом деле.

Увлекательный рассказ о далеком прошлом Саратовской области и всей Русской платформы. Книга будет интересна всем, кто хочет больше узнать о геологической и палеонтологической истории европейской части России.

Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, примерно 170 миллионов лет тому назад там, где сейчас стоит Саратов, находились беспокойные мелководья прибрежной части Батского моря. А что было в других местах Саратовской области?..

Мы уже знаем, что в предыдущем, байосском веке, начав наступление из тех краев, где сейчас стоят Кавказские горы, воды экваториального океана Тетис вторглись на Русскую платформу, образовав вытянутое на север до параллели современного Ульяновска Байосское море. Вся территория нынешней Саратовской области оказалась под его водами. Однако в конце века дальнейшее продвижение их прекратилось. Геологи считают, что море остановили новые возвышенности, поднявшиеся тогда в воронежских, тамбовских, горьковских и куйбышевских землях.

В следующем, батском веке эти форпосты суши, полукольцом охватившие соленую воду с запада, севера и востока, начали теснить ее на юг, к северным границам области. Однако и в течение всего бата вся территория саратовской земли была покрыта морем.

Некоторые страницы истории седьмого века юрского периода хорошо видны еще в двух местах нашей области. По берегам длинного Бахова оврага, который тянется у северозападной границы Саратова мимо станции Жасминная к поселку Елшанка. Здесь выходят слои серых глин и алевролитов, относящиеся к началу бата. В одном месте, ближе к городу, они вскрыты большим карьером. И в Татищевском районе, тоже в овраге, который начинается немного восточнее села Хлебновка и тянется на юг к деревне Косолаповке. Здесь вскрыты уже последние страницы сочинений Батского моря, сложенные светло-серыми и желтоватыми слоями. К этому времени бассейн сильно обмелел, но, отступив, соленые воды словно готовились к новому штурму суши, который и состоялся в следующем, келловейском веке, названном так по английскому селению Келловей…

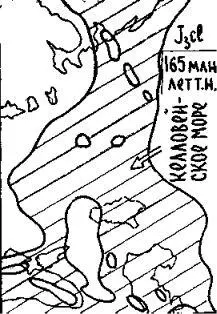

ТРИ ТОМА ИСТОРИИ КЕЛЛОВЕЙСКОГО МОРЯ

…о море!

Учило ты меня всегда стремиться вдаль…

Арвид ГригулисСерый асфальт стелется под колеса. Промелькнули Клещевка, Широкое, Вязовка. Мы едем в Хлебновку.

Отдельные страницы каменной летописи восьмого века юрского периода можно было бы найти и в других местах. Скажем, прямо в северо-западной части Саратова в траншеях и котлованах около завода Технического стекла, на 6-м квартале, в Солнечном, у ТЭЦ-5. Или чуть подальше — в поселке Жасминном, у станции Докторовка. Или по берегам речек Курдюма, Чардыма, Теплой, в оврагах, выходящих к ним. Видны они и у знакомого нам села Гвардейского, и в Заволжье около Новосельского. Горного, Яблонового Гая, Канаевки. Но мы едем в Хлебновку. Возле нее единственное место на саратовской земле, где интересующие сейчас нас «исторические документы» не только представлены во всей полноте, но и словно выставлены напоказ.

Вот и село. Теперь еще километра четыре на восток по полевой дороге к началу большого оврага, который местные жители называют Хлебновским и Дубяками, топографы на своих картах — Нееловским, а геологи — Малиновским или Малиновым. Вешние и дождевые воды, стекая здесь с севера на юг, глубоко прорезали выпуклую складку земных слоев. И поэтому в середине длинного оврага видны последние «страницы», написанные Батским морем, а у устья и в верховьях — следующим, Келловейским.

… Небольшой изгиб дороги. Приехали! Теперь нам надо пройти немного вправо по краю оврага и найти точку, откуда крутой обрыв левого берега хорошо виден от самых верховьев до первых дубов и осин, образующих густые заросли на дне.

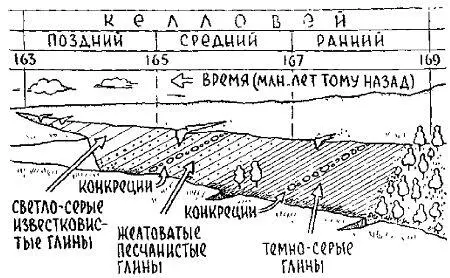

Присмотрись… Слои пород, прорезанных оврагом, лежат не горизонтально, а с сильным наклоном влево. И поэтому, хотя сам овраг и не очень глубок, пробегая взглядом справа налево, можно видеть всю шестидесятиметровую толщу «страниц», написанных в этом месте морем за 6 миллионов лет келловейского века.

И еще… Обрати внимание, что цвет у «страниц» не одинаковый. Справа — темно-серые с лиловатым оттенком. Посредине — буровато-рыжие. Слева светло-серые. Перед нами как бы три тома, наклонно стоящих на книжной полке. В каждом из них описана определенная часть истории древнего бассейна.

Темный цвет глин, слагающих первый «том», караваи сидеритовых конкреций, лежащих в них, блеск крупных кристаллов гипса, видимый даже издали, наводят на мысль, что сначала Келловейское море было очень похожим на уже знакомое нам Байосское. И это действительно так. Вторгшись на континент в начале века, соленые воды вновь образовали на нем обширный залив с водорослями, углекислотой и сероводородом.

Глядя на рыжеватые, слегка песчанистые глины второго «тома», можно подумать, что в середине века Келловейское море стало чем-то походить уже на Батское, что воды его отступали, мелели, а потому их вентилировали волны. Однако на этот раз изменение в бассейне было связано не с отступлением соленой стихии, а, наоборот, с ее дальнейшим движением вперед, и море на этот раз очистили от сероводорода скорее не волны, а возникшие при этом течения. Дело в том, что в середине века вода, двигавшаяся с юга, встретилась с той, что вела наступление на Русскую платформу с севера. Келловейское море стало проливом, соединявшим два океана, и, естественно, вода в нем не могла оставаться неподвижной.

Ну, а причину «побеления» страниц, описывающих заключительную часть жизни

Келловейского бассейна, тоже можно понять. К глинистым частичкам, оседавшим тогда на дно, стали примешиваться известковые. А значит, в море появилось большое количество «производителей кальцита», микроскопических водорослей и одноклеточных животных.

Поскольку такое чаще всего случалось, когда соленые воды особо широко разливались по континентам, мы вправе предположить, что в последней трети века бассейн еще более раздвинул свои границы. Так оно и было на самом деле. В то время Келловейское море соединилось широким проливом еще и с солеными водами, покрывавшими тогда Западную Европу.

Итак, светло-серые страницы содержат рассказ о той поре, когда не только вся наша область, но и большая часть Русской платформы была неглубоким, теплым морем, в котором отдельными островами стояли участки «проигравшей сражение» суши, возвышенности — Воронежская, Тамбовская, Горьковская, Куйбышевская…

Ну, а теперь возьмем лопату, молоток, зубило, блокнот для записей и бумагу для заворачивания находок и спустимся в овраг, чтоб хоть бегло, но «полистать страницы» всех трех томов, которые мы видели издали, чтоб увидеть тех, кто жил в наших краях в промежуток времени от 169 до 163 миллионов лет тому назад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: