Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]

- Название:Хочу всё знать [1970]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Детская литература»

- Год:1970

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970] краткое содержание

«Хочу всё знать» (1970 г.) — альманах научно-популярных статей для детей.

ВНЕ ЗЕМЛИ

А. Томилин. Зачем мы летим в космос? Рис. Е. Войшвилло

П. Клушанцев. Какая ты, Венера? Рис. Е. Войшвилло

Геннадий Черненко. Прыжок с «эфирного острова». Рис. Е. Войшвилло

К. Ф. Огородников. Зачем нужна людям Луна? Рис. Е. Войшвилло

Г. Денисова. Растения в космосе. Рис. Ю. Смольникова

Геннадий Черненко. Дворец космоса

А. Антрушин. Лунная «земля»

Е. Войшвилло. Орбитальные станции. Рис. Е. Войшвилло

ЗЕМЛЯ

Н. Сладков. Нерукотворная красота. Рис. Ю. Смольникова

Б. Ляпунов. Люди океана и космоса. Рис. Ю. Смольникова

Л. Ильина. Черные бури. Рис. Ю. Смольникова

А. Быков. Каменная мумия. Фото автора

А. Муранов. Огненные стрелы небес. Рис. Ю. Смольникова

Л. Ильина. О ядохимикатах и насекомых. Рис. Ю. Смольникова

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЁНЫХ

Ю. Коптев. Загадки три — разгадка одна. Рис. С. Острова

А. Томилин, Н. Теребинская. Три заповеди экспериментатора. Рис. С. Острова

Ю. Xарик. Должен ли уголь гореть? Рис. С. Острова

Ю. Коптев. Удерживает магнитное поле. Рис. С. Острова

А. Кондратов. Молодая наука о древностях. Рис. К. Претро

Ирина Фрейдлин. В дебрях микромира. Рис. К. Претро

Г. Григорьев. Там, где хранится память… Рис. К. Претро

Ю. Барский. Машина, ваш ход! Рис. С. Острова

Б. Бревдо. Поезд «на горе». Рис. С. Острова

СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО

А. Новиков. «Какая увлекательная область…» Рис. В. Бескаравайного

А. Новиков. Идеи, изменяющие мир. Рис. В. Бескаравайного

Е. Мелентьева. «Из далёких времён». Рис. В. Бескаравайного

В. Санов. Искровцы возвращаются в строй. Рис. В. Бундина

П. Капица. Шура Маленькая. Рис. В. Бундина

Г. Мишкевич. В. И. Ульянов (Ленин) и Иван Бабушкин. Рис. В. Бундина

Р. Ксенофонтова. Три встречи с Лениным. Рис. В. Бундина

Л. Радищев. Ночной разговор. Рис. В. Бескаравайного

В. Нестеров. Флаг и герб Страны Советов

О. Туберовская. Три монумента славы. Рис. В. Тамбовцева

И. Квятковский. Бессмертный крейсер. Рис. В. Тамбовцева

Евг. Брандис. У истоков поэтической Ленинианы. Рис. В. Тамбовцева

ПРО ВСЯКОЕ

А. Пунин. Союз железа и бетона. Рис. Ю. Смольникова

Е. Озерецкая. «Чистое золото». Рис. В. Тамбовцева

О. Острой. Песня о Родине

Б. Раевский. Плитка шоколада. Рис. Б. Стародубцева

Т. Шафрановская. Гримасы моды. Рис. К. Претро

П. Белов. Кирилл Петрович

М. Любарский. Двадцать лет спустя. Рис. В. Бундина

Б. Рощин. По родному краю с миноискателем. Рис. В. Бундина

Р. Разумовская. Змеиный танец. Рис. К. Претро

Хочу всё знать [1970] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как же работает теплоэлектростанция? Уголь поступает в топку парового котла, где сгорает, превращаясь в горячие газы. Эти газы, нагревая воду, находящуюся в барабане и трубках котла, превращают её в пар. Пар поступает в турбину и приводит её во вращение. Турбина связана с генератором, который и вырабатывает электрическую энергию. Большой путь проходит химическая энергия угля, пока она превратится в электрический ток. В паровом котле она превращается в тепловую энергию, в турбине теплота переходит в механическую энергию вращения и лишь в генераторе происходит последнее превращение — механической энергии в электрическую. Всё как будто бы хорошо, но во всей этой цепочке превращений есть одно слабое звено. Это звено — теплота, которую недаром называют «неполноценной энергией». И действительно, очень легко превратить почти полностью любой вид энергии в тепло, зато обратный процесс идёт с большими трудностями и потерями.

Наука о тепловой энергии — термодинамика — говорит о том, что пар, полученный в котле теплоэлектростанции, мог бы полностью отдать свою энергию турбине только в том случае, если бы охладился до температуры так называемого абсолютного нуля, до —273°, или же если б его начальная температура была бесконечно большой. Конечно, ни на одной станции добиться этого нельзя.

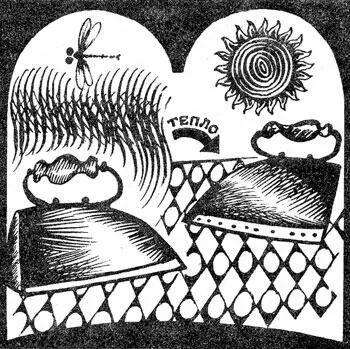

Попробуйте проделать такой опыт: рядом с накалённым утюгом поставьте холодный утюг. Через некоторое время вы заметите, что горячий утюг начал остывать, а холодный — нагреваться. Так будет продолжаться до тех пор, пока температуры обоих утюгов не станут одинаковыми. Из этого опыта видно, что тепло переходит от более нагретого тела к менее нагретому.

Значит, если не прибегать к специальным сложным устройствам (например, к холодильникам), то для охлаждения какого-либо тела надо иметь другое тело — более холодное. В лабораториях учёных с помощью сложных приборов и больших затрат энергии удалось получить температуру, близкую к абсолютному нулю. Но это в лаборатории, где имеют дело с граммами вещества. А как же быть на теплоэлектростанции, где нужно охлаждать сотни тонн пара в час? Здесь пар охлаждается в конденсаторах, через которые пропускается обычная вода. Но так как даже в самые сильные морозы температура охлаждающей воды гораздо выше абсолютного нуля, то с её помощью не удаётся охладить пар настолько, чтобы отобрать у него хотя бы половину энергии. Другой путь — повышение температуры теплоносителя — также имеет предел.

Что же это за процесс — горения и получения теплоты, — который является столь расточительным?

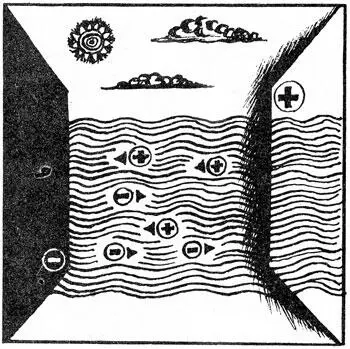

Горение — это процесс окисления, то есть присоединение кислорода к углероду в том случае, если сжигается уголь. Но так как и кислород и углерод состоят из атомов, то есть мельчайших своих частичек, а атомы, в свою очередь, имеют электроны, то есть ещё более мелкие, чем атом, частички, заряженные отрицательным электричеством, то можно сказать, что горение — это обмен электронами между кислородом и углеродом. Атомы углерода при нагревании теряют электроны, атомы кислорода присоединяют их. Таким образом, происходит движение электронов, а это уже электрический ток.

В процессе горения миллиарды электронов переходят из углерода в кислород, но вся беда в том, что эти электроны движутся беспорядочно, в разные стороны. Электрический же ток — упорядоченный поток электронов. Процесс горения можно сравнить с движением горного потока, который бесцельно тратит свою энергию. Если же горный поток заключить в трубы и заставить его течь в нужном направлении, то он сможет вращать колёса турбин, орошать поля и т. д. Так и поток электронов при горении мог бы не разогревать топливо, а стать источником электрического тока. Но как это сделать, как заставить огромное количество электронов двигаться в определённом порядке, как сделать их «послушными»?

Всем, конечно, знакома обыкновенная батарейка от карманного фонаря. В батарейке происходят те же явления, что и при горении угля. Батарейка, или, что одно и то же, гальванический элемент, состоит из двух разных стержней (электродов), помещённых в электролит, то есть в среду, проводящую электрический ток. Один электрод цинковый, а другой — угольный. Цинк, растворяясь в электролите, теряет электроны, уголь же их присоединяет. Если соединить полюса батарейки проводником, то по нему потёчет электрический ток.

Отличие этого процесса от горения угля в прямом смысле заключается в том, что при горении угля обмен электронами между углеродом и кислородом происходит сразу во всём пространстве. В батарейке же процесс обмена электронами между цинком и углём происходит в двух строго определённых местах: на поверхности отрицательного цинкового электрода и положительного угольного. Благодаря этому в батарейке создаётся порядок в движении электронов, то есть электрический ток.

Батарейка — очень удобный источник энергии. Он в особенности незаменим в тех случаях, когда потребляется мало электрической энергии, причём не непрерывно, а время от времени. А почему бы не построить уже сейчас электростанцию, работающую от батарей из таких элементов? Ведь их коэффициент полезного действия очень высок! К сожалению, сделать это нельзя, так как срок службы элементов невелик.

Идея создания электрического элемента возникла давно. Ещё в 1802 году изобретатель безопасной шахтёрской лампы Хэмфри Дэви высказал предположение, что химическую энергию, высвобождающуюся при окислении угля, можно непосредственно преобразовать в электрическую. К сожалению, Дэви не удалось изготовить такое устройство. Зато уже в 1839 году была продемонстрирована первая так называемая газовая батарея. В ней энергия реакции окисления водорода преобразовывалась непосредственно в электрический ток. Газовая батарея — это первый топливный элемент, где химическая энергия топлива непосредственно превращалась в электрическую.

Конечно, первый топливный элемент был очень несовершенен и обладал малой мощностью. Работы продолжались. И лишь совсем недавно были созданы промышленные топливные элементы. Какие же внутренние процессы сопровождают их работу?

Можно ли совершенно чистую воду, очень плохой проводник электрического тока, превратить в хороший проводник? Можно, и это очень легко сделать. Необходимо только растворить в ней небольшое количество поваренной соли. Водопроводная вода только кажется абсолютно чистой. На самом же деле она содержит небольшие количества растворённых солей, что и помогает ей проводить электрический ток. Вот почему иногда «дёргает» человека, прикоснувшегося мокрой рукой к электрическому выключателю, в особенности если выключатель в металлическом корпусе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/408049/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970.webp)