Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]

- Название:Хочу всё знать [1970]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Детская литература»

- Год:1970

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970] краткое содержание

«Хочу всё знать» (1970 г.) — альманах научно-популярных статей для детей.

ВНЕ ЗЕМЛИ

А. Томилин. Зачем мы летим в космос? Рис. Е. Войшвилло

П. Клушанцев. Какая ты, Венера? Рис. Е. Войшвилло

Геннадий Черненко. Прыжок с «эфирного острова». Рис. Е. Войшвилло

К. Ф. Огородников. Зачем нужна людям Луна? Рис. Е. Войшвилло

Г. Денисова. Растения в космосе. Рис. Ю. Смольникова

Геннадий Черненко. Дворец космоса

А. Антрушин. Лунная «земля»

Е. Войшвилло. Орбитальные станции. Рис. Е. Войшвилло

ЗЕМЛЯ

Н. Сладков. Нерукотворная красота. Рис. Ю. Смольникова

Б. Ляпунов. Люди океана и космоса. Рис. Ю. Смольникова

Л. Ильина. Черные бури. Рис. Ю. Смольникова

А. Быков. Каменная мумия. Фото автора

А. Муранов. Огненные стрелы небес. Рис. Ю. Смольникова

Л. Ильина. О ядохимикатах и насекомых. Рис. Ю. Смольникова

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЁНЫХ

Ю. Коптев. Загадки три — разгадка одна. Рис. С. Острова

А. Томилин, Н. Теребинская. Три заповеди экспериментатора. Рис. С. Острова

Ю. Xарик. Должен ли уголь гореть? Рис. С. Острова

Ю. Коптев. Удерживает магнитное поле. Рис. С. Острова

А. Кондратов. Молодая наука о древностях. Рис. К. Претро

Ирина Фрейдлин. В дебрях микромира. Рис. К. Претро

Г. Григорьев. Там, где хранится память… Рис. К. Претро

Ю. Барский. Машина, ваш ход! Рис. С. Острова

Б. Бревдо. Поезд «на горе». Рис. С. Острова

СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО

А. Новиков. «Какая увлекательная область…» Рис. В. Бескаравайного

А. Новиков. Идеи, изменяющие мир. Рис. В. Бескаравайного

Е. Мелентьева. «Из далёких времён». Рис. В. Бескаравайного

В. Санов. Искровцы возвращаются в строй. Рис. В. Бундина

П. Капица. Шура Маленькая. Рис. В. Бундина

Г. Мишкевич. В. И. Ульянов (Ленин) и Иван Бабушкин. Рис. В. Бундина

Р. Ксенофонтова. Три встречи с Лениным. Рис. В. Бундина

Л. Радищев. Ночной разговор. Рис. В. Бескаравайного

В. Нестеров. Флаг и герб Страны Советов

О. Туберовская. Три монумента славы. Рис. В. Тамбовцева

И. Квятковский. Бессмертный крейсер. Рис. В. Тамбовцева

Евг. Брандис. У истоков поэтической Ленинианы. Рис. В. Тамбовцева

ПРО ВСЯКОЕ

А. Пунин. Союз железа и бетона. Рис. Ю. Смольникова

Е. Озерецкая. «Чистое золото». Рис. В. Тамбовцева

О. Острой. Песня о Родине

Б. Раевский. Плитка шоколада. Рис. Б. Стародубцева

Т. Шафрановская. Гримасы моды. Рис. К. Претро

П. Белов. Кирилл Петрович

М. Любарский. Двадцать лет спустя. Рис. В. Бундина

Б. Рощин. По родному краю с миноискателем. Рис. В. Бундина

Р. Разумовская. Змеиный танец. Рис. К. Претро

Хочу всё знать [1970] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

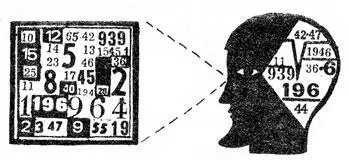

Когда Лурия попытался исследовать объём и прочность его памяти, психолог увидел, что у него нет способов установить границы памяти репортёра. Ему предлагали запомнить 20, 40, 100 слов, цифр или картин; он выслушивал материал один раз, затем повторял от начала к концу, от конца к началу. Он без труда мог сказать, какое слово шло вслед за каким, причём никаких специальных приёмов для запоминания было не нужно. Можно было без предупреждения проверить, помнит ли он эти слова и фразы через неделю, месяц, год, 2 года, 15—20 лет, и всегда получить совершенно точные ответы. Никакого «забывания» у испытуемого не было. Через 20 лет он воспроизводил материал с той же точностью, с какой делал это 20 лет назад, причём без всякого предупреждения.

Недавно вышла «Маленькая книжка о большой памяти» А. Р. Лурии, книга, посвящённая феноменальной памяти С. Ш., исполненная уважения к дару природы, которым владел этот человек.

Многие психологи считают, что человек запоминает практически всё, с чем сталкивается в жизни, но не в состоянии всё это воспроизвести, лишь в исключительных случаях забытые воспоминания вдруг обнаруживают себя. По страницам многих книг о памяти кочует история простой служанки, которая, заболев, заговорила на каких-то древних языках. Специалисты разобрали, что больная изъяснялась фразами на древнегреческом, латинском и древнееврейском языках. Позже выяснилось, что задолго до болезни девушка работала у пастора — любителя древних языков, — и, совершенно не понимая смысла, запомнила длиннейшие тексты, которые пастор читал вслух. Болезнь «включила» таинственный «магнитофон» её памяти.

Гипнозом удавалось вернуть людей к воспоминаниям самого раннего детства.

Где же хранятся все эти сведения? Как записаны в памяти строки стихов и выводы формул, нормы поведения и героические традиции, скупые факты учебников и нежный запах сирени?

Первым, кто всерьёз задумался над этим вопросом, был Аристотель.

В трактате «О памяти и воспоминании» он задал вопрос: где хранится память и как выглядят те «восковые таблички», на которых всё записывается?

Это был глас вопиющего в пустыне незнания.

Но эхо покатилось через века и страны.

За 25 веков, прошедших с Аристотелевых времён, возникла громадная по объёму литература, посвящённая памяти, но проблема физико-химических основ памяти, её «восковых табличек», остаётся тайной за семью, а может быть, и за семьсот семью печатями. Нужны были существенные успехи электрофизиологии, биохимии, гистохимии, молекулярной биологии, чтобы сорвать хотя бы одну из этих печатей. И успехи пришли. Двадцать пять веков незнания завершаются. Впервые эхо Аристотелева вопроса может не остаться без ответа. Этот ответ пытается дать в первую очередь молекулярная биология — наука, изучающая строение и жизненную роль самых «главных» молекул клетки: белков и нуклеиновых кислот.

В 1943 году было сделано одно из самых замечательных открытий в молекулярной биологии — получено строгое экспериментальное доказательство того, что полимер, который давно уже обнаружили в живых клетках — дезоксирибонуклеиновая кислота — ДНК, отвечает за передачу наследственных свойств. Сейчас это открытие стало рядовым фактом школьного учебника по биологии, а тогда, когда оно было сделано, — только начиналась азартная охота за молекулярными структурами гена.

Для генетической, наследственной памяти природа использовала нуклеиновую кислоту. Но почему бы этой «удобной» для памяти молекулой не воспользоваться организму для записи следов событий, происходящих в его жизни?

В том же 1943 году шведский гистохимик («гисто» — ткань) Г. Хиден открыл, что при возбуждении нервной системы в нервных клетках увеличивается накопление и расход рибонуклеиновой кислоты (РНК). Хиден высказал предположение, что обмен нуклеиновых кислот является биохимической основой мышления и, в частности, памяти, и что нуклеиновые кислоты — это и есть «восковые дощечки» Аристотеля. Теперь естественно было задать вопрос, как выглядят на этих дощечках иероглифы памяти.

В 1953 году англичанин Френсис Крик и американец Джеймс Уотсон придумали (именно придумали, а не открыли) структуру ДНК, предположив, что молекула ДНК составлена из двух очень длинных тонких полимерных цепей, закрученных в правильную линейную спираль: нечто вроде винтовой лестницы, у которой перила — чередование сахаров и остатков фосфорной кислоты, а ступеньки — азотистые основания, плоские многоугольники, две штуки в одной ступеньке.

Эти многоугольники (а точнее: химические соединения, в них скрытые) и оказались теми «буквами», которыми записано всё строение организма. Их чередования, подобно комбинациям точек и тире в азбуке Морзе, несли сведения о том, как устроены белки — эти кирпичики живой материи и как «по кирпичику» сложено само «здание» — живой организм.

Имена Уотсона и Крика стали упоминаться рядом с именами Дарвина, Менделя, Мечникова, а само открытие послужило началом цепной реакции других открытий, которые вынесли молекулярную биологию в число заглавных наук нашего времени.

Успехи молекулярной биологии подстёгивали исследователей в смежных областях, заставляли спешить всё того же Хидена. Хиден поставил перед собой задачу — выяснить, меняется ли соотношение разных «букв» — азотистых оснований нуклеиновой кислоты — при обучении животных: ведь всякое обучение связано с запоминанием. Хиден справедливо полагал, что если после обучения количество «букв» изменится, значит, появился какой-то другой «текст», возникли новые «слова».

Дальше всё происходило как в цирке. Белых молодых крыс учили ходить по проволоке длиной почти в метр, да ещё натянутой под углом. Минут 15 длился проход — аттракцион. Но уже на третий день путь занимал всего две минуты. Прогресс был налицо. Оказалось, что количество РНК в клетках мозга возросло, а что главное — изменился нуклеотидный состав РНК, состав тех самых букв, изменилось их количество, которое свидетельствовало и об изменении текста.

Значит, в РНК обученных крыс появились какие-то новые записи. Увы, прочесть эти записи нельзя: язык нам не знаком, да и много ли скажешь, зная только, как изменилось количество букв?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/408049/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970.webp)