Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]

- Название:Хочу всё знать [1970]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Детская литература»

- Год:1970

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970] краткое содержание

«Хочу всё знать» (1970 г.) — альманах научно-популярных статей для детей.

ВНЕ ЗЕМЛИ

А. Томилин. Зачем мы летим в космос? Рис. Е. Войшвилло

П. Клушанцев. Какая ты, Венера? Рис. Е. Войшвилло

Геннадий Черненко. Прыжок с «эфирного острова». Рис. Е. Войшвилло

К. Ф. Огородников. Зачем нужна людям Луна? Рис. Е. Войшвилло

Г. Денисова. Растения в космосе. Рис. Ю. Смольникова

Геннадий Черненко. Дворец космоса

А. Антрушин. Лунная «земля»

Е. Войшвилло. Орбитальные станции. Рис. Е. Войшвилло

ЗЕМЛЯ

Н. Сладков. Нерукотворная красота. Рис. Ю. Смольникова

Б. Ляпунов. Люди океана и космоса. Рис. Ю. Смольникова

Л. Ильина. Черные бури. Рис. Ю. Смольникова

А. Быков. Каменная мумия. Фото автора

А. Муранов. Огненные стрелы небес. Рис. Ю. Смольникова

Л. Ильина. О ядохимикатах и насекомых. Рис. Ю. Смольникова

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЁНЫХ

Ю. Коптев. Загадки три — разгадка одна. Рис. С. Острова

А. Томилин, Н. Теребинская. Три заповеди экспериментатора. Рис. С. Острова

Ю. Xарик. Должен ли уголь гореть? Рис. С. Острова

Ю. Коптев. Удерживает магнитное поле. Рис. С. Острова

А. Кондратов. Молодая наука о древностях. Рис. К. Претро

Ирина Фрейдлин. В дебрях микромира. Рис. К. Претро

Г. Григорьев. Там, где хранится память… Рис. К. Претро

Ю. Барский. Машина, ваш ход! Рис. С. Острова

Б. Бревдо. Поезд «на горе». Рис. С. Острова

СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО

А. Новиков. «Какая увлекательная область…» Рис. В. Бескаравайного

А. Новиков. Идеи, изменяющие мир. Рис. В. Бескаравайного

Е. Мелентьева. «Из далёких времён». Рис. В. Бескаравайного

В. Санов. Искровцы возвращаются в строй. Рис. В. Бундина

П. Капица. Шура Маленькая. Рис. В. Бундина

Г. Мишкевич. В. И. Ульянов (Ленин) и Иван Бабушкин. Рис. В. Бундина

Р. Ксенофонтова. Три встречи с Лениным. Рис. В. Бундина

Л. Радищев. Ночной разговор. Рис. В. Бескаравайного

В. Нестеров. Флаг и герб Страны Советов

О. Туберовская. Три монумента славы. Рис. В. Тамбовцева

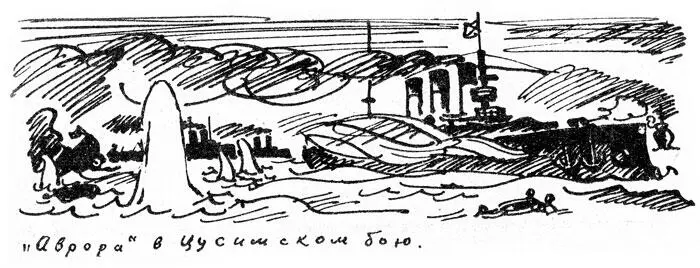

И. Квятковский. Бессмертный крейсер. Рис. В. Тамбовцева

Евг. Брандис. У истоков поэтической Ленинианы. Рис. В. Тамбовцева

ПРО ВСЯКОЕ

А. Пунин. Союз железа и бетона. Рис. Ю. Смольникова

Е. Озерецкая. «Чистое золото». Рис. В. Тамбовцева

О. Острой. Песня о Родине

Б. Раевский. Плитка шоколада. Рис. Б. Стародубцева

Т. Шафрановская. Гримасы моды. Рис. К. Претро

П. Белов. Кирилл Петрович

М. Любарский. Двадцать лет спустя. Рис. В. Бундина

Б. Рощин. По родному краю с миноискателем. Рис. В. Бундина

Р. Разумовская. Змеиный танец. Рис. К. Претро

Хочу всё знать [1970] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но вот мы останавливаемся перед дверью дзота. Спускаемся вниз. Нависли над головой бетонные плиты. Делаем поворот и из сумрака подземелья неожиданно попадаем в светлый торжественный «Зал воинской славы». Стены из золота, сверху свисают алые знамёна, выложенные из смальты, сверкают боевые ордена. Зал круглый, высота его 14 метров, посреди зала из-под земли поднимается мраморная рука — в ней факел, немеркнущий огонь вечной славы.

И снова в путь. Останавливаемся перед статуей матери, оплакивающей бойца. Как и все скульптуры ансамбля, фигура эта выполнена из сурового материала — бетона, но выполнена так тонко, что сквозь ткань, покрывающую фигуру воина, явственно видны очертания его лица. За статуей — плиты братских могил. Вьющаяся между ними дорожка выводит нас к подножию статуи Родины. Подняв меч, вся порыв, вся движение, она призывает к победе и, как самый звучный аккорд, завершает величественный памятник героям Сталинградской битвы. Высота статуи 52 метра.

Так заканчивается великое восхождение на Мамаев курган. Так заканчивается рассказ о великой битве, ведущее место в котором принадлежит безусловно искусству скульптуры.

От памятника к памятнику совершенствуя своё мастерство, советские скульпторы и архитекторы создают величественные мемориальные монументы — памятники нового типа, каких не знали минувшие столетия.

Строг и лаконичен памятник на Марсовом поле. Торжественное настроение просветлённого покоя охватывает посетителей трагического ансамбля на Пискарёвском кладбище в Ленинграде. В жаркую битву за Сталинград переносит нас ансамбль-памятник на Мамаевом кургане.

Рассказ этот можно продолжать снова и снова, потому что и в нашей стране, и за её рубежами народы не хотят войны, потому что на полях былых сражений и подвигов с каждым годом возникают всё новые историко-мемориальные памятники.

Раскрывая перед посетителями величие и драматизм минувших событий, они зажигают души протестом, призывают к борьбе за мир во всём мире.

ИЗ ЗАПИСОК ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО АРХИВАРИУСА

Однажды полицейский, регулировавший уличное движение в американском городе Майами, с удивлением заметил, что мимо него пронёсся автомобиль с обезьяной за рулём.

Машина была, конечно, моментально задержана.

Сидевший рядом с необычным шофёром владелец автомобиля пригласил полисмена прокатиться с ними по городу.

Мартышка вела машину безупречно, строго соблюдая правила движения. И всё же в штате, где произошёл этот небывалый случай, был издан специальный указ, запрещающий обезьянам водить автомобили.

Однажды, это было очень давно, в один немецкий городок приехал старый фермер. Остановился перед аптекой, снял с воза дверь — да, входную дверь деревенского дома, — внёс её внутрь и обратился к аптекарю:

— Вот какое дело. Заболела моя старуха. Пришёл лекарь, хотел прописать ей микстуру. На беду, не найти было ни чернил, ни бумаги. Тогда лекарь — видите? — написал мелом на двери, что нужно, а я снял её с петель и привёз к вам. Выручите и приготовьте лекарство для больной женщины.

Аптекарь улыбнулся, но выполнил просьбу фермера.

И. Квятковский

БЕССМЕРТНЫЙ КРЕЙСЕР

Не зря говорят про корабли, что они, как и люди, имеют свою судьбу. Их было три совершенно одинаковых крейсера, названных именами древних богинь: «Паллада», «Диана» и «Аврора». Но только ей одной — «Авроре» — было суждено бессмертие.

Её создали в Ленинграде. Сталь дали ижорцы, корпус построили на Ново-Адмиралтейском заводе, машины — на Франко-Русском. Десятки предприятий нашего города поставили вооружение и оборудование для этого крейсера.

11 мая 1900 года корабль торжественно спустили на воду. Так «Аврора» оказалась ровесницей XX века, века техники и грандиозных событий. И никто не сможет упрекнуть её в том, что она оказалась недостойной своего времени.

Иной военный корабль плавает десятилетия, не сделав ни одного выстрела по противнику.

Иначе сложилась биография «Авроры». Едва вступив в строй боевых кораблей Балтийского флота, она пошла навстречу врагу. Началась русско-японская война. На Балтике сформировали Вторую тихоокеанскую эскадру, в состав которой вошла «Аврора».

По тем временам это был сильный крейсер. Его артиллерия состояла из восьми 152-миллиметровых орудий и 24 пушек калибром 75 мм , водоизмещение корабля превышало 6700 т . Три машины общей мощностью 11610 л. с. обеспечивали полный ход в 20 узлов, то есть около 37,2 км/час . Экипаж состоял из 550 матросов и 20 офицеров.

Русским морякам предстоял длинный и трудный путь. Они должны были пройти Атлантический океан, обогнуть Африку, пройти Индийский океан, Южно-Китайское море и прорваться во Владивосток. На всём этом длиннейшем пути Россия не имела ни одной собственной базы, где бы корабли могли пополнить запасы угля, провизии, пресной воды или произвести какой-либо ремонт. Полный запас угля на «Авроре» позволял ей идти без захода в порты около 4000 миль. Англия относилась к Японии дружественно, и под английским влиянием ряд иностранных государств не только отказал русским кораблям в помощи, но даже запретил вход в их порты. Вот почему вместе с боевыми кораблями шли буксирные, госпитальные и транспортные суда с углем, провизией, пресной водой и даже пароход-мастерская «Камчатка».

Утром 12 мая 1905 года, когда до Корейского пролива оставались мили, над морем нависла мгла и моросил дождь. Раздувшийся вовсю зюйд-ост срывал гребни волн, превращая их в серую мокрую пыль.

Нашим морякам временами казалось, что «Аврора» на Балтике, а не в Южно-Китайском море, вблизи Японии. Погода вселяла надежду прорваться во Владивосток без боя. Но туман неожиданно растаял, и в далёкой дымке сигнальщик «Авроры» различил очертания какого-то судна. Это был японский разведчик, следивший за эскадрой. Прорыв не удался, и нашим морякам предстояла одна из величайших морских битв, вошедшая в историю под названием Цусимское сражение.

Раздался сигнал боевой тревоги. Из-за гористого острова Котсу-Сима вышел японский крейсер «Идзуми», за ним шли и другие крейсера. Заговорили пушки «Авроры», и начался бой.

Бой закончился 14 мая 1905 года с заходом солнца. В ночь на 15 мая продолжались ночные атаки японских миноносцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/408049/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970.webp)