Зоя Зорина - Поведение животных

- Название:Поведение животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2000

- ISBN:5-271-00038-9, 5-17-001653-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зоя Зорина - Поведение животных краткое содержание

Очередной том популярной детской энциклопедии «Я познаю мир» посвящен поведению животных. Как животные возвращаются домой? Как они понимают друг друга? Способны ли животные на разумные поступки?

Все эти и многие другие вопросы обсуждаются в книге, которая будет интересна не только детям, но и взрослым.

В конце книги вы найдете предметно-именной указатель, который поможет лучше ориентироваться в представленном материале.

Поведение животных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гудолл узнала много важного также о поведении павианов и гиеновых собак. Эти знания составили материал ее книг «В тени человека» и «Невинные убийцы».

Остров обезьян на Псковщине

В России подобные наблюдения провел профессор Леонид Александрович Фирсов, автор многочисленных книг о высшей нервной деятельности человекообразных обезьян.

Мало кто в нашей стране знает о приматах столько, сколько знает этот ученый. Содержание шимпанзе в лаборатории — дело непростое: они очень восприимчивы к инфекциям. Врач по образованию, Фирсов тщательно следил за здоровьем обезьян и много сделал для того, чтобы разработать подходящий для них режим содержания.

Контакты с шимпанзе в неволе требуют большого мужества и осмотрительности, потому что с возрастом эти обезьяны становятся все более агрессивными. Недаром цирковые дрессировщики используют в качестве «артистов» исключительно детенышей и «подростков».

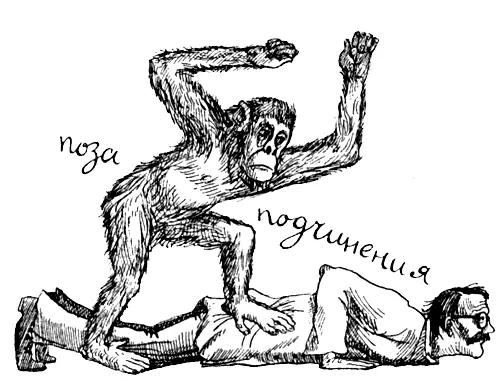

В том, что даже молодые обезьяны могут быть опасны для окружающих, неоднократно приходилось убеждаться ученым, изучавшим их поведение. Поэтому, если шимпанзе выбирается из клетки и отправляется гулять по институту, то наученные горьким опытом сотрудники немедленно поступают так же, как на первых порах поступали их коллеги при встрече с дикими шимпанзе или гориллами. Они принимают «позу подчинения» — падают на пол, чтобы уклониться от опасного контакта. Л. A. Фирсов лишился нескольких пальцев на руках, когда усмирял вырвавшегося из клетки самца.

Свои работы ученый начал с изучения относительно простых условных рефлексов у макак-резусов (вид мартышек) и шимпанзе, но постепенно переходил ко все более и более сложным формам поведения. С помощью своих опытов он доказал, что они обладают способностью к решению сложных задач на сообразительность и даже зачатками абстрактного мышления.

Фирсову было интересно узнать, как проявятся выявленные им в лаборатории способности шимпанзе, если тех же обезьян наблюдать в условиях, приближенных к естественным. Для этого ученый решил выпустить их в лес и продолжить эксперименты там. Поскольку возможности отвезти обезьян в родную для них Африку у советских ученых не было, их выпустили на одном из озерных островов в малонаселенном районе Псковской области.

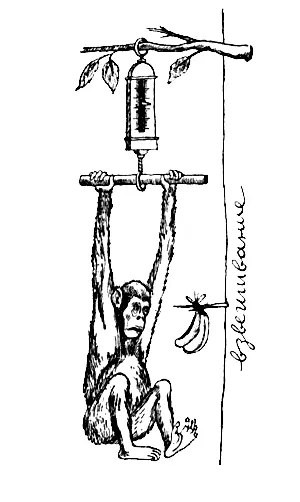

В условиях полусвободного содержания было достаточно просто наблюдать не только за поведением обезьян, но и за их физиологическими показателями: давлением, сердечной деятельностью и весом. Например, для измерения веса шимпанзе Гудолл пришлось изобрести особое приспособление: высоко в ветвях дерева укрепляли мощные пружинные весы, похожие на обычный безмен. Вместо крючка, на который мы подвешиваем груз, они были снабжены перекладиной, а чтобы заставить обезьян за нее ухватиться, к ней прикрепляли бананы.

Шимпанзе, прожившие в вольерах и клетках всю свою сознательную жизнь, оказавшись на воле, очень быстро освоили совершенно новую для них среду обитания. Они быстро перешли на подножный корм — научились выбирать подходящие растения, и прилежно их отыскивали, хотя до тех пор получали еду в готовом виде от человека, и вполне привыкли к этому. Интересно, что для добывания пищи в новой обстановке эти «клеточные» обезьяны целенаправленно применяли орудия — палки.

Важная часть жизни шимпанзе — устройство места для ночлега. На воле они спят в гнездах, которые строят высоко на деревьях. Шимпанзе постоянно перемещаются по своей территории, которая простирается у некоторых групп на сотни квадратных километров, поэтому каждый день они устраивают новые гнезда в тех местах, где их застанет ночь. Оказалось, что обезьяны, всю жизнь прожившие в клетках, «вспомнили» обычаи своих свободных сородичей и, очутившись на свободе, обнаружили умение строить гнезда, вполне пригодные для сна.

Не менее удивительно, что, оказавшись предоставленными сами себе, они сделались осторожными, как всякие дикие звери, и вполне могли бы избежать опасности, если бы она им грозила.

Интересными оказались и наблюдения Л. A. Фирсова за выпущенными на озерный остров макаками-резусами. Их лишь незадолго до этого привезли из Индии. Как ни странно, макаки легко привыкают к совершенно новому для них климату и полностью обеспечивают себя пищей. Так же, как и шимпанзе, они легко применяли в новых условиях те навыки, которым их успели обучить в лаборатории. Но вот использовать палки или другие орудия для каких-то подсобных целей ни один из макак-резусов не смог — тут-то и проявилось различие в интеллекте человекообразных обезьян и их более примитивных собратьев.

Все, что происходило с обезьянами на острове, вошло в научно-популярный фильм «Обезьяний остров». Очень советуем при возможности посмотреть его.

Тайны воронов

Наблюдения за животными в их естественной среде обитания становятся все более популярными среди биологов. «Ворон зимой» — так называется книга американского ученого Берндта Хейнриха, который изучал поведение одной из самых интересных птиц — ворона. К ворону у людей издавна сложилось особое отношение. Во время войны, когда перед сражением в поле сосредотачивалась конница, всадники могли видеть кружащих в небе воронов. Птицы каким-то образом предвидели, что вскоре будут убитые (и люди, и лошади), и ждали этого. Человек, которому завтра предстоит сражение, думал о своей судьбе, а кружащий в небе ворон казался ему вестником гибели. Может быть, поэтому за вороном укрепилась репутация «вещей» птицы. Упоминания об этом можно найти во многих старинных мифах и сказках самых разных народов мира. А помните русскую песню: «Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной? Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой!»

По мнению Хейнриха, ворон занимает последнюю строчку в списке живых объектов, удобных для научных исследований. Действительно, наблюдать за ним было крайне сложно. В гористой местности штата Мэн, где работал ученый, низины густо заросли туей и пихтой, крутые склоны не менее густо покрыты дубами и буками, а гребни гор увенчаны зарослями красной ели. Зимой постоянно бушуют вьюги, температура часто опускается ниже -35° и выпадает более чем метровый слой снега. К тому же ворон очень пуглив и осторожен (в отличие от обитающих в тех же местах его родственниц — соек и ворон), он редко подпускает к себе наблюдателя. Ворон кочует по огромным пространствам, иногда преодолевая сотни километров пути. Одинаковое черное оперение делает этих птиц неотличимыми друг от друга, да и пол их определить по внешним признакам тоже нельзя. Вот и попробуй что-нибудь понять в поведении этих птиц в таких условиях! И все же, несмотря на все трудности, Хейнриху удалось проникнуть во многие тайны их жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: