Игорь Акимушкин - Мир животных. Домашние животные

- Название:Мир животных. Домашние животные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Акимушкин - Мир животных. Домашние животные краткое содержание

В первой книге «Мира животных» (автор написал шесть таких книг) рассказывается о семи отрядах класса млекопитающих: о клоачных, сумчатых, насекомоядных, шерстокрылах, хищных, непарнокопытных и парнокопытных. Вторая посвящена остальным двенадцати отрядам млекопитающих: рукокрылым, приматам, неполнозубым, панголинам, зайцеобразным, грызунам, китообразным, ластоногим, трубкозубым, даманам, сиренам и хоботным. Третья книга включает рассказы о птицах. В четвертой говорится о рыбообразных; акулах, скатах и химерах; костных рыбах; земноводных и пресмыкающихся. В пятой собраны рассказы о насекомых. Шестая повествует о домашних животных.

Мир животных. Домашние животные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

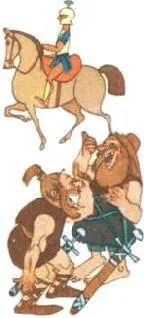

Испанцы взяли в плен Монтесуму, заковали его в цепи, затем Кортес, оставив в городе небольшой гарнизон, отправился сразиться с враждебным ему испанским отрядом, разбил его и снова вернулся в Мехико. Но тут мексиканцы подняли восстание, умер от ран Монтесума, испанцы с большими потерями бежали из Мехико, а потом, в 1521 году, завоевали его окончательно. Все это детально описано участником походов Кортеса, Берналем Диасом, и почти на каждой странице — восхваление лошадей, без которых, говорит он, «мы погибли бы». Он дает точную справку о каждой лошади, какой она была масти, где и кем приобретена, какие у нее достоинства и пороки.

Как особое и важное событие описал Берналь Диас случай, когда одна мертвая лошадь попала в руки индейцев. Педро де Морон, «особенно храбрый и опытный», с тремя товарищами ворвался в ряды индейцев. Индейцы схватили его копье, и тот не смог маневрировать. Под ним убили лошадь. Товарищи бросились его выручать, вытащили из свалки раненого. А из-за мертвой лошади началось настоящее сражение. Испанцам пришлось отступить, индейцы утащили лошадь с собой. В ближайшие дни они показывали ее по разным городам, чтобы их сограждане убедились в том, что лошадь обычное смертное животное, а не сверхъестественное существо. Кортеса все это очень огорчило.

Важную роль играли лошади и при покорении Перу испанцами под начальством Франсиско Писсаро. Правда, страх перед «кентаврами» здесь был уже меньше. Со временем индейцы научились с помощью лассо стягивать всадников с коней, а позднее некоторые сами сели на отбитых у испанцев лошадей.

Вторая интермедия: о сбруе и подковах

Здесь мнения разных авторов не по всем пунктам сходятся. Особенно в вопросе о седлах и подковах.

Раньше всего человек научился пользоваться уздой. Примитивные удила из сыромятных ремней были уже в употреблении на прародине ариев, в южно-русских степях. Там же позднее появились и железные удила, или трензеля.

Долго люди ездили, что называется, охлюпкой, без седла. Греческие и римские всадники накидывали на конские спины попоны и бодро выступали в бой и на цирковые ристалища. А германцы презирали и попоны. По их понятиям, говорил Юлий Цезарь, нет ничего более постыдного и малодушного для всадника, как сидеть на мягкой подстилке. На таких «трусов» они смело нападали, даже если и встречали их многочисленный отряд. И тем не менее именно германцы, разгромившие в IV веке Рим, сидели уже в седлах. Они укрепляли по бокам холки коня две плоские доски, так чтобы хребет лошади торчал между ними. Доски покрывали звериной шкурой.

К этому же времени относится и первое упоминание о седле в римских документах: была издана инструкция, приказывающая, чтобы самые тяжелые седла были у почтовых лошадей.

Непонятно, почему западные народы не заимствовали у ассирийцев такое важное изобретение, как седло. В Ассирии уже в VIII веке до нашей эры были небольшие седла — попоны. Они крепились подпругами и нагрудными ремнями.

«В VII веке до нашей эры появляется небольшое треугольной формы мягкое седло, возможно, с передней и задней подпругой, положенное поверх большой попоны» (В. Б. Ковалевская).

Ассирийцы же (в VIII веке) изобрели и мартингал — пристегнутый к передней подпруге ремень, идущий под грудь лошади и дальше, раздваиваясь, к одному и другому поводу. Он не дает лошади слишком сильно задирать вверх голову.

Первые стремена (не железные, а петли из ремней) изображены на найденной при раскопках Чертомлыкского кургана знаменитой античной амфоре для вина, украшенной сценами из скифской жизни. Изготовлена эта ваза, очевидно, в IV веке до нашей эры. Позднее у варваров были связанные из палочек стремена в виде треугольника.

«Также не были известны в древности и подковы.

Ни один писатель не упоминает о них, ни одна раскопка не обнаруживает лошадей с подковами» (Ганс Бауэр).

Самая древняя форма подков — «башмаки» из лыка или конопли. У лошадей Чингисхана копыта были обмотаны кожей. Но на тысячу лет раньше употреблялись такие подковы: массивные, кованные из железа «башмаки», которые ремнями крепились к лошадиной ноге.

Настоящего типа подковы (с гвоздями), возможно, были изобретены только в V веке. В рыцарские времена подковы имели символическое значение: они представляли достоинство коня и всадника. В наказание подковы снимались — одна, две, три или четыре. Ездить на «босой» лошади считалось большим позором.

Шпоры появились в IV веке до нашей эры. Вначале это были просто деревянные острые колышки, которые привязывали ремнями к пятке. Во времена расцвета Древнего Рима уже знали железные шпоры. Их форма и способ крепления к башмакам, а позднее сапогам менялись от века к веку.

Шоры на глазах были уже у лошадей Древнего Египта.

Дамское седло вошло в употребление в XII веке, но еще четыреста лет назад английская королева Елизавета ездила на прогулки, сидя по-мужски на крупе лошади позади своего шталмейстера.

И наконец, последнее изобретение — мундштук был придуман основателем высшей школы верховой езды итальянцем Пиньятелли в XVII веке. С тех пор, кажется, значительных «рационализаторских предложений» по части конской сбруи не поступало.

Почта!

Еще недавно, до тракторов, на лошадях пахали, боронили, впрягали их в жнейки, возили зерно и прочие сельскохозяйственные продукты и другую поклажу. Но во времена, о которых сейчас пойдет речь, в сельском хозяйстве лошадь не использовали. Пахали на быках, верблюдах и ослах, на них же перевозили всякие тяжести. Лошадей разводили и берегли главным образом для войны. В мирное время они выполняли не сельскохозяйственные работы, а перевозили почту и пассажиров.

В Древней Греции, Индии, Египте и в Риме (пока его владения не распространились за Апеннинский полуостров) почтовых лошадей не было. Всякого рода известия и письма разносили гонцы-скороходы. Первые почтовые лошади появились в Персии при царе Кире. Конные гонцы назывались у персов «ангары». Они были на содержании у правительства и развозили послания, имевшие государственное значение. Греческий историк Геродот рассказывает о почтовой дороге длиной в 2500 километров из Сард в Сузы, зимнюю резиденцию персидского царя. На дороге было 111 станций, где всадник-гонец передавал, как эстафету, свои донесения другому гонцу. Такая же дорога с переменными лошадьми и всадниками вела из Суз в Вавилон и, надо полагать, в другие города Персидского царства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: