Олег Девлетов - Лекции по истории Древнего Востока

- Название:Лекции по истории Древнего Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:неизвестен

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4475-2862-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Девлетов - Лекции по истории Древнего Востока краткое содержание

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

В учебном пособии автор рассматривает важнейшие вопросы всех разделов курса истории Древнего Востока, обращает внимание студентов на дискуссионные проблемы, излагает различные точки зрения на них.

Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей, изучающих дисциплину «Всемирная история» в Гуманитарно-экономическом и информационно-технологическом институте.

Лекции по истории Древнего Востока - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

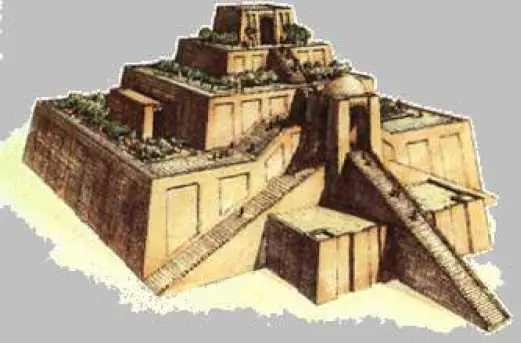

Рис. 15. Белый храм и зиккурат в Уре. Реконструкция. XXI в. до н. э. Камень. Основание 56 х 52 м, высота 21 м. Ур, Ирак

Однако с течением времени в государстве накапливались многочисленные проблемы, росло недовольство населения. Началось отпадение отдельных городов, например Иссина, Эшнуны. В таких условиях оказалось сложно выстроить оборону и дать отпор новой волне кочевников-амореев и восточному государству Элам. Именно эламиты разрушили Ур, захватили статуи богов и увели в плен последнего представителя царской династии (2003 г. д. н. э.). Сохранившиеся литературные произведения, так называемые «Плачи» над гибелью Ура, Аккада, Ниппура, как реквием звучат над сошедшим на рубеже III–II тысячелетий д. н. э. со страниц истории Шумеро-Аккадским царством.

Подводя итог существования ранних городов-государств, можно отметить следующее.

Для III тыс. д. н. э. был характерным экономический подъём. Это произошло благодаря развитию земледельческого хозяйства на базе ирригации и более широким, чем прежде, использованием металла. К концу периода создается обширная оросительная сеть в масштабах всей южной части страны.

Высокого уровня достигло ремесло. На первом месте стоит металлургическое производство. Из меди шумеры изготовляли различные орудия труда и оружие, научились также получать бронзу. Из меди, золота и серебра делали украшения, а также сосуды и светильники. Шумерскому обществу был известен способ изготовления фаянса, стекла. Возможно, обнаруженный при раскопках Эреду, хранящийся в Британском музее, – самый древний стеклянный слиток. Он датируется первой половиной III тысячелетия д. н. э.

В этот период произошло отделение торговли от ремесла. Ремесла и торговля сосредоточиваются в городских центрах, растет площадь городов, увеличивается число их жителей. Из общин выделяются специальные торговцы – тамкары, которые занимаются обменом товаров и продуктов. Мерилом стоимости при этом служат зерно и скот, но используется уже и металлический эквивалент – медь и серебро. Развивается торговля с Сирией, Закавказьем, Ираном, островами и побережьем Персидского залива. Шумерские города выводят торговые колонии вплоть до северных и восточных пределов Месопотамии.

Рассматривая социальную структуру общества шумерских городов-государств, следует отметить наличие рабов. Основным источником рабства являлась война. Рабов клеймили, содержали в колодках, нередко они работали под контролем надзирателей, подвергались побоям. Рабы были храмовыми и частновладельческими. В храмах рабов использовали не только на тяжелых работах, но и в культовых церемониях, например как певчих. Храмы владели значительным количеством рабов (около 100–200). В частных хозяйствах их число было небольшим (1–3), а в хозяйствах правителя – несколько десятков.

Предполагают, что в целом, например, в Лагашском государстве на 80—100 тыс. свободных приходилось более 30 тыс. рабов, в Шуруппаке на 30–40 тыс. свободных – 2–3 тыс. рабов. Рабы стоили от 15 до 23 сиклей серебра (1 сикль примерно 8 г).

Иерархичность общества проявлялась в наличии и других категорий населения. Было много подневольных работников: разорившиеся и лишившиеся своих наделов общинники, младшие члены бедных семей, лица, пожертвованные в храмы по обету, пришельцы из других общин, совершившие те или иные преступления граждане. Такие подневольные работники трудились рядом с рабами как в храмовых, так и в частных хозяйствах, их положение было близким к рабскому.

Верхушку шумерского общества составляла родовая знать, высшее жречество, представители администрации, образующие служилую знать, значение которой все более возрастало. Все они обладали крупными участками земли, десятками рабов и подневольных работников.

Примерно половину населения в шумерском городе-государстве составляли рядовые общинники, владевшие небольшими наделами общинной земли, объединенными в территориальные и большесемейные общины.

Земля в шумерском городе-государстве делилась на две части. Одна находилась в собственности территориальной общины, но передавалась в индивидуальное владение большим семьям, из которых состояла община. Эта земля могла продаваться и покупаться, а, следовательно, могли быть созданы крупные земельные владения у отдельных лиц. Другая часть составляла фонд храмовой земли. Эти земли могли отдаваться в пользование и аренду.

Политические структуры шумерского общества были представлены выборной должностью «эн» – верховный жрец (иногда жрица), руководителя города. Помимо жреческих функций и управления храмовым административным аппаратом в круг его обязанностей входило руководство храмовым и городским строительством, сооружением оросительной сети и другими общественными работами, распоряжение имуществом общины и ее экономической жизнью.

Иногда употреблялся термин «лугаль», который мог быть эпитетом по отношению к «эн» и переводиться как «большой человек, господин, царь», а мог означать и другое лицо – военного вождя, осуществлявшего эту функцию во время военных действий. Однако чаще всего тот же «эн» избирался военачальником и в этом качестве руководил действиями военных отрядов – основы будущей армии.

В дальнейшем во главе шумерских городов-государств становятся правители с титулом либо «эн-си», либо «лугаль». Термин «энси» примерно переводится как «жрец-строитель». Власть «энси» была выборной, и его правление в связи с этим называлось «чередом».

Функции «лугаля» в основном совпадали с функциями «энси», но, очевидно, это был более почетный и масштабный титул, обычно принимаемый правителями крупных городов, а иногда даже их объединений и связанный с военными полномочиями и большей полнотой власти.

На протяжении всего III тыс. функционировали совет старейшин и народное собрание из числа полноправных общинников-воинов. В их полномочия входило избрание или низложение правителя (из числа членов совета и определенного рода), контроль за его деятельностью, принятие в члены общины, совещательная роль при правителе, особенно в вопросе о войне, суд на основе обычного права, поддержание внутреннего порядка, управление общинным имуществом.

Однако затем роль народных собраний падает, должность руководителя становится наследственной, и сам характер монархической власти приобретает черты деспотии. Суть деспотии заключалась в том, что стоящий во главе государства правитель обладал неограниченной властью. Он являлся собственником всех земель, во время войны был верховным главнокомандующим, выполнял функции верховного жреца и судьи. К нему стекались налоги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: