Олег Девлетов - Лекции по истории Древнего Востока

- Название:Лекции по истории Древнего Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:неизвестен

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4475-2862-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Девлетов - Лекции по истории Древнего Востока краткое содержание

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

В учебном пособии автор рассматривает важнейшие вопросы всех разделов курса истории Древнего Востока, обращает внимание студентов на дискуссионные проблемы, излагает различные точки зрения на них.

Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей, изучающих дисциплину «Всемирная история» в Гуманитарно-экономическом и информационно-технологическом институте.

Лекции по истории Древнего Востока - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При внуке Саргона, сыне Синаххериба от вавилонянки, Асархаддоне, Вавилон был восстановлен. Однако методы расправы с непокорными городами ассирийцы использовали и дальше. Трагичная судьба ожидала Сидон, который также был разрушен. Успешными были походы против Египта. Он был покорен, правда, ненадолго.

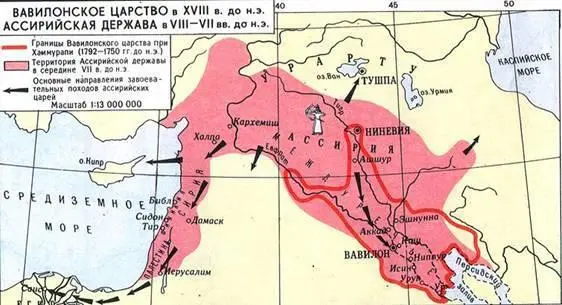

В середине VII в. до н. э. при Ашшурбанапале (669 – примерно 629 гг. д.н. э.), сыне Асархаддона, Ассирия достигла зенита своего могущества. Границы ее простирались от Египта до Мидии и от Средиземноморья до Персидского залива. Богато отстроенная новая столица Ниневия поражала своим великолепием: в одной только ее библиотеке хранилось свыше 20 тыс. табличек с текстами. Эти письмена на аккадском языке позволили современной науке немало узнать о ближневосточной древности, но в устной речи в то время уже господствовал ставший практически международным арамейский язык. По всей стране строились и реставрировались дворцы и храмы.

Но со смертью Ашшурбанапала начался период смут и упадка, который закончился в конце VII в. до н. э. гибелью империи, павшей под ударами соединенных сил Мидии и восставшего Вавилона.

Последние десятилетия великой империи наполнены драматическими событиями. В 652 г. до н. э. восстал Вавилон, где правил брат ассирийского владыки, Шамаш-шум-укин. Три года осады и ужасающего голода закончились падением города. Шамаш-шум-укин не захотел сдаваться. Он приказал поджечь дворец и бросился в пламя.

Элам, союзник Вавилона, подвергся разгрому в 647 и 646 гг. до н. э. Это государство навсегда потеряло статус «великой державы».

Напряжение сил в борьбе с врагами стоило Ассирии дорого. В 630-е гг. до н. э. началась череда гражданских войн. Ослабленная империя не смогла дать отпор противнику. Заключившие для скрепления союза династический брак Вавилония и Мидия в 612 г. до н. э. осадили Ниневию и взяли ее через 3 месяца. Город разрушили и разграбили. Последние очаги ассирийского сопротивления были подавлены в 605 г. до н. э.

Так закончила свое существование великая «мировая держава».

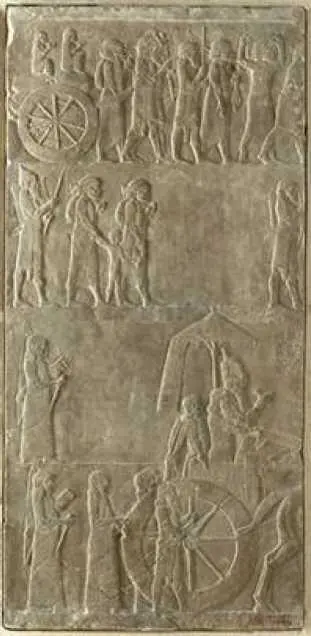

Рис. 28. Ашшурбанипал на колеснице и эламские пленные. Рельеф дворца Ашшурбанипала в Ниневии. VII в. до н. э. Алебастр, барельеф. Высота 1,63 м, ширина 0,77 м. Лувр, Париж

Фрагмент декорации дворца Ашшурбанипала в Ниневии, иллюстрирующий военную кампанию ассирийцев против Элама, которая закончилась захватом и разграблением Суз. В нижней части фрагмента, на триумфальной колеснице под зонтиком стоит могущественный царь Ашшурбанипал (правил в 669–631 гг. до н. э.). Традиционно, фигура царя имеет больший размер, нежели все остальные персонажи. Царь держит в руке нераспустившийся бутон, что является частью ассирийской судебной церемонии. На голове у монарха – усеченная коническая тиара, вошедшая в употребление со времен правления Ашшурнасирапала II (883–859 гг. до н. э.). За колесницей следуют безбородые сановники в церемониальных одеждах: вероятнее всего, это царская охрана или конюшие. Покоренные ассирийцами народы обыкновенно депортировались. На рельефе мы видим депортацию пленных врагов под надзором ассирийской армии. Солдаты толкают мужчин, несущих скромные пожитки. Двое пленников тащат повозку, в которой сидят женщины с наброшенными на лица вуалями. Голый ребенок бредет между двух мужчин. Вообще говоря, изображения женщин и детей весьма редки в ассирийском искусстве. Здесь они представлены, чтобы подчеркнуть, что все население Элама было депортировано, поголовно. В действительности изображения женщин и детей придают рельефу особый пафос.

Рис. 29

За тысячелетие с небольшим Ассирия проделала большой путь от раннего протогосударства до «мировой» империи. Интересна динамика ее внутренней структуры. В общине раннего Ашшура не было даже наследственной власти правителя – он был выборным и распоряжался царско-храмовым хозяйством, налогами и повинностями населения. Приток пленных создавал базу для появления слоя неполноправных работников, обрабатывавших отделявшиеся от общины земли государственно-храмовых хозяйств. За свой труд неполноправные получали в этих хозяйствах наделы.

Некоторый доход общество имело за счет транзитной торговли, причем этот доход усиливал административные верхи, добившиеся наследственной власти не только для правителя, но и для иных должностных лиц. Чиновники и воины получали за службу наделы, обрабатывавшиеся чаще всего теми же неполноправными работникам царско-храмовых хозяйств.

К рабам ассирийцы относились различно: квалифицированных охотно использовали в сфере ремесла в царско-храмовых хозяйствах, остальные были заняты обработкой земель. Статус рабов существенно отличался от статуса полноправных. Ассирийские законы, например, строго запрещали рабыням носить такой же платок, что носили полноправные женщины; существовали различавшиеся по вавилонской схеме системы штрафов для полноправных и рабов. Однако рабы обладали определенными имущественными и социальными правами, вплоть до права жениться, иметь семью и хозяйство. Это вело к постепенному повышению их статуса, особенно статуса их потомков, до уровня неполноправных.

Ассирийская семья отличалась тенденцией к сильному отцовскому праву с приниженным и почти бесправным положением женщины, столь отличным, скажем, от положения хеттской женщины. Главой семьи, распоряжавшимся ее имуществом и полученным от общины наделом, был отец-патриарх, обычно имевший несколько жен и наложниц. Его старший сын имел преимущественные права на наследство, включая двойную долю при разделе.

Развитие Ассирии на рубеже II–I тысячелетий до н. э. вело к появлению и упрочению частнособственнических отношений. Возникали залог, долговое рабство и даже продажа имущества – вначале через институт «усыновления». Появлялась практика отработки зависимыми повинностей их патронов из числа разбогатевших. Расширение границ Ассирии, приток дани и иных богатств, в том числе и доходов от транзитной торговли, способствовали укреплению государственного хозяйства, в которое вливались десятки тысяч иноплеменников, – только из Сирии при Тиглатпаласаре III были переселены 73 тыс. человек. И хотя параллельно усиливались влияние и роль частного сектора, выступления представителей которого за свои права побуждали некоторых правителей, как, например, Саргона II, идти на уступки, в целом государственное хозяйство в экономике страны преобладало. Особенно это видно на примере той его части, которая работала на войну и обслуживание армии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: