Олег Девлетов - Лекции по истории Древнего Востока

- Название:Лекции по истории Древнего Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:неизвестен

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4475-2862-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Девлетов - Лекции по истории Древнего Востока краткое содержание

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

В учебном пособии автор рассматривает важнейшие вопросы всех разделов курса истории Древнего Востока, обращает внимание студентов на дискуссионные проблемы, излагает различные точки зрения на них.

Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей, изучающих дисциплину «Всемирная история» в Гуманитарно-экономическом и информационно-технологическом институте.

Лекции по истории Древнего Востока - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

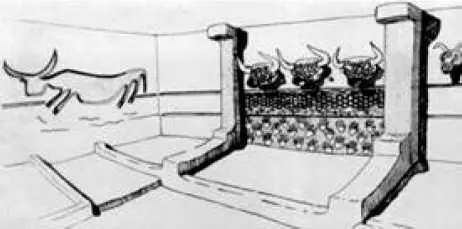

Рис. 4. Реконструкция святилища

С ростом земледельческого населения в предгорьях часть его стала уходить все далее в глубь степей. По мере того как подобные общинные группы удалялись от районов более или менее обеспеченного дождевого или ручьевого орошения, в их хозяйстве все большее значение приобретал выпас скота, а посев ячменя и полбы, как экономически менее надежный, играл все более подсобную роль. Однако, не одомашнив ещё ни коня, ни верблюда, скотоводы не могли совершать далеких сезонных перекочевок, необходимых для восстановления травяного покрова па пастбищах, и вообще они не могли еще слишком далеко отходить от воды. Да и земледелие они обычно не совсем забрасывали. Когда же в результате хищнического скармливания овцам скудных южных степных пастбищ пли после какого-либо периода катастрофических засух выпас скота в данном районе становился невозможным, скотоводы массами переселялись на другие места.

Так в течение VIII–VI тысячелетий до н. э. совершалось расселение афразийских племен (видимо, потомков мезолитического населения Передней Азии) по Северной Африке, а также по степным районам Ближнего Востока (Аравии, Сирии, Месопотамии, где сохранились – или куда переселились – племена семитской языковой семьи афразийской языковой надсемьи).

Начиная с V–III тысячелетий до н. э. расселялись в разные стороны племена, говорившие на диалектах индоевропейского языкового семейства. Уже ко II тысячелетию до н. э. эти племена, передавая язык местному населению и вовлекая его в дальнейшую миграцию, распространились от Атлантического до Индийского океана.

Такие переселения были, конечно, не случайны. С одной стороны, они были связаны с вековыми колебаниями климата: так, в VI и II тысячелетиях до н. э. господствовали условия засух, и это могло стимулировать уход племен в поисках более благоприятных условий для жизни. С другой стороны, в V–IV тысячелетиях климатические условия были благоприятны, у племен, живших скотоводством и земледелием, смертность падала, и возникал относительный избыток населения, начинавшего растекаться в разные стороны, но в основном в пределах климатической зоны, благоприятствовавшей типу хозяйства данных племен.

Население Земли тогда было очень редким, и передвижение племен приводило, по данным исторической лингвистики, не столько к уничтожению или вытеснению коренных жителей, сколько к ассимиляции пришлого населения с коренным, так что в этническом (по не в языковом) отношении волна дальнейшего передвижения могла совершенно отличаться от первоначальной.

Люди, принесшие в VI–V тысячелетиях до н. э. афразийские (семито-хамитские) языки в глубь Африки, и люди, с которыми во II–I тысячелетиях до н. э. индоевропейские языки пришли к берегам Бенгальского залива (совр. Бангладеш), нисколько не походили по внешнему облику и мало походили по культуре на тех, которые дали первый толчок распространению земледельческо-скотоводческих племен.

Хотя эти относительно подвижные скотоводческо-земледельческие племена еще не были истинными кочевниками, можно все же говорить об отделении земледельцев, сидевших на орошенных землях, от скотоводов-полуземледельцев степей как о первом великом разделении труда. Между земледельцами и скотоводами уже тогда установился обмен; впрочем, он был необходим и раньше – ведь уже в поздне-каменном веке ни одна группа людей не могла обеспечить себя всем необходимым ей без обмена, предметом которого был, например, камень, годный для изготовления орудий (кремний, обсидиан). Такой камень на земле относительно редок. С открытием первых металлов (золота, меди, серебра) начался также и обмен металлов на различные ручные изделия, например ткани, причем обмен шел из рук в руки на значительные расстояния.

Возникновение производящего типа хозяйства, земледелия и скотоводства, создадут предпосылки для зарождения первых городов, письменности, расслоения общества (стратификации), наконец, государств.

Для появления из общин протогосударственных образований необходимы были определенные условия.

В земледельческой общине, давшей основу новой политической структуре, выстраивались отношения на основе важнейших принципов: во-первых, обмена-дара на престиж (то есть на подчеркнутое уважение коллектива по отношению к тем, кто способней других и чаще приносит им свою богатую добычу или щедро делится со всеми тем, что имеет). Складывались зависимые (патронажно-клиентные) связи, так как получатели даров и потребители дарованной всем продукции оказывались в зависимости от тех, кто щедрой рукой дарил и давал остальным то, чем обладал.

Вторым важнейшим принципом была практика централизованного перераспределения. Каждое домохозяйство обычно принадлежало большой семейноклановой группе (отец-патриарх с его женами, младшими братьями и взрослыми сыновьями; жены и дети братьев и сыновей; иногда также прибивавшиеся к группе одинокие аутсайдеры, потерявшие семейные связи). Глава группы имел право от имени коллектива распоряжаться всем его совокупным имуществом.

Право перераспределения помогало главе семейноклановой группы с помощью щедрых раздач имущества группы повышать свой престиж, обзаводиться клиентами и благодаря этому претендовать на выборные должности старейшины общины или его помощников.

Именно эти два принципа создали условия для возникновения усложненной структуры общества в виде земледельческой общины с ее выборным руководством.

Однако необходим был и ряд благоприятных обстоятельств: климатическо-экологический оптимум для земледелия, необходимую демографическую насыщенность данного региона, прежде всего плодородной долины реки, а также высокий уровень производственного потенциала, достигнутый лишь в позднем неолите и в эпоху бронзы.

Например, местонахождение в долинах великих рек, расположенных в теплом и мягком климате, с плодородными почвами и регулярными либо время от времени происходящими удобряющими их разливами. Кроме того, определенный уровень производственной деятельности людей, включавший рациональное использование ресурсов, регулярный обмен с соседями, кооперацию и координацию труда и, как следствие всего этого, устойчивый и имеющий тенденцию к возрастанию избыточный продукт.

Все эти условия, объективно достаточные для регулярного производства такого количества продуктов, прежде всего, пищи, которое позволяет коллективу содержать необходимые для функционирования аппарата администрации и освобожденные от обязательного физического труда по ведению земледельческого хозяйства слои (имеются в виду правитель и его родственники, чиновники, жрецы, воины, обслуживавшие их нужды ремесленники, слуги и рабы).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: