Владислав Сивоглазов - Окружающий мир. 3 класс. Часть 2

- Название:Окружающий мир. 3 класс. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11582-8, 978-5-358-11581-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Сивоглазов - Окружающий мир. 3 класс. Часть 2 краткое содержание

Учебник для 3 класса продолжает интегрированный курс «Окружающий мир». Главная цель учебника – дать начальные сведения о материках и разнообразии растительного и животного мира, социально-культурных процессах расселения человека, видах поселения.

В УМК входит электронное приложение, размещённое на сайте издательства «Дрофа», а также рабочая тетрадь для самостоятельной работы учащихся и методическое пособие, содержащее тематическое планирование и комментарии ко всем темам курса.

Окружающий мир. 3 класс. Часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На вопрос «Где вы живёте?» каждый ответит по-разному. Один скажет – в городе Москве, другой – в городе Новосибирске, третий – в городе Саратове, четвёртый – в посёлке Петровском, пятый – в деревне Григорьево.

Названия населённых пунктов – посёлков, деревень, городов – могут рассказать нам много интересного о жизни наших предков: когда и как заселялась территория, как осваивали землю, чем занимались, о торговых и культурных связях. У каждого названия есть своя история, своя судьба.

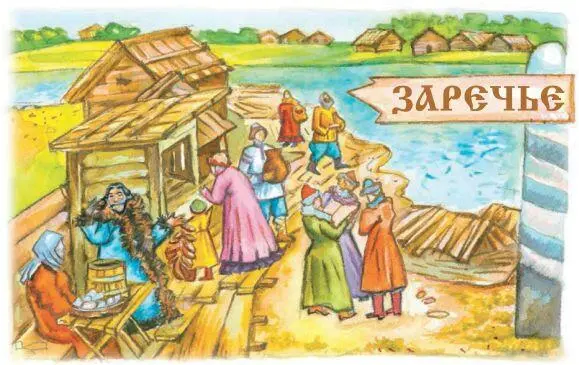

Люди часто давали названия своим посёлкам и деревням по их географическому положению. Так могли появиться деревня Заречье, сёла Подгорье, Высокое. Многие названия связаны с близостью какого-то примечательного места: Ольхо́вка, Березняки́, Е́льня.

А вот название деревни Слоновка в центре России совсем не свидетельствует о том, что здесь водились слоны. Оно появилось в результате потери первого гласного звука: первоначально название было Ослоновка («ослон» – жерди для просушки снопов сена).

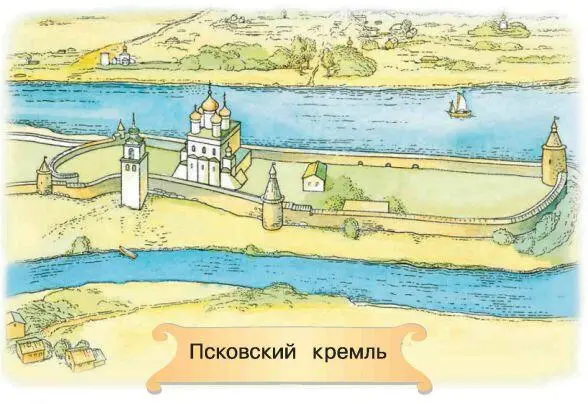

Если люди селились на берегу большой реки, то название населённому пункту часто давали по имени этой реки. Так появились города Томск (река Томь), Псков (река Пскова́), Тула (река Тулица). Город Омск стоит на впадении реки Омь в Иртыш. Он был основан в 1716 году как пограничная крепость для защиты от набегов кочевников и опорный пункт для освоения Сибири.

Москва строилась на берегу Москвы-реки. Много споров идёт по поводу названия города. Корень «моск−» переводят по-разному: «коровья река», «медвежья река» или «топкий, мокрый, болотистый», что отражало расположение города среди болот и лесов. Название города Суздаль, по мнению некоторых учёных, происходит от древнерусского слова, которое означает «сделать из глины». Суздаль – «глиняный, глинобитный» город.

Князья, основывая города, часто называли их в свою честь. Так на карте появились названия Владимир, Ярославль.

Ярославль построен в 1010 году на берегу реки Волги у слияния с ней реки Которосли ростовским князем Ярославом Мудрым. Князь, стремясь обезопасить подступы к Ростову Великому, основал здесь город-крепость и назвал его «о свое имя», то есть своим именем.

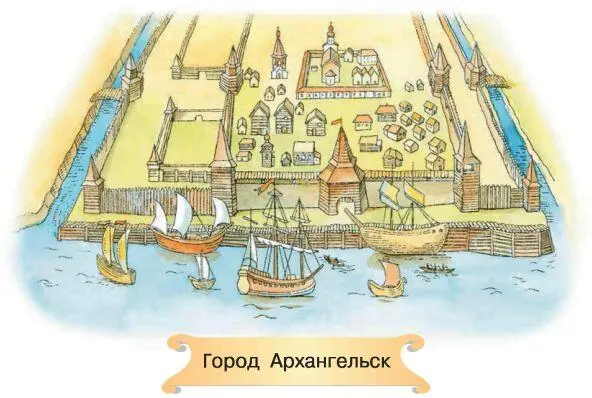

История города Архангельска начинается с XII века, когда новгородцы основали Михайло-Архангельский монастырь, к которому прилегали поселение и пристань. В XVI веке по указу царя Ивана Грозного здесь была возведена деревянная крепость. Своим величием она поражала приезжавших сюда иностранцев. Через Архангельск шла торговля со странами Западной Европы.

Архангельск сыграл значительную роль в становлении русского военно-морского и торгового флота. В XVII веке при личном участии императора Петра I в Архангельске было основано адмиралтейство*, а на близлежащем острове заложена корабельная верфь*. Там и состоялся спуск на воду корабля «Святой Павел» – первого торгового судна.

Первые упоминания о городе Вологда в письменных источниках относятся к 1147 году. Это один из старейших русских городов, расположенных на живописных берегах спокойной реки Вологды. Основан город новгородцами на пути волока, соединявшего бассейны рек Сухоны и Шексны. Раньше волоком называлось место, где ближе всего сходились две реки. Когда купцы везли по реке свои товары, здесь они перетаскивали (переволакивали) по суше суда и грузы с одной реки на другую.

Древний русский город был «воротами» на Север, являлся крупным торгово-ремесленным центром, форпо́стом* Москвы в борьбе с иноземными завоевателями.

Названия населённых пунктов рассказывают, когда и как заселялась территория, как осваивали землю, чем занимались наши предки.

Вопрос и задания

1. Найди в дополнительной литературе или в сети Интернет, что означает название села, деревни или города, где ты живёшь. Как оно возникло?

2. Посмотри на политическую карту России и найди города, названия которых связаны с названиями рек.

3. Определи, какой из городов, о которых говорилось в теме, самый древний.

Адмиралте́йство– место, где находятся верфи, мастерские, склады для постройки и ремонта кораблей.

Адмиралте́йство– место, где находятся верфи, мастерские, склады для постройки и ремонта кораблей.

Верфь– предприятие для построения и ремонта судов.

Форпо́ст– главный пост, укреплённый пункт на границе.

В России есть города, названные в честь путешественников и первооткрывателей. Городу Хабаровску дал имя русский землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. Он снарядил экспедицию на восток в поисках новых земель. Преодолевая огромные трудности, его отряд вышел к реке Амур.

В России есть города, названные в честь путешественников и первооткрывателей. Городу Хабаровску дал имя русский землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. Он снарядил экспедицию на восток в поисках новых земель. Преодолевая огромные трудности, его отряд вышел к реке Амур.

Члены экспедиции Хабарова изучали и исследовали амурские земли, строили крепости для защиты от набегов врагов из соседнего Китая. А вскоре на Амуре появились переселенцы: крестьяне, охотники и промышленники. Амурские земли стали неотъемлемой частью России.

Именем Хабарова благодарные потомки назвали город. Сначала это был просто военный пост. Постепенно он расширялся, его население увеличивалось. В 1893 году Хабаровск получил статус города.

Как был устроен город на Руси

Укреплённый центр города назывался кремль.Его основной задачей было служить крепостью и защищать жителей города от нападения неприятеля. Кремль располагался так, чтобы около него находилась естественная защита – вода. Поэтому одна сторона кремлёвской стены примыкала к реке или озеру, под стенами других сторон проходил ров. Особенно тщательно укрепляли стену, не защищённую рекой или оврагом. Её делали толще, мощнее остальных.

Башни кремля ставили так, чтобы были видны все подходы к крепости. На самых высоких, дозорных, башнях постоянно находились часовые. На нижних этажах устраивали склады оружия, продовольствия и городского имущества. Например, Кремль в Москве расположили на Боровицком холме. С запада холм огибает река Неглинная, на юге протекает Москва-река. С северо-востока был вырыт ров, заполнявшийся водой. Таким образом, Кремль превратился в укреплённый остров.

В кремле находились княжеские палаты и главный собор города, строили самые красивые терема. Здесь собирались горожане, чтобы обсудить главные вопросы жизни города, страны. В кремле хранили городскую казну, ценные книги и рукописи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: