Юрий Дмитриев - Соседи по планете Насекомые

- Название:Соседи по планете Насекомые

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Дмитриев - Соседи по планете Насекомые краткое содержание

В этой книге ты прочитаешь о самых многочисленных наших соседях по планете насекомых.

Но они — не единственные наши соседи, ведь есть еще земноводные (амфибии) и пресмыкающиеся (рептилии)… и птицы… и конечно, млекопитающие.

А есть еще паукообразные, черви, многоножки… Насекомых сейчас известно около миллиона видов.

Земноводных — Более 2000 видов, пресмыкающихся — около 6000. Сейчас на земле обитает примерно 8600 видов птиц, млекопитающих — около 3500 видов, паукообразных, червей и многоножек по крайней мере 60000 видов. Обо всех этих соседях по планете будет рассказано в следующих книгах.

Шестиногие соседи по планете. Вредные и полезные, опасные и необходимые, таинственные и знакомые… Они живут рядом, они живут вокруг, они — всюду. И энтомология — наука о насекомых — одна из очень важных наук.

Но насекомые — далеко не единственные наши соседи по планете, играющие огромную роль в ее жизни и в жизни людей. И не случайно сравнительно недавно появились, оформились и набрали силу арахналогия — наука о пауках, герпетология — наука о пресмыкающихся и земноводных, острокология — наука о ракообразных. Огромны успехи и у «старых» наук: ихтиологии — науки о рыбах, орнитологии — науки о птицах, териологии — науки о млекопитающих. Удивительные открытия делают ученые в самых разных областях зоологии, но главный вывод — это твердое убеждение, что надо очень чутко и внимательно относиться к животному миру нашей планеты, что без соседей по планете не сможем существовать и мы.

Об этом автор попытался рассказать здесь на примере шестиногих, об этом на примере других животных будет рассказано в следующих книгах Ю. Дмитриева.

Книга посвящена актуальным проблемам современной энтомологии и одновременно является своеобразным путеводителем по миру шестиногих. Ее цель — показать место и роль насекомых в научно-техническом прогрессе, в сохранении биосферы.

Соседи по планете Насекомые - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Даже почти через полвека, в 1935 году, когда советский энтомолог-любитель А. Фабри (по странной случайности почти однофамилец знаменитого француза) опубликовал в «Энтомологическом обозрении» результаты своих очень любопытных опытов и наблюдений, которые должны были вызвать большой интерес, статья осталась почти незамеченной. Может быть, ученые тогда все еще не могли понять и оценить ту роль, какую играют запахи в жизни насекомых, может быть, человечество уже начинало химическую битву с шестиногими и целиком было занято этим, но, так или иначе, большинство энтомологов либо не заметили статьи Фабри, либо остались к ней равнодушными. А статья стоила того, чтоб над ней задуматься.

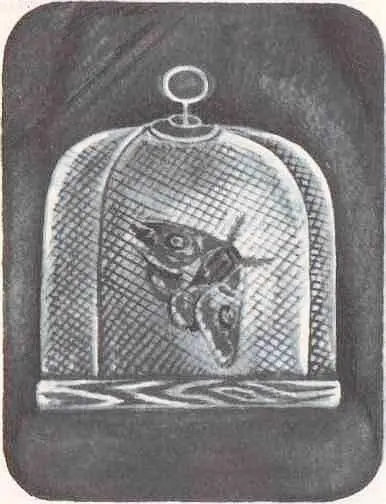

Фабри провел опыт с той же бабочкой-сатурнией, точнее, с грушевой сатурнией, или большим ночным павлиньим глазом, который так поразил Фабра. Под Полтавой, где жил Фабри, эти бабочки не встречались, во всяком случае до Фабри их никто там не находил. Энтомолог-любитель вывел эту бабочку из куколки, поместил в садок и вынес на балкон. Он, конечно, не подозревал, что произойдет, — просто вынес новорожденную подышать свежим воздухом. И вдруг увидал рядом с садком точно такую же бабочку. Фабри поймал ее — редкая бабочка! А через несколько дней у него уже имелись десятки самцов грушевой сатурнии, прилетевших на запах самки. Откуда они взялись, откуда прилетели, какое проделали расстояние? Фабри решил это выяснить. И вот, пометив краской самцов, отдал бабочек юннатам, помогавшим ему. Ребята унесли бабочек на расстояние 6 километров от дома Фабри и выпустили. Первый меченый самец вернулся через 40 минут, последний — через полтора часа. Увеличили расстояние до 8 километров, результат оказался таким же — почти все самцы вернулись. И самое интересное, что летели они и тогда, когда ветер дул им навстречу, и когда ветра не было вообще, и когда ветер дул им «в спины».

Фабри, как и Фабр, не мог объяснить это явление. Объяснение пришло гораздо позже, когда ученые вплотную занялись обонянием насекомых. К тому времени уже было накоплено достаточно фактов — удивительных и неопровержимых; к тому времени были более точно исследованы «обонятельные возможности» насекомых. Например, было установлено, что бабочки-монашенки прилетают с расстояния 200–300 метров, один из видов сатурнии — с 2,4 километра, капустная совка — с 3 километров, непарный шелкопряд способен воспринимать запах самки на расстоянии 3,8 километра, а большой ночной павлиний глаз (грушевая сатурния) с 8 километров. Не удовлетворившись этим, ученые решили «проэкзаменовать» бабочек-глазчаток. Пометив, их стали выпускать из окна движущегося поезда. С расстояния 4,1 километра к клеточке, где находилась самка, прилетело 40 процентов самцов, а с расстояния 11 километров — 26 процентов.

Американские ученые Э. Вильсон и У. Боссерт даже рассчитали величину и форму зоны, в пределах которой действует привлекающий бабочек запах. Если самка находится высоко над землей, зона действия запаха имеет шаровидную форму, если на земле — полушаровидную. Если дует ветер — зона вытягивается в направлении ветра. Величина такой зоны у непарного шелкопряда при умеренном ветре будет несколько тысяч метров в длину и приблизительно 200 метров в ширину.

Какова концентрация запаха в этой зоне, можно представить себе, если учесть, что желёзка, выделяющая пахучую жидкость, в миллион раз меньше, чем вес самой бабочки. Капелька же еще меньше. Короче говоря, одна молекула на кубометр воздуха — такова концентрация пахучего вещества, обнаруживаемого самцами. Это настолько невероятно, что вводит в смущение многих ученых — да запах ли это? Может быть, это что-то другое, какие-то не понятные еще людям волны помогают насекомым так легко и точно ориентироваться в пространстве, находить друг друга? Однако пока это предположения отдельных ученых. Большинство же считает, что для нахождения друг друга насекомые пользуются обонянием, которому верят больше, чем зрению. Например, было проделано множество опытов, подтверждающих, что самцы (или самки, так как у некоторых насекомых привлекающий запах издают особи мужского пола) летят к предмету, на который нанесена соответствующая пахучая жидкость, и в том случае, если даже этот предмет совершенно не похож на насекомое. И наоборот: на бабочку, у которой была удалена пахучая желёзка, самцы не обращали никакого внимания.

О том, какое значение имеет привлекающий запах, свидетельствует хотя бы то, что система эта разработана удивительно точно. Так, например, совсем недавно ученые установили, что некоторые бабочки подают запахосигналы не стихийно, когда придется, а лишь тогда, когда достаточно повзрослеют. Иногда это происходит через несколько часов после отрождения, а иногда — через 2–3 дня.

Другие же, наоборот, торопятся и посылают запахосигналы еще до своего появления на свет. «Женихи» прилетают и терпеливо ждут, когда из куколки появится «невеста».

Есть еще более сложный принцип сигнализации: некоторые бабочки посылают сигналы только в определенное время. Например, одни — только с 9 до 12 часов ночи, другие — с 4 часов утра до восхода солнца, и так далее.

Запах служит насекомым не только для привлечения друг друга. Он играет решающую роль в выборе пищи для будущего потомства. Например, бабочки-капустницы откладывают свои яички на капусте, чтоб обеспечить гусениц едой. Сигналом, указывающим, что это именно то самое растение, которое нужно будущим гусеницам, является запах. Ему они верят настолько, что, если смочить лист бумаги или доску забора капустным соком, бабочка не обратит внимания ни на форму, ни на цвет предмета и отложит яички на этой доске или листе бумаги.

Насколько насекомые верят больше своему «носу», чем глазам, говорят и такие наблюдения: определенные виды орхидей издают запах, похожий на тот, который испускают самки некоторых шмелей. Привлеченные этим запахом, самцы садятся на цветок. Убедившись в коварстве орхидей, они улетают, но очень часто опять попадаются на удочку — снова садятся на цветок. «Обманывает» орхидея шмелей для того, чтоб заставить их переносить пыльцу. Любопытно, что у этих орхидей нет нектара — приманка-запах вполне заменяет приманку-лакомство.

Так же «хитроумно» действуют и некоторые цветы, испускающие запах гниения. Он привлекает мух, откладывающих яички на гнилом мясе. Пока муха разбирается в обмане, цветок прилепит ей порцию пыльцы. Прилетев на другой цветок, муха перенесет туда эту пыльцу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: