Борис Мандель - Всемирная литература. Искусство слова в Средневековье и эпохи Возрождения. Начало Нового времени

- Название:Всемирная литература. Искусство слова в Средневековье и эпохи Возрождения. Начало Нового времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:2014

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4475-2522-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Мандель - Всемирная литература. Искусство слова в Средневековье и эпохи Возрождения. Начало Нового времени краткое содержание

Данный учебник представляет собой один из вариантов учебного курса «История зарубежной литературы», изучаемого в высших учебных заведениях гуманитарного направления согласно Федеральным образовательным стандартам и образовательным программам. Кроме того, в большей части, материал учебника соответствует также стандартизированным принципам курса «Литература». Учебник освещает основные исторические этапы развития мировой литературы в средние века и эпоху Возрождения, делая упор на художественные особенности, мастерство создателей и краткое описание исторической и общественно-политической обстановки. В учебнике сделана попытка охватить наиболее яркие литературные явления эпохи. Учебник написан доступным языком. Материал расположен в связи с логикой развития исторических событий. Одной из важнейших частей книги является список литературы, вопросы для самостоятельной подготовки к экзаменам и зачетам. «Всемирная литература: искусство слова в Средневековье и титаны эпохи Возрождения. Начало Нового времени. Иллюстрированный учебник для студентов высших учебных заведений гуманитарного направления (бакалавриат, магистратура)» представляется полезным не только для студентов и преподавателей высших учебных заведений, но и для всех, интересующихся историей мировой литературы.

Всемирная литература. Искусство слова в Средневековье и эпохи Возрождения. Начало Нового времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Страна распадается с каждым днем.

Но природа – она жива:

И горы стоят, и реки текут,

И буйно растет трава.

Трагедией родины удручен,

Я слезы лью на цветы.

И вздрогнет душа – если птица вдруг

Крикнет из темноты.

Три месяца кряду горят в ночи

Сигнальных костров огни.

Я дал бы десять тысяч монет

За весточку от семьи.

Хочу надеть головной убор,

Но так ослабела плоть

И волосы так поредели мои,

Что шпилькой не заколоть.

Ли Бо и Ду Фу

Поэт начинает обращать внимание на несправедливость окружающей жизни, изображает зло, насилие, темные стороны действительности. В 744 году происходит и эпохальное событие – встреча с поэтом Ли Бо, оказавшая влияние на всю историю китайской литературы. Дружба порывистого громкоголосого Ли Бо и напоминающего кабинетного ученого Ду Фу была благотворна для обоих. Они странствуют, обмениваются впечатлениями и мыслями по поводу поэзии и судеб родины. В стихах этого времени Ли Бо и Ду Фу возмущаются грубостью и заносчивостью знати, жестокостью чиновников. Многие строки поэты посвящают друг другу. Ли Бо и Ду Фу называют «предками китайского стиха». Они создают совершенно новую стихотворную форму – стих в 5 и 7 слов, пришедший на смену старой 4-словной форме. Новая форма оставалась главной в китайской поэзии в течение тысячи с лишним лет, вплоть до «литературной революции» 1918.

Да, Ду Фу молод и горяч… А вот конец 50-х годов стал тяжелым и для Китая, и для поэта. Что ждет его? Скитания, бегство, пленение мятежниками, заключение в тюрьму, побег из заключения (вероятно, в 757 году), служба при дворе нового императора в освобожденной столице, отъезд (или ссылка) в провинцию Хуачжоу, неурожай и голод, снова переезд, чтобы спасти и накормить семью, снова голод и скитания. Горе и страдания людские звучат в стихах Ду Фу… Главные темы нового периода его творчества – темы человеческой жизни, судьбы беглеца и изгнанника.

Последний этап творчества поэта – с начала 60-х годов до самой смерти в 770 году. Поэт находит, наконец, то, что искал: возможность мирного и спокойного существования. Здесь – друзья, здесь и покровители. Он даже строит себе домик, где проживет только три года, но зато, наверное, самые светлые в его жизни.

Но пришел конец и этому. Снова беспорядки, снова надо спасать и себя, и свою семью. Снова маленькие городки и вечные, не покидающие поэта мысли о столице. Но столкновения и ссоры военных, нападения кочевников, недовольных правителями и поборами…

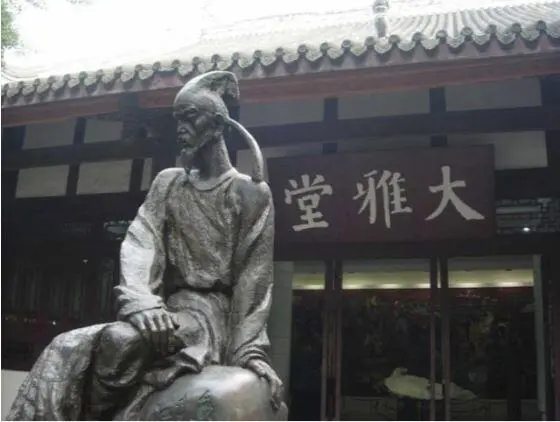

Фрагмент экспозиции в музее Ду Фу

Видимо, во время бегства, посреди реки Янцзыцзян, опрокидывается утлая лодочка, на которой плывет Ду Фу…

Ду Фу оставил после себя около 2 тысяч стихотворений, среди которых официальная китайская критика точно выделяет произведения, написанные на политические темы (воспевание императора) и на темы о бренности бытия и человеческом ничтожестве. Среди творений Ду Фу выделяются четверостишия, которые настолько перегружены историческими и мифологическими аллегориями, что их трудно понять без комментариев.

Но все-таки, вероятно, именно во время бродяжничества поэт стал значительно ближе к простому народу. Лишения и бедствия как результаты длительных и часто вынужденных странствий, породили те самые строки, в которых талант поэта достигает апогея. В связи с этим в стихах Ду Фу появляется душевная теплота, неожиданная для него при всех неудачах в его личной судьбе, при всех несчастиях его страны. Поэт, до этого говоривший о человеческом горе, понял, что за этим горем он перестал видеть самого человека, а через него – вечное в людях и в жизни. Именно благодаря этому пониманию в стихи его проникло теплое чувство к людям, соединенное с сознанием величия человеческого духа. И теперь нам становится вполне понятно, за что получает Ду Фу громкое звание поэта-мудреца.

Памятник Ду Фу в Чэньду

Резюме: при жизни Ду Фу даже не был написан его портрет… Величайший поэт Китая, выдающийся корифей-классик, чей талант сравним лишь с талантом Ли Бо, Ду Фу оставил огромное поэтическое наследие – около полутора тысяч стихотворений, от четверостиший до поэм, разнообразных по стилю и содержанию. Поэзию Ду Фу называют «историей в стихах». Словно бесконечные шелковые свитки, расписанные кистью вдохновенного художника, предстает перед нами далекая жизнь средневекового Китая. Замечательный мастер стиха оставил потомкам совершенные, реалистические произведения, яркие и многообразные. «Песня о боевых колесницах» и «В поход за Великую стену», «Засохшие пальмы» и «Большое мандариновое дерево», «Прощание старика» и множество других лирических и явно гражданских стихотворений составляют гордость и славу мировой литературы. И печаль за родину – как созвучна она многим скитальцам и бездомным, тем, кто переживает за судьбы и людей, и страны…

Как пусто все

На родине моей:

Поля у хижин –

В зарослях полыни.

В деревне нашей

Было сто семей.

А ныне нет их

Даже и в помине.

От тех, кто живы,

Не слыхать вестей,

Погибшие –

Гниют на поле боя.

А я

Из пограничных областей

Сюда вернулся

Старою тропою.

По улице

Иду я в тишине,

Скупое солнце

Еле золотится.

И попадаются

Навстречу мне

Лишь барсуки

Да тощие лисицы.

В деревне нету

Никого нигде,

Одна вдова

Живет в лачуге нищей.

Но если птица

Помнит о гнезде,

То мне ль не помнить

О своем жилище?

С мотыгой на плече

Весенним днем

Пошел я

В поле наше за рекою.

Но разузнал чиновник

Обо всем – И снова барабан

Не даст покоя.

Но хоть служу я

Там, где отчий край,

Кому на помощь

Протяну я руки?

Теперь – Куда угодно посылай:

Мне не придется

Думать о разлуке.

Нет у меня

Ни дома, ни семьи,

Готов служить и там,

Где мы служили.

Лишь мать печалит

Помыслы мои –

Пять лет она

Лежит в сырой могиле.

При жизни

Я не мог ей помогать:

Мы вместе плакали

О нашей жизни.

А тот, кто потерял

Семью и мать,–

Что думает

О матери-отчизне?

§ 12. Мацуо Басё

Мацуо Басё

Настоящее имя самого известного японского поэта Басё – Мацуо (1644-1694). При рождении он был назван Кинзаку , по достижении совершеннолетия – Мунэфуса , еще одно его имя – Дзинситиро . Родился он в 1644 году в Уэдо, провинция Ига, в семье самурая низкого ранга. После нескольких лет службы у молодого князя Ёситада, чей отец управлял замком Уэно, он отправился в императорскую столицу Киото, где попал под влияние выдающегося поэта Китамура Кигина. Дзинситиро и его сюзерен Ёситада, который принял псевдоним Сэнгин, стали близкими друзьями и обычно демонстрировали свои поэтические наклонности, сочиняя модные «стихотворные цепочки» – рэнга. Уже в юности молодой самурай проявил такое мастерство, что, когда ему было 22 года, некоторые его стихотворения, как и стихотворения Сэнгина, были включены в антологию, изданную поэтом Огино Ансэй. Тогда же Дзинситиро принял литературное имя Мунэфуса. На следующий год, в апреле 1666 года, его хозяин и друг Ёситада, внезапно умирает.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: